こんにちは、スクーティー代表のかけやと申します。

弊社は生成AIを強みとするベトナムオフショア開発・ラボ型開発や、生成AIコンサルティングなどのサービスを提供しており、最近はありがたいことに生成AIと連携したシステム開発のご依頼を数多く頂いています。

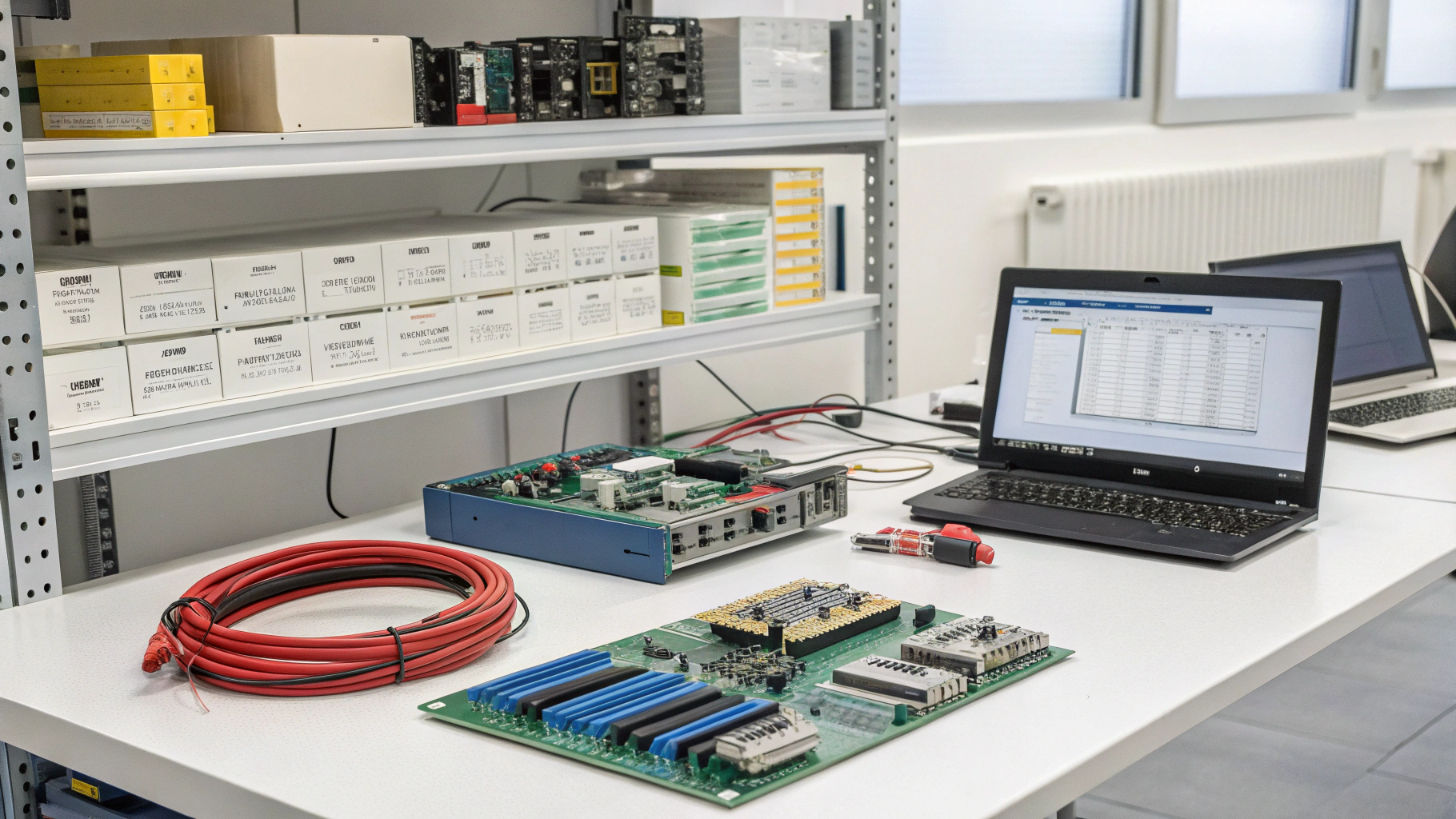

電子部品の在庫管理におけるデジタル化は、現代の製造業や流通業にとって欠かせない要素となっています。従来の手作業による在庫管理ではヒューマンエラーや情報の遅延、在庫の過不足といった問題が頻発していたため、企業の競争力低下という深刻なリスクを伴います。

今回の記事では、リライト元記事に基づき、電子部品在庫管理のデジタル化がもたらす具体的なメリット、導入プロセス、最新のデジタルツールについて詳述するとともに、各工程や数字の整合性にも注意を払いながら分かりやすく解説いたします。ここでは、在庫の透明性、精度の向上、業務効率化、コスト削減および顧客満足度向上の実現方法を学び、変革時代における競争優位性を確保するための戦略を考察します。

電子部品在庫管理のデジタル化:Brioceanの視点

まず、OCR について知りたいという方は、ぜひこちらの記事を先にご覧ください。

関連記事:Tesseract OCRの完全解説:インストールから活用事例、最新技術との比較まで

関連記事:olmOCR : PDFテキスト抽出を1/32のコストで実現!?

関連動画:【2025最近】知らなきゃ損!電子部品カタログ作業を生成AI-OCRで90%効率化する方法

デジタル化の波:電子部品流通業界への影響

リライト元記事に基づくと、デジタル化の普及は企業に新たなパラダイムをもたらし、電子部品流通業界ではその影響が非常に顕著になっています。具体的には、Straits Researchの調査結果を引用すると、2022年の世界の電子部品市場規模は1,863億8,000万米ドルに達しており、2031年には3,285億米ドルに成長する見込みです。また、予測期間中の年間平均成長率(CAGR)は6.5%と予測されており、これらの数字は業界全体の成長とデジタル化の推進が密接に関連していることを示しています。

下記の表は、主要な市場数字をまとめたものであり、デジタル化の必要性とその影響を数値で明確に示しています。

| 年度 | 市場規模 (米ドル) | コメント |

|---|---|---|

| 2022 | 1,863億8,000万 | 現状 |

| 2031 | 3,285億 | 成長予測 |

| 予測期間中のCAGR:6.5% | ||

この表からも分かるように、業界の急速な成長はデジタル技術の導入による運用効率の向上と密接に関連しており、企業がグローバル市場において優位性を保つためには、早期にデジタル化を推進することが不可欠です。さらに、デジタル技術の活用により在庫情報の透明性が向上し、企業はリアルタイムに在庫の状態を把握することができ、これが迅速な意思決定と柔軟な需要対応を可能にしています。この背景において、従来のアナログ的なプロセスでは解決できなかった問題がデジタルツールの導入で解消され、業界全体の競争力強化に大きく寄与するとされています。

デジタル化を進める際、膨大な紙資料やPDFカタログのデータ化で足踏みしていませんか?特に電子部品流通業界では、膨大な型番情報やスペック表を正確にデータ化する作業が大きな負担になりがちです。

生成AI-OCRサービスなら、100ページを超えるPDFカタログから商品情報を一括抽出し、Excelや社内システムへの連携まで自動化できます。「これ、もう任せたいかも…」と思ったら、まずはご相談ください。

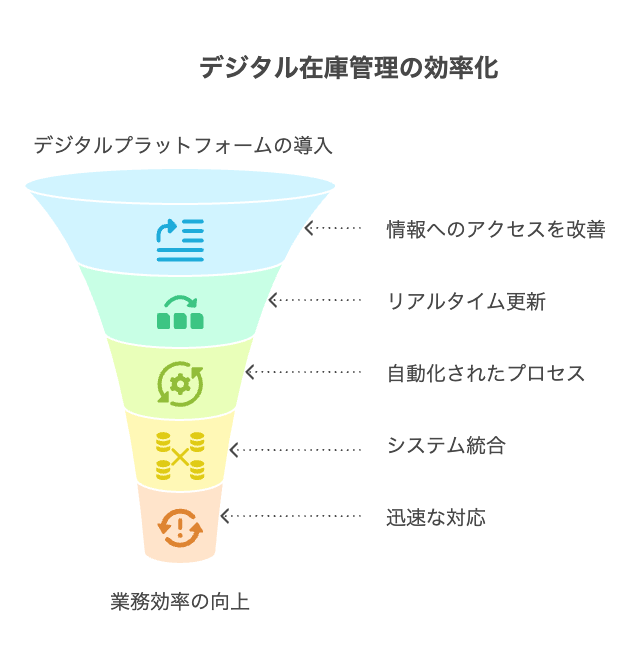

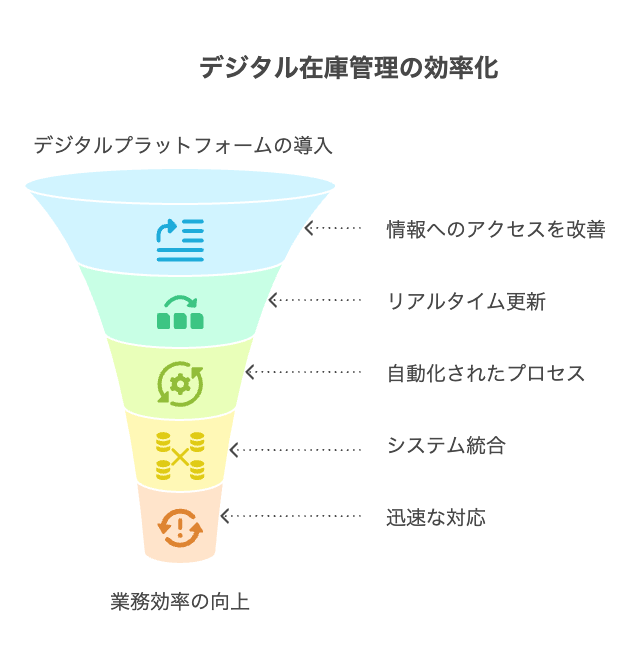

デジタルプラットフォームの導入:電子部品在庫管理デジタル化の第一歩

電子部品在庫管理のデジタル化における最初のステップは、使いやすく直感的なデジタルプラットフォームの構築です。リライト元記事では、ユーザーフレンドリーなウェブサイトが企業の調達プロセスや在庫情報へのアクセスを劇的に改善すると強調されています。

具体的には、明確なレイアウト、シンプルなメニュー構成、そして直感的な操作性を実現することで、担当者は必要な情報に迅速にアクセスが可能となり、手作業による誤入力や情報伝達の遅延といった問題を解消します。これにより、在庫情報の更新がリアルタイムに行われ、注文処理や見積もり提示などの業務も自動化されることで全体の業務効率が飛躍的に向上します。さらに、デジタルプラットフォームはERPやCRMなどの他の業務管理システムとの連携が容易であり、全社的な情報共有が促進されることで、企業全体の運用効率が一層強化されます。

例えば、オンライン上に設置された「在庫状況確認」ページでは、ユーザーが入力フォームに必要な部品情報を記入するだけで、8時間以内に営業チームから見積もりが自動的に返される仕組みが整っており、これが即時のフィードバックと迅速な対応につながっています。こうした仕組みは、特にグローバル市場において企業が迅速に需要変動に対応し、在庫不足や過剰在庫のリスクを最小限に抑えるための鍵となっています。加えて、このプラットフォームの設計は、ユーザーの利便性と操作性を第一に考慮しているため、従来の煩雑な手作業から解放され、担当者がより高度な業務に注力できる環境を提供しています。

高度な在庫管理システム:リアルタイムの在庫状況把握と運用効率の向上

近年、電子部品流通業界ではIT、CRM、ERPなどの先進技術を活用した高度な在庫管理システムが急速に普及しており、リライト元記事にもその効果が詳細に記述されています。これらのシステムは、バーコードスキャナーや自動データ入力などのデジタルツールを駆使して、在庫移動、補充、返品処理などの各プロセスをリアルタイムに、かつ正確に管理することを可能にしています。従来、手作業に依存していた在庫情報の更新は、これにより大幅に自動化され、在庫状況の誤差やヒューマンエラーが劇的に減少しました。さらに、CRMシステムとの連携を通じて、顧客の購買履歴や需要パターンの分析が可能となり、これに基づく在庫補充や生産計画が正確に行われるようになっています。

このシステムの導入により、各拠点の在庫状況が一元的に把握されることで、複数拠点間での在庫調整もスムーズに行われ、過剰在庫や在庫切れといったリスクが大幅に軽減されるとともに、迅速な意思決定が促進されます。また、クラウドベースの管理システムやモバイルアプリの活用により、現場担当者は時間や場所を問わず在庫情報にアクセスできるため、現場の状況に即応した対応が可能となっています。

例えば、企業内における在庫管理の現状と導入後の改善効果を下記の表にまとめると、導入前は更新の遅延やデータ不一致が頻発していたのに対し、導入後は情報がリアルタイムで反映されることで、在庫の正確性と運用効率が格段に向上していることが明示されます。

| 項目 | 手動管理 | デジタル管理 |

|---|---|---|

| リアルタイム更新 | 不可 | 可能 |

| ヒューマンエラー | 高い | 大幅削減 |

| 情報共有 | 限定的 | 全社的に一元管理 |

このような高度な在庫管理システムの導入は、企業にとって在庫管理の精度向上のみならず、業務プロセス全体の効率化、コスト削減、そして顧客満足度向上といった多面的なメリットをもたらします。結果として、企業はより柔軟かつ迅速に市場の変化に対応できる体制を整え、競合他社との差別化を実現しているのです。

電子部品在庫管理のデジタル化:Limble CMMSの導入事例と手法

手動管理の課題とデジタル化の必要性

従来の手動在庫管理では、データ入力時のヒューマンエラーや情報伝達の遅延、さらには重複記録などにより、在庫レベルの正確な把握が極めて困難でした。リライト元記事に示されているように、その結果、在庫の過不足が発生し、生産ラインの停止や納期遅延といった重大な業務トラブルを引き起こすケースが多発していました。これに対して、Limble CMMSのようなデジタル在庫管理システムは、各プロセスを自動化することで、常に正確かつ最新の在庫データをリアルタイムに提供できる仕組みを実現しています。また、システムの導入により従業員の作業負荷が大幅に軽減され、入力ミスの防止だけでなく、予防保守による機器の故障防止やダウンタイムの短縮といった効果も確認されています。

このような取り組みは、企業にとって単なる在庫管理の効率向上にとどまらず、全体の業務プロセスの最適化やコスト削減、さらには顧客満足度の向上に直結しており、デジタル化の必要性はこれまでになく高まっています。従って、手動管理からデジタル管理へとシフトすることは、企業の将来の競争力を維持・強化するための重要な転換点であると言えます。

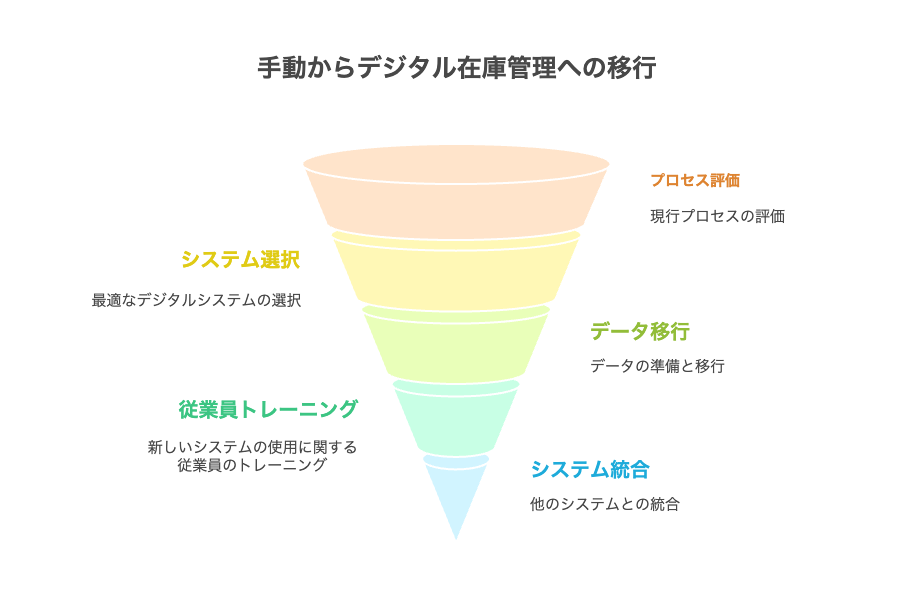

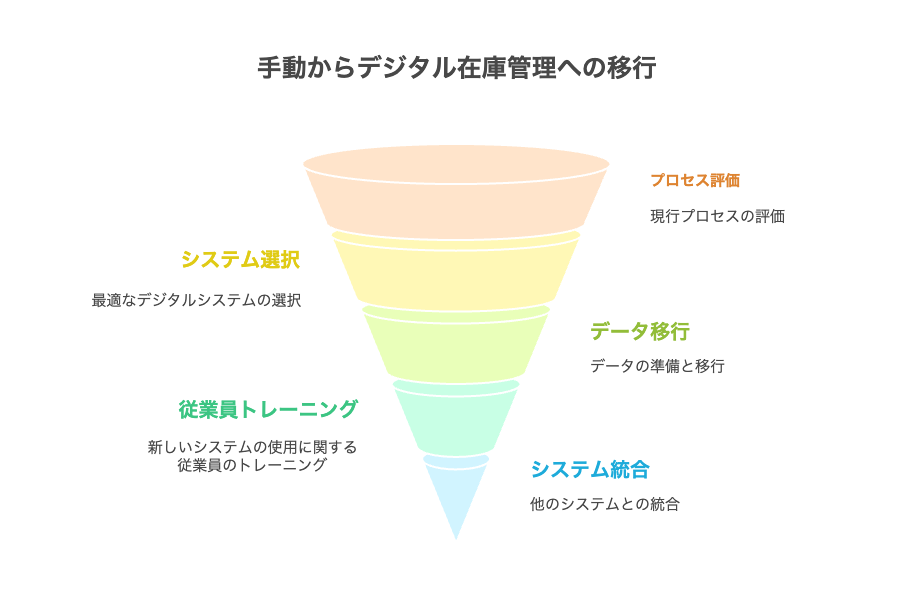

実際の移行プロセスでは、まず現行プロセスの徹底的な評価を行い、不正確なデータや重複レコードを洗い出します。次に、企業のニーズに最も適したデジタル在庫管理システムの選定、データ移行の準備と従業員への包括的なトレーニング、そしてERPやCRMといった他システムとの連携の整備を行うことで、スムーズなシステム移行が実現されます。これにより、導入後には情報の一元管理が可能となり、各部署間で正確な情報共有が促進されるとともに、全体としての運用効率が飛躍的に向上するのです。

手動からデジタルへの移行プロセスとその考慮事項

デジタル在庫管理への移行は、計画的かつ段階的に実施することが極めて重要です。リライト元記事で示されているプロセスでは、まず現在の在庫管理システムの詳細な評価を行い、どの部分に不正確さや重複があるかを特定することから始まります。その後、企業のニーズに最も適したデジタル在庫管理システムを選定し、データの整理やクリーニング、不正確なレコードの除去などを徹底した上で、新システムへのスムーズなデータ移行を実施します。さらに、システム導入後は、全員が新しいシステムの使い方を確実に理解できるよう、包括的なトレーニングプログラムを実施し、

ERPやCRM、POSなどの既存の業務システムとの連携を強化することで、情報の一元管理と共有が可能となります。

この段階的な取り組みは、単にシステム導入に留まらず、業務全体のデジタル化を推進し、長期的な競争力を担保するための基盤となります。各ステップでの留意点として、拡張性、互換性、費用対効果を十分に考慮することが必要であり、実際の導入事例からも、これらの要素が成功の鍵であることが明確に示されています。

また、下記の表は、手動管理とデジタル管理への移行プロセスにおける主要なポイントを整理したものであり、各項目ごとに必要な対策と成果を明示しています。

| フェーズ | 具体的な対策 | 期待される成果 |

|---|---|---|

| 現行プロセス評価 | 不正確なデータ、重複レコードの特定 | 問題点の明確化 |

| システム選定 | 拡張性、互換性、費用対効果の評価 | 最適ソリューションの決定 |

| データ移行 | 整理・クリーニング、正確な入力 | スムーズな移行、正確な在庫情報 |

| 従業員トレーニング | 包括的な研修、操作マニュアルの配布 | 運用開始後のトラブル削減 |

| システム連携 | ERP、CRMとの統合 | 全社的な情報共有と運用効率向上 |

このように、デジタル化へ移行する各段階において、入念な準備と適切な対策が実施されることで、全体の業務効率が大幅に向上し、企業の運用リスクが大幅に低減されるのです。

デジタル在庫管理導入の効果:精度、可視性、効率性の向上

デジタル在庫管理システムの導入後、企業は大きな効果を実感するようになります。まず、在庫追跡の自動化により、データ入力時のヒューマンエラーが大幅に削減され、各拠点の在庫情報がリアルタイムに更新されるため、常に正確な在庫データが提供されます。これにより、必要な在庫の補充タイミングが最適化され、過剰在庫や在庫切れといった状態を未然に防ぐことが可能となります。

さらに、クラウドベースのシステムやモバイルアプリを利用することで、現場担当者はいつでもどこからでも在庫情報に迅速にアクセスでき、よりタイムリーな意思決定が行えるようになります。また、詳細なデータ分析機能を活用することで、販売トレンドや需要予測が精緻に把握されるため、購買計画や生産計画が最適化され、全体のコスト削減と収益性向上につながっています。

このようなシステム導入前後の変化は、企業の運用効率や市場対応力の向上に直結しており、従来の手作業による在庫管理の欠点が見事に克服される結果となっています。デジタル管理が実現する高い精度と可視性は、単にコスト面の節約に留まらず、企業全体の競争力強化、さらには顧客満足度向上にも貢献するため、今後ますます重要な施策として位置づけられることでしょう。

電子部品業界では、型番や仕様の誤入力ひとつで商談が止まってしまうことも珍しくありません。そんなリスクを減らすには、紙やPDFからデータを素早く正確に取り込むことが重要です。生成AI-OCRサービスは、人手では難しい細かなレイアウトの情報も漏れなくデータ化し、社内システムとの連携で転記作業を大幅に削減します。「これ、もう任せたいかも…」と思った今が、業務改革の好機です!

電子部品在庫管理のデジタル化:JUSDAの戦略と最新技術の活用

電子部品物流におけるデジタル変革の取り組み

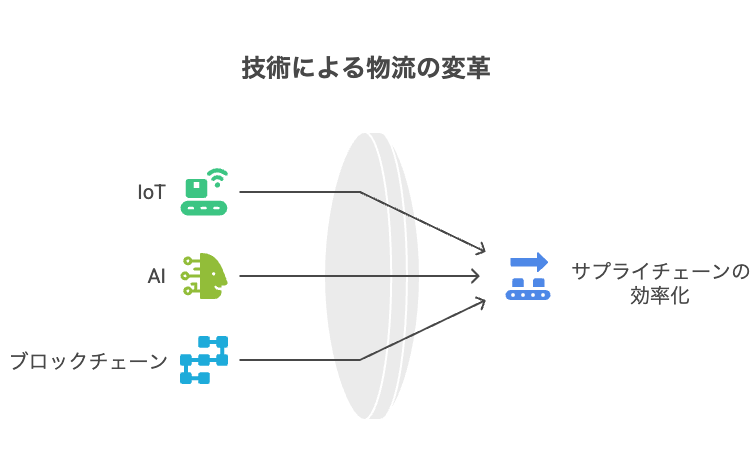

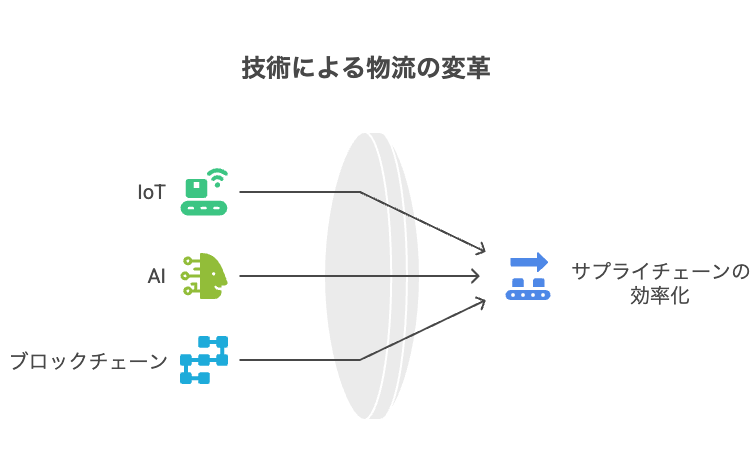

JUSDAが主導する電子部品物流のデジタル変革は、最新技術の積極的な導入により、従来の物流プロセスを根本から改善することを目的としています。リライト元記事では、生産性の75%向上や二酸化炭素排出量の50%削減といった具体的な成果が報告されており、これらは環境負荷を低減しながら運用効率を大幅に向上させる強力な証左として位置付けられています。さらに、IoT、AI、ブロックチェーンといった先進技術を活用することにより、各取引の追跡が正確に行われ、透明性とセキュリティが飛躍的に向上しているのが特徴です。

例えば、IoT技術は、各物流拠点や輸送経路にセンサーを設置してリアルタイムでデータを収集し、商品の位置や在庫状況、配送状況の把握を可能にします。これにより、配送遅延や欠品などのリスクが大幅に低減され、効率的な在庫管理と配送計画が実現されます。また、AIや機械学習を活用した需要予測は、過去のデータに基づいて正確な販売トレンドを予測し、最適な在庫補充計画の策定に寄与します。さらに、ブロックチェーン技術は、各トランザクションの記録を不変の台帳に登録することで、情報の改ざんリスクを排除し、サプライチェーン全体の透明性と信頼性を確保します。

下記の表は、JUSDAが取り組む主要技術とその効果をまとめたものであり、各技術がいかに物流全体の効率性、透明性、環境負荷の低減に貢献しているかを示しています。

| 技術 | 主な効果 | 具体例 |

|---|---|---|

| IoT | リアルタイムデータ収集、在庫状況の監視 | 各物流拠点でのセンサー設置 |

| AI・機械学習 | 需要予測、ルート最適化 | 配送トラックの最適ルート算出 |

| ブロックチェーン | 透明性の向上、セキュリティ強化 | 不変の台帳による取引記録 |

このように、JUSDAは最先端技術を積極的に導入することで、電子部品物流における運用効率の向上と環境負荷の低減、さらには顧客に対するサービス品質の向上を実現しており、企業全体の競争力強化に寄与しています。これらの取り組みは、単なる技術導入に留まらず、全体のサプライチェーン管理の革新を推し進める原動力として機能しているのです。

変革を推進する主要技術:IoT、AI、ブロックチェーンの実用例

物流分野において、IoT、AIおよびブロックチェーン技術の導入は、電子部品のサプライチェーン全体の透明性と効率性を飛躍的に向上させています。具体的には、IoTは各配送拠点や輸送経路に設置されたセンサーを通じて、商品の位置、在庫状況、輸送中の状態をリアルタイムで把握することを可能にします。これにより、配送の遅延や在庫不足が未然に防がれるとともに、運用の最適化が図られます。さらに、AIと機械学習による需要予測およびルートの最適化は、従来のアナログ的な計画手法に代わり、データに基づいた精緻な計画を可能にしています。ブロックチェーン技術は、各取引を不変の分散型台帳に記録することで、データ改ざんのリスクを排除し、サプライチェーン全体の安全性と信頼性を確保します。

これらの技術が連携することで、企業は単に効率性だけでなく、環境面でのコスト削減や顧客サービスの向上といった多角的なメリットを享受できるようになっています。実際、これらの技術の導入後、企業が実感する効果は劇的であり、従来の方法では得られなかった情報共有の迅速性と精度が実現され、結果としてグローバル市場における競争力が著しく向上しているのです。

電子部品在庫管理のデジタル化:Cellsmart POSの提案

電子機器の在庫管理におけるデジタルツールの活用とその意義

電子機器や携帯電話の修理店を運営する小売業者にとって、在庫管理の非効率性は売上損失および収益減少という大きな課題となっています。リライト元記事では、急速な技術革新や製品の陳腐化、互換性の複雑さ、さらには偽造品の混入といった要因が、在庫管理の難しさを一層深刻にしていると指摘されています。これに対して、Cellsmart POSは、在庫追跡、修理ワークフロー、オムニチャネル販売、顧客との連携などを包括的に管理するクラウドベースのPOSおよびビジネス管理プラットフォームとして設計されています。

本システムは、リアルタイムで在庫レベルを正確に把握し、必要な部品の再注文を自動化することで、従来の手動管理による誤差を大幅に削減します。さらに、修理プロセスにおいては、画像キャプチャ機能や自動テキスト更新機能を活用することで、顧客へ迅速かつ正確な情報提供を実現し、顧客満足度の向上に寄与します。加えて、統合されたeコマースおよびPOS機能により、複数店舗の在庫情報を一元管理でき、オムニチャネルでの販売促進と効率化が図られています。

下記の表は、Cellsmart POSがもたらす在庫管理の改善点と従来の課題を比較したものであり、システム導入後に期待される効果を視覚的に理解するのに役立ちます。

| 項目 | 従来の課題 | Cellsmart POSの解決策 |

|---|---|---|

| 在庫追跡 | 手動入力による誤差、更新遅延 | リアルタイム自動追跡 |

| 修理プロセス | 手作業での進捗管理 | 画像キャプチャと自動更新 |

| 販売チャネル | 店舗間の連携不足 | 統合eコマース・POSシステム |

このように、Cellsmart POSは、電子機器修理店が直面する在庫管理の複雑さや効率性の低下という課題をデジタル技術の力で解決するための最適なツールとして設計されています。システム導入により、部品の管理だけでなく、修理業務全体のプロセスが最適化されるため、事業全体の収益性の向上にも大きく寄与するものといえるでしょう。

まとめ

本記事では、電子部品在庫管理のデジタル化がもたらすメリットや、各段階での移行プロセス、最新のデジタルツールの活用事例について詳しく解説しました。Briocean、Limble CMMS、JUSDA、そしてCellsmart POSといった各企業の取り組みから、在庫管理の効率化やリアルタイムな情報共有、さらには精度の向上が業務全体の最適化・コスト削減に大きく結びつくことが明らかとなりました。各企業は、適切なデジタルツールの導入と段階的な移行を通じて、グローバル市場における競争優位性を築いており、今後ますます高度な技術の活用が求められるでしょう。これらの取り組みから得られる知見をもとに、各社は自社に最も適したデジタル在庫管理システムを選定し、実効性の高い運用体制の構築に努めることが、今後の成功の鍵となると考えられます。