こんにちは、スクーティー代表のかけやと申します。

弊社は生成AIを強みとするベトナムオフショア開発・ラボ型開発や、生成AIコンサルティングなどのサービスを提供しており、最近はありがたいことに生成AIと連携したシステム開発のご依頼を数多く頂いています。

アメリカのAI開発競争が新たな局面を迎えています。2025年7月、トランプ政権が発表した America’s AI Action Plan (AI行動計画)は、バイデン政権の規制重視路線から一転して、徹底的な規制緩和とイノベーション促進を掲げる大胆な政策転換です。

この計画は単なる政策変更ではありません。95項目にわたる具体的な行動計画により、アメリカのAI産業は劇的な変化を遂げようとしています。特に注目すべきは、日本を含む同盟国への技術輸出促進と、中国との技術競争激化という二つの側面です。

日本のAI関連企業にとって、これは大きなチャンスであると同時に、対応を誤れば競争から取り残される可能性もある重要な転換点となっています。

この記事では、AI行動計画の全容から日本企業への具体的影響まで、複雑な政策内容を分かりやすく解説し、今後の戦略立案に必要な情報を提供します。

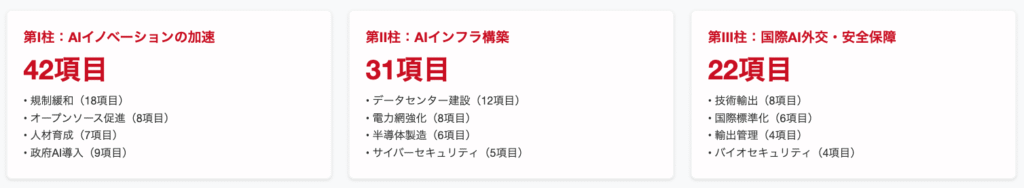

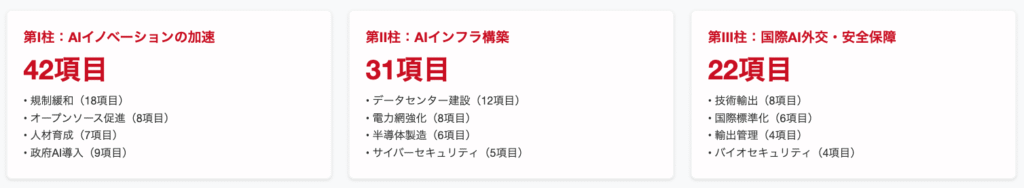

AI行動計画の基本構造と3つの戦略的柱

AI行動計画とは何か

America’s AI Action Plan (AI行動計画) は、アメリカがAI分野で世界的なリーダーシップを確立するための包括的な政策パッケージです。2025年7月23日に正式発表されたこの計画は、28ページの文書に95項目の具体的な政策行動がまとめられています。

最大の特徴は、バイデン政権が重視していたAI安全性規制を大幅に緩和し、民間企業の自由なイノベーションを促進する方向に舵を切ったことです。トランプ大統領は就任初日の2025年1月20日にバイデンのAI大統領令14110を即座に撤回し、続く1月23日に新たな大統領令14179「アメリカのAIリーダーシップ障壁除去」を発令しました。

この政策転換の背景には、中国との技術競争における危機感があります。アメリカ政府は、過度な規制がイノベーションを阻害し、結果的に中国に技術的優位性を譲り渡すリスクがあると判断したのです。

計画は「イノベーション」「インフラ」「国際外交と安全保障」の3つの柱で構成され、それぞれが連携して総合的なAI戦略を形成しています。各柱には具体的な政策行動が割り当てられ、実施期限と責任省庁が明確に定められています。

第1柱:AIイノベーションの加速戦略

第1柱「AIイノベーションの加速」は、95項目中42項目と最も多くの政策を含んでいます。この柱は5つの主要分野で構成されています:

- 官僚的手続きと過度な規制の撤廃

- フロンティアAIによる言論の自由とアメリカの価値観保護

- オープンソース・オープンウェイトAIの推進

- AI導入の促進

- 労働者重視のAIスキル開発とイノベーション投資

規制緩和の具体例として、AI開発を阻害する連邦規制の見直し・撤廃、過度な規制を行う州への連邦資金供与制限の検討、政府調達におけるイデオロギー的偏見の排除などが挙げられています。

特に重要なのは、国家AI研究リソース(NAIRR)を通じた学術機関やスタートアップへの計算資源アクセス拡充です。これにより、巨大テック企業以外の多様な主体がAI開発に参加できる競争環境を維持する狙いがあります。

政府のAI導入も積極的に推進され、国防総省と情報機関には国際レベルのAI導入度を定期評価することが求められています。また、AI評価基準の整備やテストベッドの構築により、AI技術の信頼性向上も図られます。

第2柱:AIインフラ構築の大規模投資

第2柱「AIインフラ構築」には31項目の政策が含まれ、アメリカのAI産業基盤を根本的に強化することを目的としています。主要な政策分野は以下の通りです:

- データセンター・半導体・エネルギーインフラの許認可緩和と建設促進

- 電力網の増強・安定化戦略

- 半導体製造の国内回帰と産業強化

- 高セキュリティAIインフラの新標準策定

- スキル労働者育成とインフラ人材確保

データセンター建設では、国家環境政策法(NEPA)規制の緩和により許認可を迅速化し、FAST-41プログラムの適用により建設期間を大幅に短縮します。また、連邦政府所有地をデータセンター建設用地として積極的に提供する方針も示されています。

電力インフラでは、老朽化対応、需給最適化、原子力・地熱発電などの新規発電導入を進めます。AI計算に必要な膨大な電力需要に対応するため、送電網の近代化と供給能力の大幅な拡張が計画されています。

CHIPSプログラムについては、ROI(投資収益率)重視の方針に転換し、バイデン政権時代の政策要件を削除して純粋に経済効率性に焦点を当てた運用に変更されます。

第3柱:国際AI外交と安全保障戦略

第3柱「国際AI外交と安全保障」は22項目から構成され、アメリカのAI技術を世界に展開し、同時に敵対国からの脅威に対処することを目的としています。

- 米国AI技術スタックの同盟国輸出促進

- 国際標準化機関での中国影響力排除

- 高度AI計算リソースの輸出管理強化

- 半導体製造装置の輸出管理拡大

- AI関連の国防リスク対策強化

技術輸出促進では、同盟国に対してアメリカのAI技術スタック(ハードウェア、ソフトウェア、モデル)を一体的に提供する「フルスタック展開パッケージ」が導入されます。これにより、個別の技術コンポーネントではなく、包括的なAIソリューションとして海外展開を図ります。

中国対策では、Foreign Direct Product Rule(FDPR)の適用を拡大し、アメリカ技術を含む製品の第三国経由での中国流出を防止します。半導体製造装置については、従来の完成品規制から部品レベルまで管理対象を拡大し、技術流出を徹底的に防止します。

国際標準化では、ISO、ITU、IEEEなどの主要機関で中国主導の標準提案に対抗し、アメリカと同盟国が主導するAI標準の確立を目指します。

バイデン政権からの政策転換と影響

規制アプローチの根本的変化

バイデン政権とトランプ政権のAI政策の違いは、規制に対する根本的な考え方の相違に現れています。バイデン政権の大統領令14110(2023年10月30日発令)は、AI安全性を最優先に据え、企業に対して厳格な報告義務や評価基準の遵守を求めていました。

| 政策領域 | バイデン政権(EO 14110) | トランプ政権(AI Action Plan) |

|---|---|---|

| 規制アプローチ | 厳格な規制・安全基準重視 | 規制緩和・イノベーション優先 |

| 安全性重視度 | 高(リスク評価中心) | 中(競争力とのバランス重視) |

| 国際協力 | 多国間協調重視 | アメリカファースト・同盟国優先 |

| 民間企業への介入 | 強い規制・詳細な監督 | 市場主導・政府支援 |

| オープンソース推進 | 限定的支援 | 積極的推進 |

| インフラ投資 | 慎重な段階的投資 | 大規模・迅速なインフラ投資 |

| 中国対策 | 技術輸出制限中心 | 輸出制限+標準化競争+技術優位確立 |

この比較表が示すように、両政権の政策は正反対の方向性を示しています。トランプ政権は「AIはあまりにも重要な技術であり、この初期段階で官僚制により窒息させることはできない」との立場を明確にし、州・連邦レベルでの規制を大幅に削減する方針を採用しています。

バイデン政権が重視していたDEI(多様性・公平性・包摂性)要件や気候変動対応要件は、AI行動計画では削除され、純粋に技術的性能と経済効率性に基づく評価に転換されています。

Atlantic Council専門家による政策分析

Atlantic Councilの専門家による分析では、この政策転換に対して様々な見解が示されています:

Graham Brookie(Atlantic Council 技術プログラム担当副会長)

“このAI行動計画は審議的で包括的だが、実装において3つの疑問が浮上する。予算削減の時代に十分な政府専門性と資金があるか、州レベルでの権力統合をどう実現するか、そして技術販売を超えた同盟国との協力的なAI規範構築をどう進めるかだ。”

Trey Herr(Atlantic Council サイバー国政術イニシアチブ上級ディレクター)

“AIレースという概念は興味深いが、我々はどこに向かっているのか?軍備競争の歴史は、新技術が当初予想より遥かに高コストであることを示している。このAIレースの目的地を明確にしなければ、いつ勝利したかを判断できない。”

Trisha Ray(Atlantic Council GeoTech Center准ディレクター)

“国際パートナーシップにおいて、このAI行動計画は『飴と鞭』戦略だ。フルスタックAI輸出という飴があるが、広範な輸出管理という鞭もある。真の同盟国との連携には、価値に基づくグローバルAIガバナンスの積極的ビジョンが必要だ。”

Nitansha Bansal(Atlantic Council サイバー国政術イニシアチブ副ディレクター)

“AIサプライチェーンの観点から、この計画はフルスタックアプローチを採用している点で前進だ。エネルギーインフラからデータセンター、半導体、人材パイプラインまで、関連リスクとサイバーセキュリティ懸念を認識した健全なイノベーション・エコシステム構築を意図している。”

産業界への具体的影響

政策転換により、アメリカの産業界では既に大きな変化が始まっています。規制緩和の効果として、以下の変化が確認されています:

大手テック企業は開発戦略の見直しを進めており、安全性重視の開発体制から競争力重視の体制への転換を図っています。特にオープンソースAIモデルの公開が加速されており、これまで慎重だった企業も積極的な公開戦略に転換しています。

一方で、規制緩和に伴うリスクも指摘されています。AI倫理研究者からは「安全性検証の軽視が将来的な技術事故につながる可能性」との懸念が表明されており、企業の自主的な安全対策の重要性が増しています。

世界のAIガバナンス比較:米国 vs 中国 vs EU

AI行動計画を理解するためには、世界の主要国・地域がどのようなAIガバナンス戦略を採用しているかを比較検討することが重要です。米国、中国、EUはそれぞれ異なるアプローチを取っており、この違いが今後の国際的なAI競争の方向性を決定づけます。

| 比較項目 | 米国(AI Action Plan) | 中国 | EU(AI Act) |

|---|---|---|---|

| 規制の基本方針 | 規制緩和・市場競争重視 | 国家管理・戦略的育成 | 厳格な規制・リスク管理重視 |

| イノベーション促進 | 民間主導・政府支援 | 国家主導・大規模投資 | 慎重な段階的アプローチ |

| 国際協力姿勢 | 同盟国優先・二国間重視 | 一帯一路・南南協力 | 多国間枠組み・国際法重視 |

| データ保護 | 企業自律・最小限規制 | 国家管理・厳格統制 | 個人権利保護・GDPR準拠 |

| 軍事・安全保障利用 | 積極的推進 | 民軍融合戦略 | 慎重・制限的アプローチ |

この表が示すように、3つの地域は全く異なるAIガバナンス哲学を採用しています。米国のAI行動計画は、明確に「自由で競争的な市場環境でのイノベーション最大化」を目指しており、EUの「規制を通じた安全性確保」や中国の「国家主導による戦略的発展」とは対照的なアプローチを取っています。

米国のアプローチの特徴

AI行動計画で示された米国のアプローチは、「技術的優位性の確保」と「同盟国との連携強化」を両輪とする戦略です。特徴的なのは、規制を最小限に抑えることで民間企業の創造性を最大化し、その成果を同盟国に優先的に提供することで国際的な影響力を拡大する点です。

国際標準化では、ISO、ITU、IEEEなどの機関で「中国の影響力排除」を明確に掲げており、技術標準の策定過程から中国を排除し、米国主導の標準を国際基準として確立する戦略を採用しています。

中国のAI戦略との根本的相違

中国は2017年の「次世代AI発展計画」以来、国家主導による大規模投資と民軍融合を特徴とするAI戦略を推進しています。政府が直接的にAI企業を支援し、軍事技術と民生技術の境界を曖昧にした開発体制を構築しています。

これに対してAI行動計画は、「民間企業の自由な競争」を重視し、政府は規制緩和と環境整備に徹する方針を明確にしています。ただし、中国に対する技術流出防止では、従来以上に厳格な措置を講じており、「競争と封じ込めの両立」という複雑な戦略を採用しています。

EUとの価値観的対立

EUのAI Actは、「人間中心のAI」「倫理的AI開発」を核心とし、厳格なリスク評価と透明性要求を企業に課しています。特に高リスクAIシステムには詳細な事前評価と継続的監視を義務づけており、安全性を最優先とするアプローチを採用しています。

AI行動計画では、このようなEUのアプローチを「過度な規制」として明確に否定し、「イノベーションを阻害する官僚的手続き」として批判的に言及しています。特にバイデン政権時代に導入されたDEI要件や気候変動対応要件を削除したことは、EUが重視する価値観との明確な決別を示しています。

日本への含意

この3極構造において、日本は米国との同盟関係を基軸としながらも、EUとの価値観的共通点も多く持っています。AI行動計画により、日本は技術面では米国との連携を深める一方で、倫理面やプライバシー保護ではEU基準との調和も求められる複雑な立場に置かれています。

特に日本企業にとって重要なのは、米国市場向けには「競争力重視」の製品開発を行い、EU市場向けには「安全性・倫理重視」の製品開発を行うという、異なる基準への同時対応が必要になることです。この「多重基準対応能力」が、今後の日本企業の国際競争力を左右する重要な要素となります。

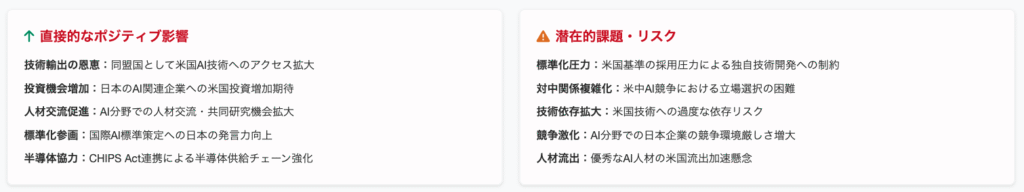

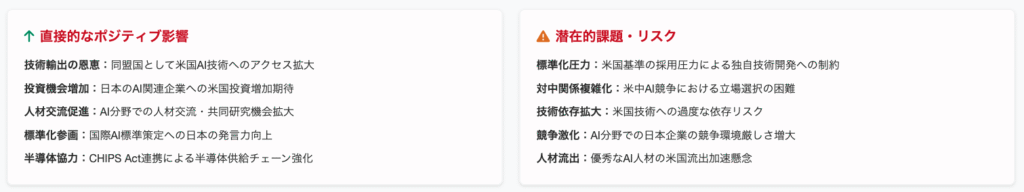

日本のAI企業への直接的影響

同盟国優遇措置による機会拡大

AI行動計画は日本企業にとって大きなビジネス機会を提供します。最も重要な変化は、アメリカの先端AI技術へのアクセス条件が大幅に緩和されたことです。

具体的には、日本のAI関連企業は以下の優遇措置を受けることができます:

- 優先技術ライセンス供与:アメリカ政府認定のAI技術に対する優先的なライセンス取得権

- 共同研究開発プログラム:アメリカの国立研究所や大学との共同研究への参加機会

- 人材交流促進:AI研究者やエンジニアの相互派遣プログラムの拡充

- 投資優遇税制:日本企業によるアメリカでのAI関連投資に対する税制優遇

特に半導体関連企業にとって、この変化は重要です。トヨタ、ソニー、パナソニックなどの大手製造業企業は、アメリカの最新AIチップ技術を活用した次世代製品開発が可能になります。また、ソフトバンクグループのような投資会社は、アメリカのAIスタートアップへの投資機会が大幅に拡大されます。

技術標準化での発言権強化

国際的なAI技術標準の策定プロセスにおいて、日本の発言権が強化されることも重要な変化です。アメリカは国際標準化機構(ISO)や国際電気通信連合(ITU)などの国際機関で、中国の影響力排除と同盟国の発言権強化を同時に進める戦略を採用しています。

日本の技術標準化機関は、アメリカ国立標準技術研究所(NIST)との協力を強化し、AI安全性やセキュリティに関する国際標準の共同策定に参画します。これにより、日本企業の技術仕様が国際標準に反映される可能性が高まります。

この動きは特にロボティクス分野で顕著です。日本が世界をリードする産業用ロボット技術とアメリカの先端AI技術を組み合わせた新しい国際標準の策定が進められており、ファナック、川崎重工業、安川電機などの日本企業が主導的役割を果たしています。

人材確保競争の激化

AI行動計画の実施により、日本のAI人材確保環境も大きく変化します。アメリカ企業による日本人AI研究者の引き抜きが加速する一方で、日本企業もアメリカの優秀な人材を獲得する機会が増加します。

人材流動化の背景として、理化学研究所や産業技術総合研究所とアメリカの研究機関との人材交流、日本のメガテック企業とアメリカのAI企業との戦略的人材交換、日米両国でAI関連起業を行う研究者への資金・ビザ支援などが挙げられます。

ただし、この人材流動化は日本にとって諸刃の剣でもあります。優秀な日本人研究者がアメリカ企業により高額の報酬で引き抜かれるリスクが高まっており、日本企業は待遇改善と研究環境の充実を急いでいます。

業界別への具体的影響分析

自動車産業への変革圧力

自動車産業は AI行動計画の影響を最も直接的に受ける分野の一つです。アメリカ政府は自動運転技術の開発促進を政策の重要な柱に位置づけており、日本の自動車メーカーにとって大きな機会と挑戦が同時に訪れています。

AI行動計画では、自動運転車の規制サンドボックスの設置や評価基準の整備が明記されています。これまで州レベルでの認可が必要だった実験が、連邦レベルでの一括認可により迅速化されます。

| 企業名 | 主要な取り組み | 期待される効果 |

|---|---|---|

| トヨタ | 自動運転AI共同開発 | 技術開発期間の短縮 |

| ホンダ | AI搭載EVプラットフォーム | 北米市場でのシェア拡大 |

| 日産 | 予知保全AIシステム | 製造コストの削減 |

トヨタ自動車は既にToyota Research Instituteを通じてアメリカでのAI研究を強化していますが、AI行動計画により共同研究の範囲が大幅に拡大されます。ホンダも電気自動車(EV)分野でのAI活用を加速させており、アメリカでの新工場建設と合わせて、AI搭載の次世代EVプラットフォーム開発に大規模投資を行う計画です。

しかし、課題も存在します。アメリカ政府は自動運転技術の軍事応用も視野に入れており、技術移転には一定の制約が設けられています。日本企業は民生用途に限定した技術協力の枠組み内で、いかに競争力を確保するかが問われています。

金融業界のデジタル変革加速

金融業界では、AI行動計画により規制緩和が進み、フィンテック分野でのイノベーションが加速しています。日本の金融機関にとって、アメリカの先進的なAI金融技術を導入する障壁が大幅に低下したことは大きなメリットです。

三菱UFJフィナンシャル・グループは、アメリカの大手フィンテック企業との提携により、AIを活用したリスク管理システムの導入を進めています。従来は金融庁の承認に長期間を要していた海外AI技術の導入が、規制緩和により迅速化されています。

みずほフィナンシャルグループも、アメリカ企業との共同開発により、AIを活用した個人向け投資アドバイスシステムを展開予定です。このシステムは、個人の金融データをAIで分析し、最適な投資ポートフォリオを提案する革新的なサービスです。

ただし、金融分野でのAI活用には慎重さも求められています。個人情報保護や金融取引の透明性確保など、規制緩和の一方で守るべき原則は維持されており、企業は技術導入と規制遵守のバランスを取る必要があります。

製造業のスマートファクトリー化

製造業では、AI行動計画により工場の自動化とスマート化が大幅に進展しています。日本の製造業企業は従来から自動化技術で世界をリードしてきましたが、アメリカの先端AI技術との融合により、さらなる生産性向上が期待されています。

ファナックは、アメリカのAI企業との協力により、予知保全システムの精度を大幅に向上させました。従来は故障の兆候を検知するまでに数時間を要していましたが、新システムでは数分での検知が可能になっています。

川崎重工業も、AIを活用した品質管理システムを導入し、製品の不良率を従来の10分の1以下に削減しました。このシステムは、製造過程の微細な変化をAIが検知し、リアルタイムで品質調整を行う革新的な技術です。

このようなAI技術の導入により、日本の製造業は「マス・カスタマイゼーション」と呼ばれる個別対応型大量生産の実現に近づいています。顧客の個別要求に応じた製品を大量生産と同等のコストで提供できる能力は、グローバル競争における大きな優位性となります。

中国との技術競争激化と日本の立ち位置

技術デカップリングの現実化

AI行動計画の最も重要な側面の一つは、中国との明確な技術分離(デカップリング)政策です。この政策は日本企業にとって複雑な課題を提起しています。一方では同盟国としてアメリカの先端技術へのアクセスが向上し、他方では巨大な中国市場での事業展開に制約が生じるためです。

具体的な技術デカップリング措置は以下の通りです:

- 半導体技術輸出規制:先端半導体製造装置の中国輸出を部品レベルまで拡大

- AI研究協力の制限:中国の大学・研究機関との共同研究に対する厳格な審査

- データ流出防止:AI学習データの中国企業への提供禁止

- 人材交流の制限:中国系研究者の機密研究プロジェクトへの参加制限

日本企業はこの新しい現実に適応するため、事業戦略の根本的見直しを迫られています。特に中国市場への依存度が高い企業は、アメリカ向けとは別の技術開発ラインを構築する必要があります。

サプライチェーンの再構築

技術デカップリングに伴い、日本企業はサプライチェーンの大幅な見直しを進めています。従来はコスト効率を最優先に中国を含むアジア全域に展開していた供給網を、政治的リスクを考慮した体制に転換しています。

ソニーグループは、AI関連部品の調達を段階的に中国以外の地域に移管する方針を発表しました。ベトナム、インド、メキシコなどでの新たな供給拠点確立により、中国依存度を大幅に削減する計画です。

| 地域 | 従来の役割 | 新戦略での役割 |

|---|---|---|

| 中国 | 主要製造・供給拠点 | 内需向け限定生産 |

| 東南アジア | 補完的製造拠点 | 主要製造拠点に格上げ |

| インド | 限定的参入 | 戦略的投資拡大 |

| 北米 | 主要販売市場 | 高付加価値製造拠点 |

パナソニックも類似の戦略を採用し、AI関連の研究開発機能をアメリカと日本に集約する一方で、製造機能をタイ、マレーシア、フィリピンに分散配置する計画です。この「研究開発の集約、製造の分散」戦略により、技術流出リスクを最小化しながら供給網の安定性を確保します。

新たな競争軸の形成

中国との技術分離により、AI分野の競争構造も大きく変化しています。従来の「技術力」単一軸での競争から、「技術力」「政治的信頼性」「サプライチェーン安定性」の三軸競争に転換しています。

この変化は日本企業にとって追い風となる面があります。技術力では中国企業に劣る場合でも、政治的信頼性とサプライチェーン安定性で優位に立てるためです。特に機密性の高い政府関連プロジェクトや重要インフラ分野では、日本企業の優位性が顕著に現れています。

しかし、完全な中国市場からの撤退は現実的ではありません。多くの日本企業は「二重戦略」を採用し、アメリカ・同盟国向けの高技術製品と、中国向けの汎用製品を別々の開発・製造ラインで生産しています。この戦略は短期的にはコスト増加を招きますが、長期的なリスク分散効果は大きいと評価されています。

今後の展望と企業戦略

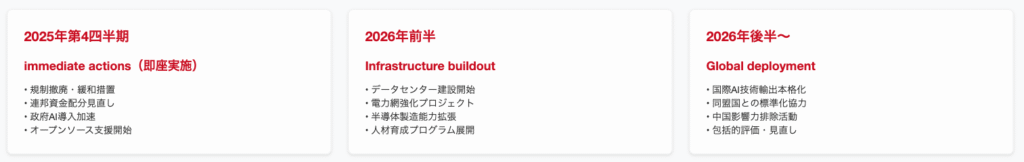

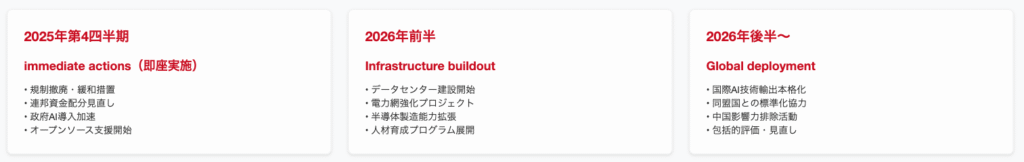

2025年後半の実装スケジュール

AI行動計画の95項目の政策は、2025年後半から本格的な実装段階に入ります。特に重要なのは、10月に予定されている「AI特区」の指定です。この特区では、従来の規制を大幅に緩和し、AI技術の実証実験を加速します。

日本企業にとって最も注目すべきは、12月に開始予定の「同盟国AI技術共有プログラム」です。このプログラムでは、アメリカの最新AI研究成果を同盟国企業に優先的に開示し、商用化を支援します。参加には一定の審査がありますが、日本企業の多くが対象となると予想されています。

実装スケジュールの詳細は以下の通りです:

- 2025年8月:規制緩和措置の第一弾実施

- 2025年10月:AI特区の指定・運用開始

- 2025年12月:同盟国技術共有プログラム開始

- 2026年3月:インフラ投資プロジェクトの本格始動

- 2026年6月:国際標準化活動の成果発表

この密な実装スケジュールに対応するため、日本企業は社内体制の整備を急いでいます。特に、アメリカでの事業展開を担当する専門部署の設置や、英語でのAI技術文書作成能力の強化が急務となっています。

日本企業に求められる戦略転換

AI行動計画に効果的に対応するため、日本企業は従来の戦略を根本的に見直す必要があります。最も重要な変化は、「内向き志向」から「グローバル協調志向」への転換です。

経済産業省も企業の戦略転換を支援するため、「AI国際展開支援センター」の設立を決定しました。このセンターでは、アメリカでの事業展開に必要な法務・税務・技術サポートを一元的に提供し、中小企業でもグローバル展開が可能な環境を整備します。

成功企業の共通要素として、以下の特徴が挙げられます:

- 迅速な意思決定体制:AI技術の変化速度に対応できる柔軟な組織構造

- 国際人材の積極活用:多国籍チームによる開発体制の構築

- オープンイノベーション:外部企業・研究機関との積極的な連携

- リスク管理の高度化:政治的・技術的リスクを統合的に評価する能力

特に中小企業にとって、単独でのグローバル展開は困難なため、業界団体や地域コンソーシアムを通じた共同進出が効果的です。既に自動車部品業界では、複数の中小企業が共同でアメリカでのAI関連事業を展開する事例が増加しています。

長期的な競争力確保に向けて

AI行動計画は短期的な機会を提供しますが、日本企業の長期的競争力確保には、より根本的な変革が必要です。最も重要なのは、AI人材の育成と確保です。

現在、日本のAI研究者数はアメリカの約5分の1、中国の約3分の1に留まっています。この人材不足を解決するため、政府は「AI人材10万人育成計画」を発表し、大学教育の改革と社会人リスキリングを同時に推進します。

企業レベルでも人材投資が加速しています。ソフトバンクグループは、AI分野の博士号取得者に対して年収2000万円以上の処遇を提示する「AIタレント特別採用制度」を開始しました。この動きは他の大手企業にも波及し、AI人材の待遇は急速に改善されています。

また、技術的な独自性の確保も重要な課題です。アメリカの技術に依存しすぎると、将来的な自律性を失う可能性があります。そのため、日本独自の強みを活かしたAI技術の開発も並行して進める必要があります。

ロボティクス、材料科学、精密機械などの既存の強み分野にAI技術を融合させることで、他国では模倣困難な独自技術を創出できる可能性があります。この「既存技術とAIの融合」戦略は、日本企業の長期的競争優位の源泉となり得ます。

最終的に、AI行動計画は日本企業にとって大きなチャンスですが、それを活かすかどうかは各企業の戦略と実行力にかかっています。変化を恐れず、積極的にグローバル展開に挑戦する企業が、次世代の競争で優位に立てるでしょう。この政策転換により、日本は「技術の架け橋」として、アメリカの先端技術と日本の製造業・精密技術を融合させ、世界に類を見ない独自のAIエコシステムを構築する可能性があります。

参考文献・出典

- The White House. (2025). “Winning the Race: America’s AI Action Plan.” Retrieved from https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/07/Americas-AI-Action-Plan.pdf

- Executive Order 14110. (2023). “Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence.” Federal Register, October 30, 2023.

- Executive Order 14179. (2025). “Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence.” January 23, 2025.

- Atlantic Council. (2025). “Experts react: What Trump’s new AI Action Plan means for tech, energy, the economy, and more.”

- Nikkei Asia. (2025). “What does Trump’s AI action plan mean for Asia?”

- Stanford HAI. (2025). “Inside Trump’s Ambitious AI Action Plan.”

- Georgetown CSET. (2025). “America’s AI Action Plan Analysis.”