こんにちは、スクーティー代表のかけやと申します。

弊社は生成AIを強みとするベトナムオフショア開発・ラボ型開発や、生成AIコンサルティングなどのサービスを提供しており、最近はありがたいことに生成AIと連携したシステム開発のご依頼を数多く頂いています。

ChatGPTを使っている人って、どんな目的で使っているのか気になりませんか?仕事の効率化のためだけではなく、実は私たちの日常生活にも深く浸透していることが最新の調査で明らかになりました。

OpenAIが2025年に発表した経済研究論文では、世界の成人の約10%にあたる7億人以上が ChatGPT を週1回以上利用し、その利用パターンが劇的に変化していることが判明しています。特に注目すべきは、非業務用途での利用が急激に増加し、現在では全利用の7割を占めるという事実です。

この記事では、OpenAIの大規模調査データに基づいて、ChatGPT の利用実態、ユーザー属性の変化、経済的インパクト、そして私たちの生活にもたらす価値について詳しく解説します。

ChatGPT 利用実態調査とは何か

ChatGPT の利用実態調査の超要約

OpenAIの研究論文「How People Use ChatGPT」は、2024年5月から2025年6月にかけて実施された世界初の大規模ChatGPT利用実態調査です。この調査では、約110万件の会話データと13万名のユーザー属性を分析し、ChatGPTの実際の使われ方を明らかにしました。

最も重要な発見は、非業務用途の利用が53%から73%へと急激に増加し、現在では全利用の7割を占めることです。利用内容では「実用的助言」(29%)、「情報検索」(24%)、「文章作成」(24%)の3つで全体の約8割を占めています。

ユーザー属性では、18-25歳が全メッセージの46%を占め、初期の男性中心(80%)から現在は女性がやや多数へと変化しました。経済価値は米国だけで年間970億ドルと推定され、特に意思決定支援(Asking)タイプの利用で高い満足度を示しています。

この調査により、ChatGPTが単なる業務ツールから日常生活を支援するプラットフォームへと進化していることが証明されました。

ちなみにAnthropicもClaudeの利用状況を調査したものがあり、以下の記事にまとめています。ChatGPTの利用状況と比べてみると面白いのでぜひご覧ください!

関連記事:Anthropic Economic Index : AIが経済に与える影響を分析したAnthropicのレポートが興味深い

関連記事:Anthropic Economic Index 最新分析:Claude 3.7 Sonnetが示すAI利用動向と経済への影響

世界初の大規模ChatGPT利用データ分析

ChatGPTの利用実態調査とは、OpenAIが実施した世界初の包括的な経済学的研究です。この調査は、2024年5月から2025年6月にかけて実施され、約110万件の会話データと13万名のユーザー属性データを分析した画期的な研究となっています。

従来のAI利用調査とは規模と精度が大きく異なります。これまでの調査は主にアンケート形式や限定的なサンプルに基づいていましたが、今回の調査では実際のユーザー行動データを大規模に分析しています。プライバシー保護を徹底しながら、個人識別情報を完全に削除した状態で、複数の自動分類システムを用いて利用パターンを詳細に解析しました。

調査の革新性は、単なる利用統計にとどまらず、利用目的、ユーザー属性、満足度、経済価値まで多角的に分析している点にあります。世界の成人人口の約10%が週1回以上ChatGPTを利用している現状において、これほど包括的な実態調査は他に例がありません。

調査で使用された主要な分類システム:

- 会話トピック分類器:メッセージを複数の主要カテゴリに分類

- 業務・非業務判定器:勤務時間と内容から業務関連度を判定

- ユーザー意図分類器:Asking/Doing/Expressingの3つに分類

- 満足度評価器:ユーザーの反応から満足度を測定

- 職業分類器:業務内容を標準的な職業分類に対応

調査方法とデータ収集の仕組み

この調査では、ChatGPTのFree、Plus、Proプランを利用するユーザーから送信されたメッセージをランダムに抽出し、分析を行いました。データ収集期間は2024年5月から2025年6月までの約1年間にわたります。

重要なのは、研究チームの誰もがユーザーメッセージの内容を直接閲覧していないという点です。すべての分析は、個人識別情報を削除したデータに対して、自動化されたLLM分類器を使用して実施されました。この分類器は、会話トピック、業務・非業務の判定、ユーザーの意図、満足度などを自動的に分類します。

ユーザー属性データは、年齢、性別、国、職業、学歴などの情報を含んでいますが、これらもプライバシー保護のため、ベンダー管理のData Clean Room経由で集計データのみを扱っています。分類器の精度は人手でのアノテーションと比較して検証されており、Cohen’s κ=0.83という高い一致率を示しています。

データ収集の規模と範囲:

| 項目 | 規模 |

|---|---|

| 分析対象メッセージ数 | 約110万件 |

| ユーザー属性データ | 13万名分 |

| 調査期間 | 2024年5月〜2025年6月 |

| 対象プラン | Free、Plus、Pro |

| 分類器の精度 | Cohen’s κ=0.83 |

この表は調査の規模感を示しており、従来の調査と比較して圧倒的に大規模なデータセットを扱っていることがわかります。特に110万件という会話データの規模は、ChatGPTの実際の利用パターンを統計的に有意なレベルで分析できる十分な量といえます。

プライバシー保護と研究倫理への配慮

この調査で特に重要視されたのは、ユーザープライバシーの厳格な保護です。OpenAIは研究の全プロセスにおいて、個人情報保護に関する最高水準の措置を講じています。

プライバシー保護の具体的な措置:

- 研究チームメンバーによるメッセージ内容の直接閲覧の完全禁止

- 個人識別情報(PII)の自動削除システムの使用

- Data Clean Room環境での集計データのみの分析

- すべての分析プロセスの自動化

- ユーザー同意に基づくデータ利用

これらの措置により、個人のプライバシーを保護しながらも、社会全体のAI利用パターンを理解するための貴重な知見を得ることが可能となっています。この手法は、今後の大規模なユーザー行動分析における標準的なアプローチとなる可能性があります。

ChatGPT利用パターンの劇的変化

非業務用途が7割に急増する背景

ChatGPTの利用パターンで最も注目すべき変化は、非業務用途の急激な増加です。2024年6月時点では業務用途が47%、非業務用途が53%とほぼ同程度でしたが、2025年6月には業務用途27%、非業務用途73%と完全に逆転しています。

| 月 | 非業務 (百万件) | (%) | 業務 (百万件) | (%) | 総メッセージ数 (百万件) |

|---|---|---|---|---|---|

| 2024年6月 | 238 | 53% | 213 | 47% | 451 |

| 2025年6月 | 1,911 | 73% | 716 | 27% | 2,627 |

この表は、ChatGPTの日次メッセージ数を業務関連と非業務関連に分けて数値で示しており、2024年6月の非業務238百万件(53%)・業務213百万件(47%)から、2025年6月の非業務1,911百万件(73%)・業務716百万件(27%)への劇的な変化が明確に理解できます。全体のメッセージ数も451百万件から2,627百万件へと約6倍に増加しており、特に非業務利用の急激な成長が数値として明確に示されています。

この変化の背景には、ChatGPTの機能向上と使いやすさの改善があります。初期のユーザーは主に技術者や研究者などの専門職が業務での活用を目的としていましたが、一般ユーザーにも普及するにつれて、日常生活での様々な場面で活用されるようになりました。

非業務用途の具体的な利用シーン:

- 料理のレシピ相談と栄養バランスのアドバイス

- 旅行計画の立案と現地情報の収集

- 子どもの宿題サポートと学習指導

- DIYプロジェクトの設計と手順説明

- ペットの健康相談と飼育アドバイス

- 趣味のスキル向上と新しい挑戦のサポート

- 人間関係の悩み相談と対処法の提案

- 家計管理と節約方法のアドバイス

これらの用途は、従来の検索エンジンでは得られない対話的で個別化されたサポートを提供するため、ユーザーにとって高い価値を持っています。特に、複数の要因を総合的に考慮した提案や、ユーザーの状況に応じたカスタマイズされたアドバイスは、ChatGPTならではの強みといえます。

非業務利用の成長率は業務利用を大幅に上回っており、この傾向は今後も継続すると予想されます。これは、AIが専門的なツールから日常的なライフパートナーへと役割を変化させていることを示しています。

最も多い利用内容トップ3の詳細分析

調査結果によると、ChatGPTの利用内容で最も多いのは以下の3つです。これらの分析により、ユーザーがChatGPTに何を求めているかが明確になります。

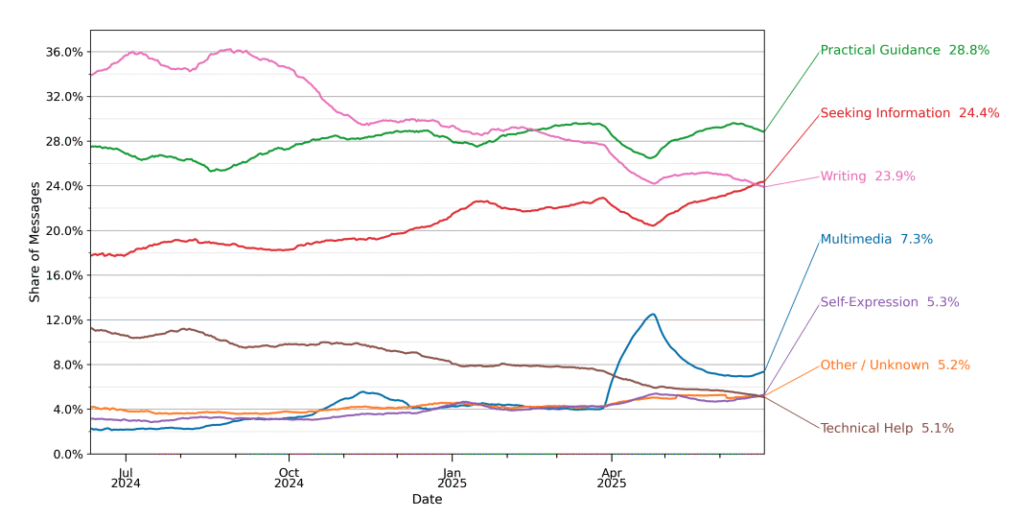

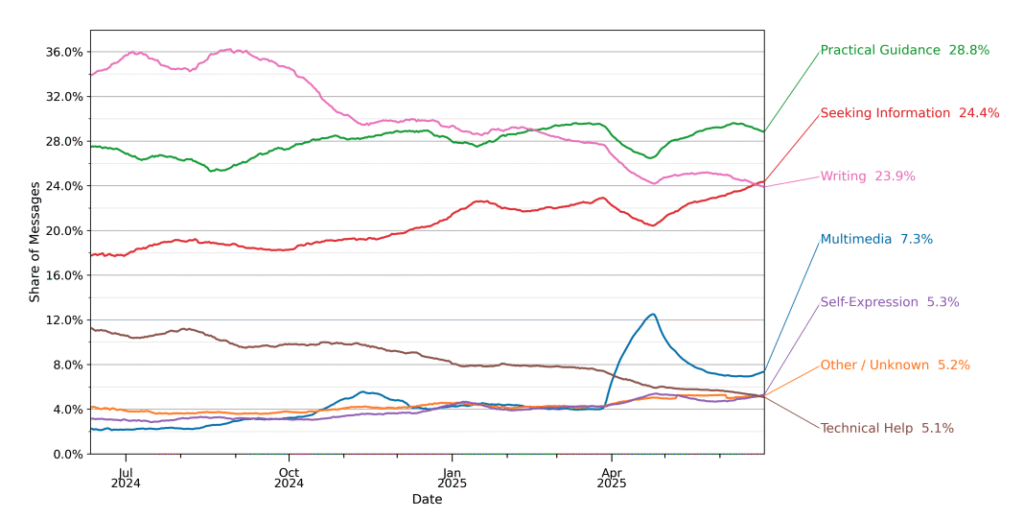

この図表は会話トピックの分布を時系列で示しており、実用的助言(Practical Guidance)、情報検索(Seeking Information)、文章作成(Writing)の3つが全体の約8割を占めることが視覚的に理解できます。また、技術支援(Technical Help)やマルチメディア(Multimedia)の割合が比較的少ないことも明確に示されています。

1. 実用的助言(Practical Guidance): 29%

実用的助言は、日常生活や仕事で直面する具体的な問題に対するアドバイスを求める利用です。この分野での利用例を詳しく見ると、キャリア関連の転職活動の戦略や面接対策、健康・ウェルネス分野での運動計画の作成やストレス管理、学習・教育での効率的な勉強方法や資格試験対策、人間関係でのコミュニケーション改善や職場での人付き合い、ライフスタイルでの時間管理や生産性向上などが含まれます。

2. 情報検索(Seeking Information): 24%

この分野は急成長しており、14%から24%へと大幅に増加しています。従来の検索エンジンとの違いは、複合的な質問への対応、文脈を考慮した情報提供、複数の選択肢を比較した分析、専門知識の噛み砕いた説明などにあります。

3. 文章作成(Writing): 24%

文章作成は業務用途で特に重要な位置を占めており、業務関連メッセージの40%以上を占めています。興味深いのは、約3分の2が既存テキストの修正・添削・翻訳などの改善要求であり、完全に新しい文章の作成は3分の1程度という点です。

これら3つの用途で全体の約80%を占めており、ChatGPTが情報取得、意思決定支援、コンテンツ作成の3つの軸で価値を提供していることがわかります。

業務利用と非業務利用の具体的内容

業務利用では、文章作成が圧倒的に多く、特に管理職・ビジネス職では仕事関連メッセージの52%を占めています。メール作成、報告書の作成、プレゼンテーション資料の改善などが主な用途です。

技術職では「技術的支援(Technical Help)」が37%と高い割合を示しており、プログラミングの問題解決、システムの設定方法、技術的な疑問の解決などに活用されています。これは他の職種では8-16%程度にとどまっており、職種による利用パターンの違いが明確に現れています。

非業務利用では、学習支援が約10%を占め、語学学習、資格試験の勉強、新しいスキルの習得などに活用されています。また、創作活動の支援、趣味に関する相談、日常の疑問解決など、生活の質を向上させる用途が多様に存在しています。

職種別の利用傾向:

- コンピューター関連職: Technical Help中心(57%が業務利用)

- 管理・ビジネス職: Writing中心(50%が業務利用、仕事関連の52%がWriting)

- 技術・エンジニア職: Technical Helpと設計支援(48%が業務利用)

- その他専門職: 専門知識の活用、意思決定支援(44%が業務利用)

- 非専門職: 基礎情報収集、学習支援(40%が業務利用)

ユーザー属性と利用傾向の詳細分析

年齢・性別による利用パターンの違い

ChatGPTのユーザー属性で最も特徴的なのは年齢分布です。18-25歳の若年層が全メッセージの46%を占めており、ChatGPTが若い世代に特に受け入れられていることがわかります。年齢が上がるにつれて業務利用の割合が増加する傾向があり、25歳未満では23%、66歳以上では16%が業務関連の利用となっています。

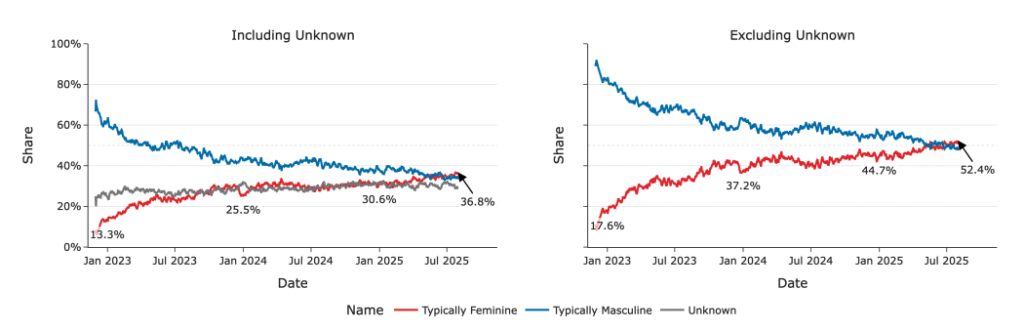

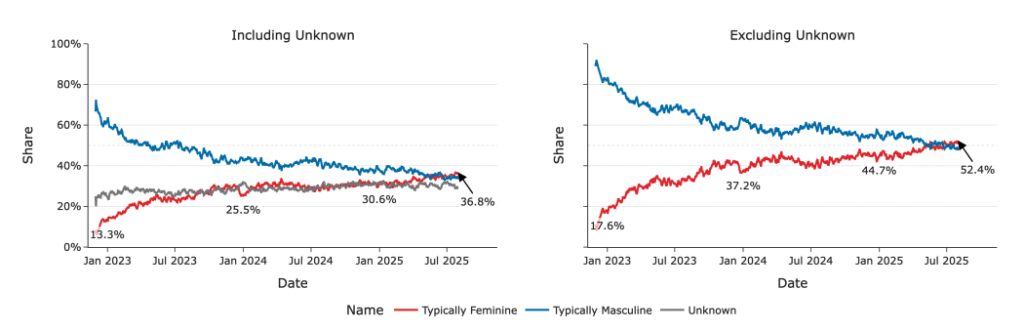

この図表は、時間経過による性別の利用パターンの変化を示しており、初期の男性中心(約80%)から現在の女性がやや多数(約52%)への劇的な変化が明確に可視化されています。この変化は、テクノロジーの普及における典型的なパターンを示しています。

性別による利用パターンの変化も注目すべき点です。ChatGPT公開初期の2022年12月には約80%が男性名のユーザーでしたが、2025年6月には女性名のユーザーがやや多数を占めるようになっています。この変化は、技術に関心の高い男性ユーザーが先行して利用を開始したものの、その後一般化が進むにつれて性別格差が解消されたことを示しています。

年齢別の特徴的な利用パターン:

- 18-25歳: 学習支援、情報収集、実験的利用が多い

- 26-35歳: 効率性重視、文章作成とキャリア相談が中心

- 36-50歳: 業務文書作成、専門的な意思決定支援

- 51-65歳: 慎重な利用、情報収集と学習支援

- 66歳以上: 趣味、健康相談、基礎的なサポート志向

年齢別の利用内容を見ると、若年層では学習支援、創作活動、情報収集が多く、中高年層では業務関連の文章作成、意思決定支援が中心となっています。これは各年代のライフステージや職業的ニーズを反映した自然な傾向といえます。

教育レベル・職種別の利用実態

教育レベルと職種による利用パターンの違いは、ChatGPTの価値創造メカニズムを理解する上で重要な要素です。この分析により、どのような属性のユーザーがChatGPTから最大の価値を得ているかが明らかになります。

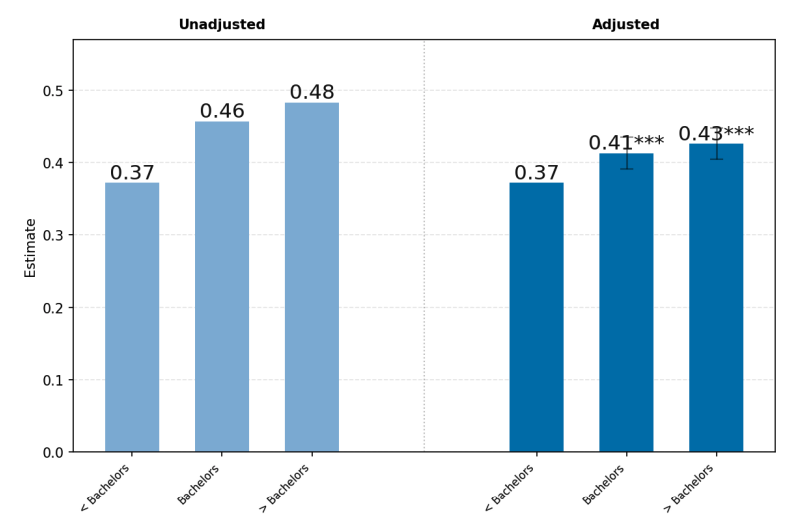

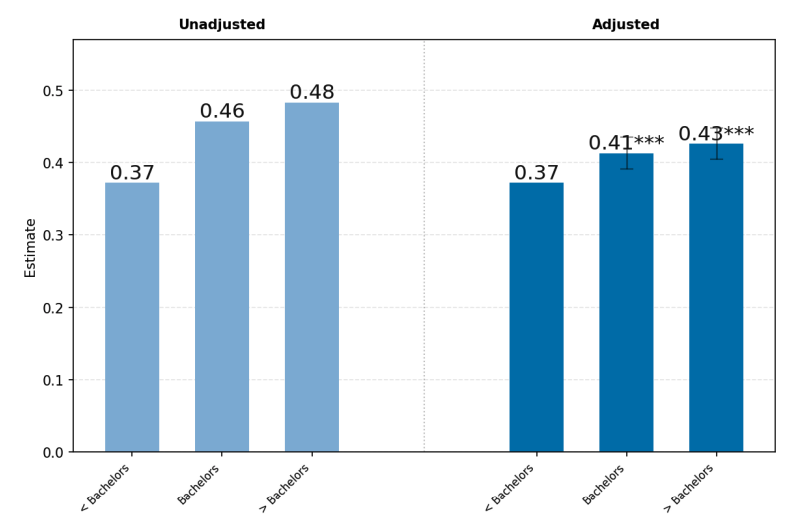

教育レベル別では、大卒未満のユーザーは37%が業務関連、大卒は46%、大学院卒は48%が業務関連の利用となっており、高学歴ほど仕事での活用が多いことがわかります。これは高学歴者が従事する知識集約的な職業において、ChatGPTの能力がより活かされやすいことを示しています。

職種別の分析では、コンピューター関連職が57%と最も高い業務利用率を示し、続いて管理職・ビジネス職の50%、技術職の48%となっています。一方、非専門職では40%にとどまっており、職種による格差が明確に現れています。

特に興味深いのは、高学歴・専門職のユーザーほど「Asking」(助言や情報を求める)タイプの利用が多いという点です。これは、ChatGPTを単なる作業代行ツールではなく、意思決定支援や専門的なアドバイザーとして活用していることを示しています。

教育レベル別業務利用の詳細:

- 大卒未満: 37%が業務利用、実用的アドバイス中心

- 大学卒: 46%が業務利用、文章作成・分析が中心

- 大学院卒: 48%が業務利用、専門的意思決定支援が中心

この図表は、教育レベル別の業務利用率を回帰分析により調整した結果を示しており、高学歴ほど業務での活用が多いことが統計的に有意な差として明確に示されています。特に大学院卒の業務利用率の高さや、教育レベルによる利用パターンの違いが数値とグラフで理解できます。

地域・国際的な利用拡大パターン

ChatGPTの国際的な普及パターンも興味深い知見を提供しています。過去1年間で特に顕著な成長を見せているのは低・中所得国(GDP1万-4万ドル)での利用です。

この地域での急成長の背景には、多言語対応の改善、アクセスしやすい価格設定、そして教育や情報格差を埋める手段としてのChatGPTの価値があります。発展途上国では、高品質な教育リソースや専門的アドバイスへのアクセスが限られている場合が多く、ChatGPTがこのギャップを埋める役割を果たしています。

地域別の利用パターンを見ると、先進国では業務効率化や専門的な問題解決に重点が置かれる一方、発展途上国では基礎教育、語学学習、一般的な情報アクセスの用途が多いという傾向があります。この違いは、各地域の社会経済的な発展段階と教育インフラの状況を反映しています。

発展途上国における特徴的な利用例:

- 現地語への翻訳とリライト支援

- 基礎的な科学・数学概念の解説

- 職業訓練と技能習得のサポート

- 起業・ビジネス立ち上げのアドバイス

- 医療・健康情報へのアクセス代替手段

- 農業技術と改善方法の相談

ChatGPTの経済価値と社会的インパクト

年間970億ドルの消費者余剰の意味

ChatGPTが創出する経済価値は、従来のテクノロジー製品をはるかに上回る規模に達しています。調査によると、アメリカのユーザーだけで年間970億ドル以上の消費者余剰を生み出していると推定されています。

この数値は、「ユーザーがChatGPTの利用を1か月間やめるために必要な補償額が98ドル」という調査結果に基づいて算出されています。つまり、ユーザーにとってChatGPTは月額98ドル相当の価値を提供しているということです。

消費者余剰とは、消費者が実際に支払った価格と、そのサービスに対して支払っても良いと考える最大価格との差額です。ChatGPTの場合、無料プランの存在や比較的安価な有料プランにより、ユーザーが感じる価値と実際の支払額の間に大きな差が生まれています。

この経済価値の大部分は非業務用途から生まれており、日常生活での問題解決、学習支援、創作活動などが個人の生産性向上と生活の質の改善に大きく貢献していることを示しています。

経済価値の算出根拠:

- 月額の支払意思額:98ドル

- 実際の平均コスト:20ドル程度(有料プランユーザー)

- 月額消費者余剰:約78ドル/ユーザー

- アメリカの推定ユーザー数:約2,400万人(成人人口の10%)

- 年間消費者余剰:約970億ドル

知識労働への影響と生産性向上

業務利用における経済価値は、主に知識労働者の生産性向上として現れています。調査では、ChatGPTが単純な作業代行ツールではなく、意思決定支援システムとして機能していることが明らかになっています。

知識労働者の場合、情報の収集・分析・統合・判断というプロセスが業務の中核を占めています。ChatGPTはこれらの各段階で支援を提供し、特に情報の整理と選択肢の提示において高い価値を発揮しています。

具体的な生産性向上の例として、報告書作成時間の短縮、会議資料の品質向上、問題解決のためのアイデア発想支援などが挙げられます。これらの改善は、個人レベルでの時間節約だけでなく、組織全体の意思決定の質向上にもつながっています。

特に重要なのは、高度な専門知識を要する職種ほどChatGPTから得られる価値が大きいという点です。これは、複雑な問題に対する多角的な視点の提供や、専門分野を横断した知識の統合において、ChatGPTが独自の価値を発揮するためです。

知識労働における主要な価値創出分野:

- 情報収集・整理: 複数ソースからの情報統合と要約

- 文書作成・改善: 報告書、提案書、メールの品質向上

- 分析・考察: データ解釈と洞察の発見支援

- 意思決定支援: 選択肢の整理と比較分析

- 創造的思考: アイデア発想とブレインストーミング

意思決定支援システムとしての価値

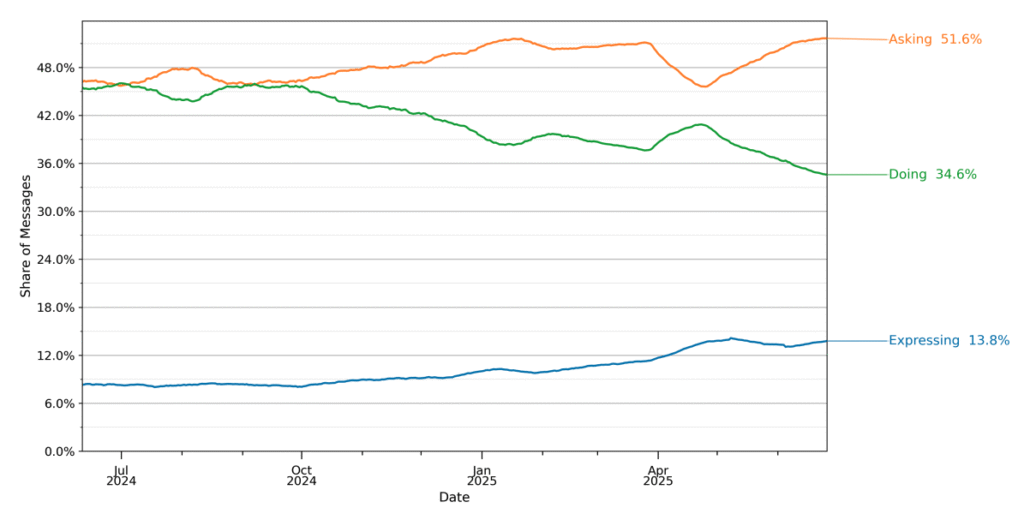

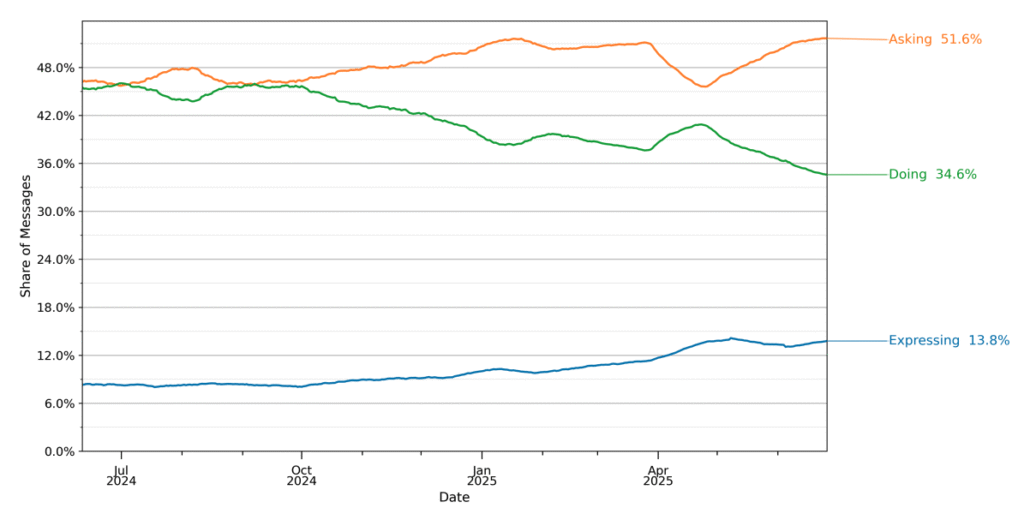

ChatGPTの最も重要な経済価値は、意思決定支援システムとしての機能にあります。調査では、全メッセージの49%が「Asking」(助言や情報を求める)タイプに分類されており、ユーザーがChatGPTを判断材料の提供者として活用していることがわかります。

意思決定支援の具体例として、投資判断のための情報収集、キャリア選択のアドバイス、製品購入の比較検討、プロジェクト計画の策定支援などがあります。これらの場面では、ChatGPTが複数の選択肢を提示し、それぞれのメリット・デメリットを整理して説明することで、ユーザーの判断を支援しています。

興味深いのは、「Asking」タイプのメッセージが「Doing」(作業実行)タイプよりも高い満足度を示している点です。これは、ユーザーが単純な作業代行よりも、思考プロセスの支援により高い価値を感じていることを示しています。

この図表は、ユーザーの意図別メッセージ分布の時系列変化を示しており、「Asking(情報・助言を求める)」が約49%と最も多く、「Doing(作業実行)」が約40%、「Expressing(感情表現)」が約11%となっていることが視覚的に理解できます。また、時間経過とともにAskingタイプの利用が相対的に増加傾向にあることも確認できます。

この傾向は、AIの発展方向性について重要な示唆を提供しています。完全な自動化よりも、人間の判断力を補完し強化するような「協働型AI」の方が、現実的により高い価値を創出する可能性があることを示しています。

意思決定支援の主要な領域:

- 戦略的判断: ビジネス戦略、投資判断、長期計画

- 日常的選択: 製品選択、旅行計画、学習方法

- 専門的判断: 技術選択、治療方針、研究アプローチ

- 創造的判断: デザイン方針、コンテンツ戦略、イノベーション

調査から見える興味深い発見と今後の展望

予想外の利用パターンと社会現象

この調査から明らかになった最も興味深い発見の一つは、コンピュータープログラミング関連の利用が全体の4.2%にとどまっているという事実です。ChatGPTがプログラマー向けのツールとして注目されることが多いにも関わらず、実際の利用実態は大きく異なっています。

また、関係・感情相談が1.9%、ゲーム・ロールプレイが0.4%と少数派であることも意外な結果です。これらの用途は話題になることが多いものの、実際の利用量では実用的な問題解決が圧倒的に多いことがわかります。

さらに注目すべきは、教育・学習支援が約10%を占めている点です。ChatGPTが事実上の「個人チューター」として機能しており、従来の教育システムを補完する役割を果たしています。特に発展途上国では、質の高い教育リソースへのアクセス手段として重要な意味を持っています。

文章作成における「修正・改善」の割合が「新規作成」の2倍であることも興味深い発見です。これは、ユーザーが完全な代行よりも、自分の考えやアイデアを改善する支援を求めていることを示しています。

予想と実際のギャップが大きい分野:

- プログラミング: 予想15-20% → 実際4.2%(専門ユーザーに限定)

- 感情・人間関係相談: 予想10-15% → 実際1.9%(プライバシー懸念)

- ゲーム・娯楽: 予想8-12% → 実際0.4%(専用サービスとの競合)

- 学習支援: 予想5-8% → 実際10%(個人チューター機能が評価)

- 実用的助言: 予想15-20% → 実際29%(日常問題解決ニーズの高さ)

社会格差への影響と課題

調査結果は、ChatGPTの普及が既存の社会格差に与える影響について複雑な状況を示しています。プラス面とマイナス面の両方が存在し、今後の政策対応や技術開発の方向性を考える上で重要な示唆を提供しています。

ポジティブな影響:

ポジティブな側面として、性別格差の解消と発展途上国での急速な普及が挙げられます。初期の男性中心の利用(80%)から女性ユーザーの増加(現在は女性がやや多数)への転換は、テクノロジーアクセスの民主化を示しています。また、低・中所得国での利用拡大(成長率180%以上)は、グローバルな情報格差の縮小に貢献する可能性があります。

課題となる格差の拡大:

一方で、教育レベルや職種による利用格差は依然として存在しています。高学歴・専門職ほど業務での活用が多く、より高い経済価値を得ている状況は、既存の社会格差を拡大する可能性も含んでいます。

特に重要なのは、ChatGPTから最大の価値を得ているのが知識集約的な職業に従事する高学歴者であるという点です。これらの職種は元々高所得であることが多く、ChatGPTによる生産性向上がさらなる所得格差拡大につながる可能性があります。

格差に関する主要な発見:

- 教育格差: 大学院卒48% vs 大卒未満37%の業務利用率

- 職種格差: コンピューター職57% vs 非専門職40%の業務利用率

- 地域格差: 先進国は効率化、途上国は基礎教育が中心

- 世代格差: 若年層46%が全メッセージを占める

今後の発展方向性と社会への含意

この調査結果は、生成AIの今後の発展方向について重要な示唆を提供しています。技術開発、社会政策、教育制度のすべての面で考慮すべき要素が明らかになっています。

まず、非業務用途の急成長(53%→73%)は、AIが単なる業務効率化ツールを超えて、生活全般をサポートするプラットフォームへと進化していることを示しています。今後は、個人の日常生活における意思決定支援、学習サポート、創作活動支援などの分野でさらなる発展が期待されます。

技術開発の方向性としては、完全自動化よりも人間との協働を重視したアプローチが重要になると考えられます。「Asking」タイプの利用が高い満足度を示していることから、AIが人間の思考プロセスを支援し、判断力を向上させる機能がより求められることになります。

今後の重要な発展領域:

- 個別化の深化: ユーザーの文脈とニーズに応じたカスタマイズ

- 専門性の向上: 各分野での深い知識と実践的アドバイス

- 多言語対応の拡充: マイナー言語への対応とローカライゼーション

- アクセシビリティの改善: 様々な能力レベルに対応したインターフェース

- 倫理・安全性の強化: 責任あるAI利用の推進

社会政策の観点からは、AIアクセスの平等性確保が重要な課題となります。教育機関でのAI活用支援、デジタルリテラシー向上プログラム、低所得層向けのアクセス支援などが必要になる可能性があります。また、労働市場への影響についても継続的な監視が必要です。

最終的に、この調査は生成AIが既に私たちの社会に深く浸透し、経済活動と日常生活の両面で大きな価値を創出していることを明確に示しています。今後は、この技術の恩恵を社会全体で共有し、格差拡大を防ぎながら、人間の能力を補完・強化する方向で発展させることが重要な課題となるでしょう。

特に重要なのは、ChatGPTが「人間を置き換える」技術ではなく、「人間を支援する」技術として機能していることです。この協働的な関係を維持しながら、より多くの人々がその恩恵を受けられるような社会制度とテクノロジーの発展が求められています。