こんにちは、スクーティー代表のかけやと申します。

弊社は生成AIを強みとするベトナムオフショア開発・ラボ型開発や、生成AIコンサルティングなどのサービスを提供しており、最近はありがたいことに生成AIと連携したシステム開発のご依頼を数多く頂いています。

本記事では、食品、医療、製造、流通現場などにおいて、アレルゲンの正確な管理と表示が求められる中、誤表示やヒューマンエラーの防止を実現するために注目されている「アレルゲン情報 自動登録 ツール」について、各システムの機能や導入プロセス、技術的背景、さらには具体的な事例などをリライト元記事の詳細な内容に基づいて解説します。

Nutriticsのアレルゲン情報自動登録ツール

まず、OCR について知りたいという方は、ぜひこちらの記事を先にご覧ください。

関連記事:Tesseract OCRの完全解説:インストールから活用事例、最新技術との比較まで

関連記事:olmOCR : PDFテキスト抽出を1/32のコストで実現!?

関連動画:2025最新】業務時間90%短縮!食品・飲料カタログ入力を生成AI-OCRが一瞬自動化

地域別規制対応と自動登録設定

Nutriticsは、食品業界におけるレシピ管理システムとして、各地域に応じた法規制の違いを考慮したアレルゲン情報の自動登録機能を搭載しています。EU、USなど各地域の規制基準に従いアレルゲン表示が求められる環境下で、その設定変更が容易に行える仕組みとなっています。システム内に用意されたドロップダウンメニューから地域を選択でき、さらにアカウント全体のデフォルト設定を「設定>環境設定」で一括変更することで、各レシピや食品アイテムごとに個別調整する手間を省きつつ、正確な登録処理が可能です。これにより、EUの主要アレルゲン表示規制や米国のFALCPAに基づく要件など、各国の法的要件に即したアレルゲン自動登録と表示が一元的に管理され、省力化とヒューマンエラー防止に大いに寄与しています。

さらに、Nutriticsは成分データベースとの連携機能を活用し、レシピ内の食品成分から自動的にアレルゲンが抽出・計算され、結果が「アレルゲンタイル」として視覚的に表示されるため、運用者は注意すべき情報を直感的に把握できます。画面上に表示される地域設定ドロップダウンおよびアレルゲンサーチ機能の画像は、ユーザーインターフェースの使いやすさと効率性を裏付け、現場で求められる正確性確保に実績あるツールとしての信頼性を高めています。

国や地域ごとに異なる食品表示規制への対応でお困りではありませんか?

当社の「生成AI-OCRサービス」なら、PDFカタログや各種資料からアレルゲン情報を自動抽出し、面倒な入力作業を最小限に抑えます。複雑なレイアウトにも対応し、作業時間・コストを70%以上削減できます。「もうこの作業は任せたい…」と感じた方は、ぜひ一度ご相談ください!

データベース食品とアレルゲンスキャン機能

Nutriticsでは、既存の食品アイテムデータベースからレシピを構築する際、各食品成分に基づいたアレルゲンが自動計算され、その結果が視覚的に「アレルゲンタイル」として表示されます。この自動計算機能により、見落としや手動入力による誤りが大幅に削減され、常に最新かつ正確なアレルゲン情報が提供される仕組みとなっています。さらに、ユーザーが独自に作成した食品アイテムに対しては、成分リストを追加し「アレルゲンスキャン」ボタンをクリックすることで、登録データベースとの照合が行われ、必要な警告や未登録成分に対する注意表示が自動的に実施されます。画面上部には、成分に不備がある場合の警告メッセージが表示され、クリック1回で復旧作業ができるレビュー機能が搭載されています。保存後は、各レシピに関連付けられたメニュー、ラベル、デジタルメニューすべてがリアルタイムに更新され、常に最新情報が反映されるため、現場での混乱を招くことなく効率的な運用が保証されます。

「May Contain」管理とアレルゲン検証

Nutriticsでは、食品成分の登録時に「May Contain(含まれる可能性がある)」という補助的なアレルゲン情報の管理が可能です。ユーザーは、成分リストの下部に含有の可能性があるアレルゲンを追記し、「アレルゲンスキャン」機能を実行すると、システムが該当情報を自動照合し、補足的なアレルゲン情報としてレシピ内に組み込みます。結果として、表示画面上には「含有の可能性」と注釈が付され、成分データベースに未入力または不完全な成分がある場合も、画面上部に警告メッセージが出されます。ユーザーは「レビュー」リンクをクリックすることで各成分の詳細な検証が可能となり、各成分の右クリック編集機能により迅速な修正が実施できます。すべての情報が正しいと判断されれば、ユーザーは「これらのアレルゲンは検証済みです」をクリックし、最終的な登録データがメニュー、ラベル、その他デジタル媒体に一斉に反映され、運用上の一貫性が確保されます。

ACDS CAMPのアレルゲン情報自動登録ツール

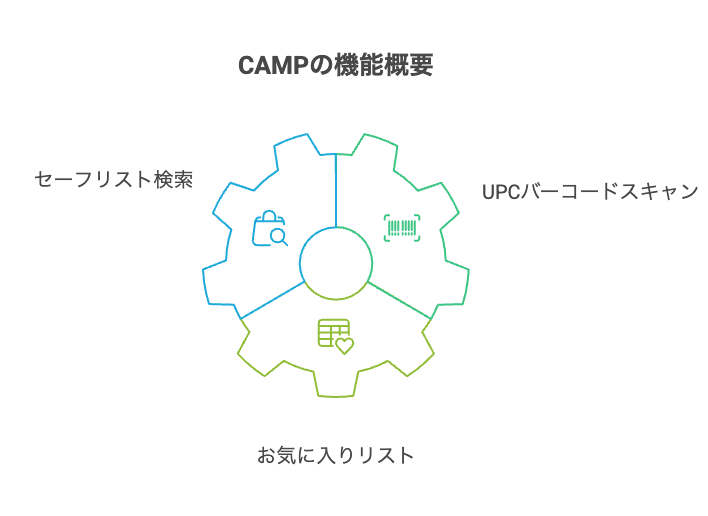

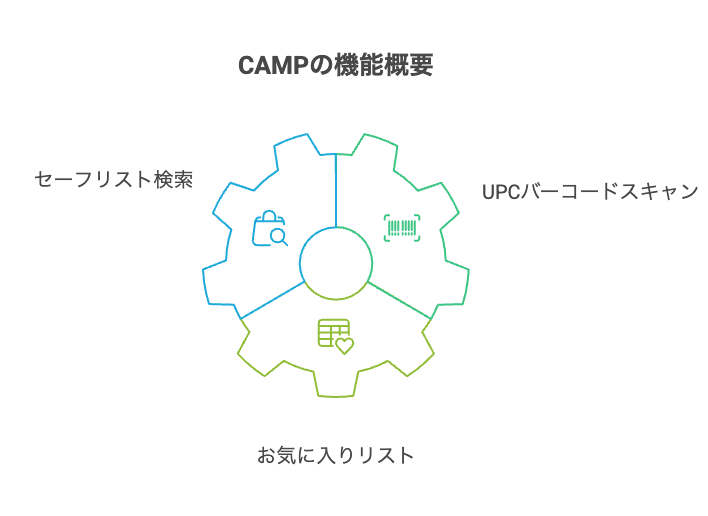

CAMP概要とアカウント作成の手順

ACDS CAMPは、アレルギーに対する感作や症状を持つ患者が、自らのアレルゲン情報を正確に管理し、必要に応じて更新できるプラットフォームです。患者は、医療提供者から発行される2部構成のアレルゲン検索コード(コード1およびコード2またはQRコード)を用いて、専用ウェブサイトまたはモバイルアプリ上でアカウントを作成します。初回登録プロセスでは、ホームページ内の「患者登録」ボタンを選択し、発行されたコードを入力することでアカウント作成が完了し、ツールキットや使い方ガイドが順次表示されます。

これにより、患者は操作方法やシステム各機能を十分に把握できます。初回ログイン後は、定期的なQOLチェックイン機能により、患者自身が症状変化や生活の質をスコア形式で記録し、医療提供者との連携を通じた最適な治療計画が構築できるようになっています。また、CAMPは、UPCバーコードスキャン機能や検索フィルタを用いたセーフリスト検索機能を搭載し、外出先でも安全な製品選びが容易となる仕組みを整備しています。

セーフリスト検索とUPCバーコードスキャン機能

CAMPの特徴のひとつは、登録された自身のアレルギー情報に基づいて安全な製品リスト(セーフリスト)を容易に検索できる機能です。ユーザーは、ログイン後に提供される製品カテゴリや製品タイプ、ブランド名、キーワードを入力することで、条件に合致した製品情報を抽出し、検索結果をアルファベット順や最新更新日順に整理して確認できます。

特にモバイルアプリでは、UPCバーコードスキャン機能が搭載され、店舗などで製品バーコードをスキャンするだけで、その製品が自分のアレルギーに関して安全かどうかが一目で判断でき、誤った製品の購入リスクが大幅に低減されます。さらに、検索結果はお気に入りリストへの登録も可能で、次回以降の利用時に迅速な参照が実現されます。

QOL機能とラーニングセンターによる情報提供

CAMPは、患者の生活の質(QOL)を定量的に評価する専用チェックイン機能を搭載しており、ユーザーは定期的に自身の症状や体調変化を数値で入力できます。このデータは医療提供者とリアルタイムで共有され、より効果的な診断と治療計画の策定に活用されます。併せて、ラーニングセンターではアレルゲンに関する詳細情報シート、パッチテスト手順、特定製品成分の解説など豊富な教育リソースが提供され、利用者は最新のアレルギー知識に基づいてリスク管理できる環境が整えられています。

EHRからの非標準アレルゲン自動識別アルゴリズム

背景と目的:フリーテキスト入力の課題解決

電子医療記録(EHR)システムには、医療提供者が自由記述形式で入力するアレルギー情報が多数存在し、これら非構造化データの自動解析と標準化は従来困難でした。本ツールでは、RxNormという国立医学図書館の標準薬物用語辞書と自然言語処理(NLP)技術を統合し、入力されたフリーテキストを高精度で自動識別して標準表現へ変換するアルゴリズムを採用しています。システムはTransact-SQLを用いた多段階処理で、入力テキストの先頭および末尾の不要な記号や空白を削除し、事前に構築されたルックアップテーブルを活用して不要な修飾語を取り除きます。

さらに、Double Metaphoneアルゴリズムを用いて、スペルミスや略語があっても正確なRxNorm識別子にマッピングします。複数のアレルギーが一つのフィールドに混在している場合も、コンマや「and」「&」で分割し、ハイフン、コロン、括弧以降の不要な情報を取り除いた上で個々に照合します。これにより、トレーニングセットおよびテストセットで精度、適合率、再現率ともに95%以上を実現し、特に薬物アレルギーでは98%以上、食品アレルギーでも実用上十分な93%以上の一致率を達成しています。高速処理能力により1秒間に約1000件の処理が可能で、日常的なEHR更新にもリアルタイムで対応します。

RxNormとNLP技術の統合処理と具体的な手順

本アルゴリズムは、EHRから取り込んだアレルギーエントリを一時テーブルに格納し、まず先頭と末尾の不要な記号・空白を削除します。続いて、あらかじめ準備された複数のルックアップテーブルを順次適用し、入力テキストを標準用語へ変換。複数アレルギーが一つのフィールドに記載されている場合は、区切り記号で分割し、ハイフン、コロン、括弧以降の文字列を削除するなど詳細な整形処理が行われます。

さらに、RxNormデータベース内のテーブルを用いて完全一致・部分一致を逐次的に試み、結果を真陽性、偽陽性、偽陰性として評価します。こうした多段階処理により、各アレルギーエントリが正確な標準用語に変換されるとともに、トレーニングおよびテストセットで高い一致率と処理速度を実現しています。ルックアップテーブルは定期的に更新され、最新のスペルミスや入力パターンにも柔軟に対応できる仕組みとなっています。

Oracle MICROS Simphonyにおけるメニュー品目へのアレルゲン自動登録

アレルゲン、栄養、消費者向け注意情報の統合管理

Oracle MICROS Simphonyは、飲食業界向けに提供される包括的なPOSおよびメニュー管理システムとして、各メニュー品目に対してアレルゲン、栄養情報、消費者向け注意情報を一元的に管理できる機能を搭載しています。管理者はEnterprise Management Console(EMC)を通じて各メニュー品目ごとに必要な情報を入力し、言語翻訳や単位変換も自動処理されるため、グローバルチェーンでも柔軟な運用が可能です。

例えば、原材料に含まれる主要アレルゲン情報が自動抽出され、「含む」表示や栄養表示、消費者向け注意情報が各端末(セルフサービスキオスク、オンライン注文、POS端末など)に即座に連携されます。万一情報誤差が発生した場合でも、各品目単位で迅速かつ容易に修正できる仕組みがあり、運用負担軽減と正確な情報提供を実現しています。

POSシステムへのアレルゲン情報入力、まだ手動で行っていますか?

「生成AI-OCRサービス」なら、PDFメニューや商品カタログからアレルゲン情報や栄養成分を瞬時にデータ化し、システム登録作業の時間と手間を大幅にカットできます。複雑なレイアウトにも対応できるので、「これはもう任せたいかも…」と感じた方は、ぜひ一度ご相談ください!

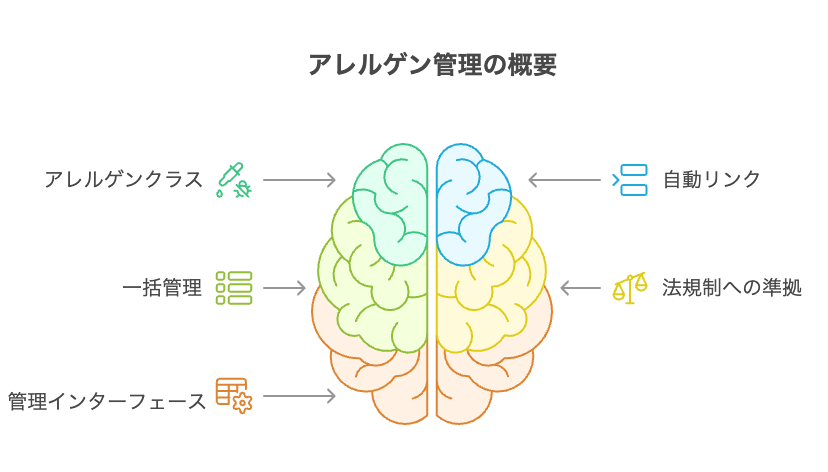

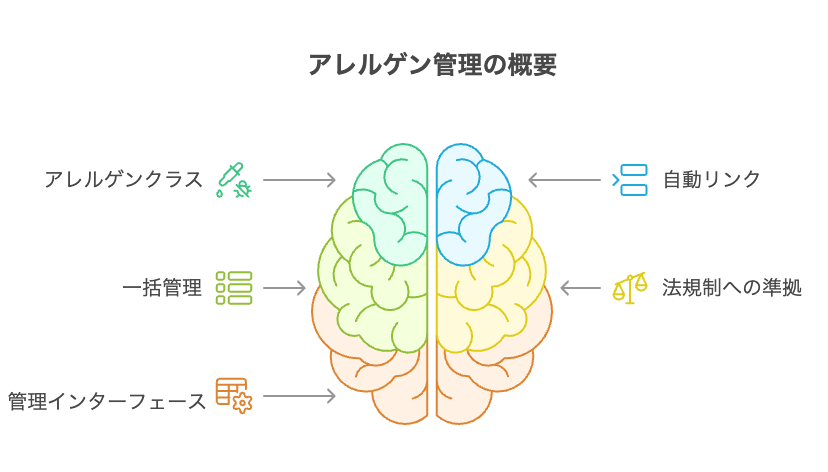

アレルゲンクラスと自動リンク機能の詳細

Simphonyでは、あらかじめ定義された主要なアレルゲン固定リストに基づいて各アレルゲンをカテゴリ別に自動分類する「アレルゲンクラス」モジュールが用意されています。管理者は独自のアレルゲンクラスを編集・作成することで、各メニュー品目に紐づくアレルゲン表示を一括管理でき、複数品目に共通する主要アレルゲンの修正作業を大幅に削減できます。各品目は最新の法規制や業界基準に基づいた表示内容が自動リンクされ、全体で正確性と運用効率が向上します。管理画面では、各アレルゲンクラスの変更が全品目に即時反映されるため、法改正や業界動向に迅速に対応可能です。

Allergen Risk Calculatorによる定量的リスク評価

ツール概要と年間アップデートサービス

Allergen Risk Calculatorは、Excelベースの定量的アレルゲンリスク評価ツールで、企業が製品中のアレルゲン濃度を数値化し、原材料や製造工程からの相互汚染リスクを客観的に評価するために設計されています。オランダおよびベルギーの法定参照用量、VITAL 4.0、FAO/WHOのRfD値に基づく計算が可能で、最新バージョン45517(2024年8月13日リリース)ではED05に基づく参照用量も併用し、より精度の高いリスク評価が実現されています。計算は、各製品の消費量(kg)に基づき、以下の式で安全なアクションレベル(mg/kg)を算出します。

アクションレベル (mg/kg) = 参照用量 (mg) / 消費量 (kg)

この結果により、製品中のアレルゲン濃度が安全基準内かどうかを判断し、必要な場合のみ予防的アレルゲン表示を行う根拠となります。ツールは年間アップデートサービスを契約することで、最新の法的変更や科学的データに基づくパラメータが自動更新され、常に最新の評価が可能です。料金体系は以下の通りです。

| 対象製品数 | 年間料金 |

|---|---|

| 1~10製品 | $3,750 |

| 11~50製品 | $6,000 |

| 51~100製品 | $8,500 |

| 100+製品 | $11,750 |

VITAL4.0対応と参照用量調整の詳細

最新バージョン45517では、VITAL 4.0の公開に伴い、各アレルゲンの参照用量がED05に設定されるとともに、従来のED01値も保持しながら、製品の実際の消費量に応じた安全濃度(アクションレベル)が算出されます。具体的には、各製品の消費量が多い場合には許容されるアレルゲン濃度が低くなるため、算出されたアクションレベルが実測アレルゲン量と比較され、基準値を上回る場合にのみ「~含む可能性がある」と表示されます。これにより、過度な警告表示を回避しながら、科学的根拠に基づく正確なリスク管理が可能となります。ツール内部のマクロや自動更新機能により、参照用量変更や消費データの更新に迅速に対応でき、常に最新の評価を維持できます。

VITAL定量リスク評価とPAL判断

QRAとPALの基本概念とその実践的適用

定量的リスク評価(QRA)は、製品中のアレルゲン濃度を数値化し、その値をあらかじめ定められた安全な参照用量(RfD)と比較する方法です。各製品の試算されたアレルゲン濃度が、消費量に基づいて計算された安全基準(アクションレベル)を上回る場合、ラベルには「~含む可能性があります」といった予防的アレルゲン表示が義務付けられます。逆に、安全な範囲内であれば不要な表示を省略し、消費者への過剰な不安喚起を防ぎます。各国の法令や業界ガイドラインに基づき、これらの判断基準はAllergen Risk CalculatorやVITAL Onlineといったツールで数値として示され、企業はその数値に基づいて適切な表示を行います。製品ごとに異なる消費状況や原材料特性を考慮できるため、個々のケースに応じた細かなリスク調整が可能となり、市場への表示の正確性と信頼性が向上します。

計算ツールの具体的運用と現場での事例

企業は、Allergen Risk CalculatorやVITAL Onlineなどのツールを用いて、各原材料のアレルゲン汚染リスクを定量的に評価します。サプライヤーから提供されたテンプレートに基づき、タンパク質含有量などのデータが収集され、ツールに入力されます。その結果、各原材料の汚染がもたらす総濃度が算出され、製品全体のリスクが評価されます。

例えば、消費量が多い製品では、わずかな汚染でも厳しい安全基準が適用され、ツールは低いアクションレベルを算出します。これにより、製品開発の段階から市場出荷前まで、一貫したリスク管理体制が確立され、製品ラベルへの正確な表示が実現されます。

FDAガイダンスとアレルゲン情報自動登録ツールへの影響

FALCPAおよびFASTER法による主要アレルゲンの定義とその変更点

米国における食品アレルゲン表示は、2004年のFALCPAにより牛乳、卵、魚、甲殻類、木の実、ピーナッツ、小麦、大豆の8大食品アレルゲンが定義され、その後2021年のFASTER法改正によりゴマが追加されました。さらに、FDAは最新の質疑応答(Q&A)第5版において、木の実の定義見直し(例:ココナッツ、コーラナッツが除外される)、「含む」表示の使用基準、技術由来成分の該当性など詳細な基準を提示しています。アレルゲン情報自動登録ツールは、これらのFDAガイダンスの規定に基づいて、入力成分情報を最新法令に合わせた解析・表示を行い、システム内データベースやルールセットを定期的にアップデートする必要があります。

非表示アレルゲン評価と公衆衛生上の重要性の判定

FDAは、主要食品アレルゲン以外の成分についても、公衆衛生上の重要性を評価する枠組みを導入しています。これは、IgE介在性反応、有病率、重症度、その他臨床的根拠に基づいて評価され、企業は主要アレルゲン以外の成分についてもリスク評価を実施し、必要な表示措置を講じなければなりません。アレルゲン情報自動登録ツールは、入力成分ごとに公衆衛生上のリスクを定量的に評価する機能を備え、製品ラベルや「含む」表示の判定をより正確に行えるよう設計されています。こうした枠組みに対応するため、システムは最新のFDAガイダンス変更に即応する柔軟なアップデートが求められます。

法規制やガイダンス変更のたびにラベル情報の見直しが発生していませんか?

「生成AI-OCRサービス」なら、PDFや資料から必要なアレルゲン情報を素早く抽出し、ラベルデータの更新を劇的に効率化できます。定期的な更新作業もAIで手間いらず。「もう任せたいかも…」と感じたら、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください!

Siemens Healthineersのアレルギー検査ソリューション

IMMULITE®2000/2000XPi 3gAllergy™特異的IgEアッセイの革新

Siemens Healthineersが提供するIMMULITE®2000/2000XPi 3gAllergy™は、次世代の化学発光技術と独自開発の高品質液体アレルゲン抽出物を用いた特異的IgEアッセイシステムです。単一のマスターカーブを利用して多数のアレルゲンを同時に検出可能なため、迅速かつ定量的な検査結果が得られ、診断時間の大幅短縮に寄与します。さらに、バーコード化された高容量アレルゲンウェッジを採用することで誤操作を防止し、VersaCell® X3 Solutionとの連携によりサンプルの自動搬送、前処理、後処理がシームレスに統合されます。これにより、検査室全体のワークフローが最適化され、人的ミスの削減と一貫した検査プロセスが実現されます。

自動化統合と高容量アレルゲンウェッジの特徴

Siemens Healthineersのソリューションは、検査室の自動化と生産性向上を目的としており、最大138個のウェッジを搭載できる高容量アレルゲンウェッジカートリッジを用いて多数の検査を迅速に処理します。VersaCell® X3 Solutionとの連携により、サンプル搬送、前処理、後処理が完全自動化され、人的負担が大幅に軽減されます。自動メンテナンスおよびオートスタート機能により検査中断がなく、各検査結果はバーコード化され統合システムに自動取り込まれるため、データ入力エラーが最小限に抑えられ、診断および患者への迅速なフィードバックが実現されています。

FDA電子医薬品登録・リストシステム(eDRLS)と医薬品アレルゲン情報管理

施設登録とラベラーコード申請のプロセス

FDAの電子医薬品登録・リストシステム(eDRLS)は、米国内で医薬品を製造、再梱包、再表示、または回収する施設に対し厳格な登録と医薬品リスト提出を課しています。企業はまず施設登録SPLドキュメントを作成し、FDAに提出します。このドキュメントには、施設名、DUNS番号、FDAに連絡を受ける責任者の情報、実施業務の詳細が含まれ、5日以内に正式な登録が行われます。医薬品識別にはNational Drug Code(NDC)が用いられ、ラベラーコード申請プロセスでは、FDA所定のSPL形式のドキュメントを使用してラベラーコードが割り当てられます。ラベラーコードは、医薬品のNDC生成に不可欠な要素であり、取得後に製品リストSPLを作成してFDAに提出することで、厳正な検証ルールに基づき管理されます。

医薬品リスト提出と更新手順の詳細

医薬品リストは、FDAが定めるSPL形式に沿って、各製品について専売名、一般名、剤形、投与経路、有効成分および不活性成分の詳細、さらに外部包装や主要表示パネルの画像ファイルを含めて提出されます。提出後はFDAによる厳正な検証が行われ、合致する製品情報のみが公式リストに反映されます。更新が必要な場合は、変更点を反映した新たなバージョンのSPLドキュメントを作成し、元のSetIDを保持したまま新しいDocumentIDを生成して提出します。また、企業は年次の包括的変更なし証明書の提出や登録抹消、廃業通知といった手続きもFDAガイドラインに従って実施します。

Knowtify:EPAデータインテリジェンスの応用例

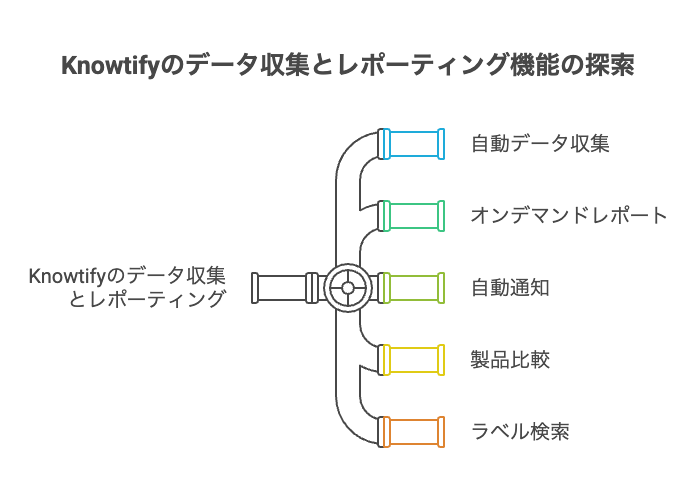

EPA・州データの自動収集とレポーティング機能

Knowtifyは、EPAの登録データおよび各州の農務省など関連機関から提供されるデータを自動的に収集し、オンデマンドのレポートや自動通知機能を提供します。システムは、毎週最新データを取り込み、登録済み製品、承認状況、キャンセル情報などを即時反映。さらに、EPAおよび州ごとの登録サイト、害虫、または有効成分ごとに製品を比較する機能や、製品ラベルの全文検索機能が実装され、数クリックで必要な情報へアクセスできます。ユーザーは特定の監視対象を設定し、関連する新規登録や更新情報をメール通知で受け取ることができ、規制担当者、ブランドマネージャー、製品開発者それぞれがタイムリーに情報を取得できます。

年間サブスクリプション料金体系の詳細

| 対象製品数 | 年間料金 |

|---|---|

| 1–10製品 | $3,750 |

| 11–50製品 | $6,000 |

| 51–100製品 | $8,500 |

| 100+製品 | $11,750 |