こんにちは、スクーティー代表のかけやと申します。

弊社は生成AIを強みとするベトナムオフショア開発・ラボ型開発や、生成AIコンサルティングなどのサービスを提供しており、最近はありがたいことに生成AIと連携したシステム開発のご依頼を数多く頂いています。

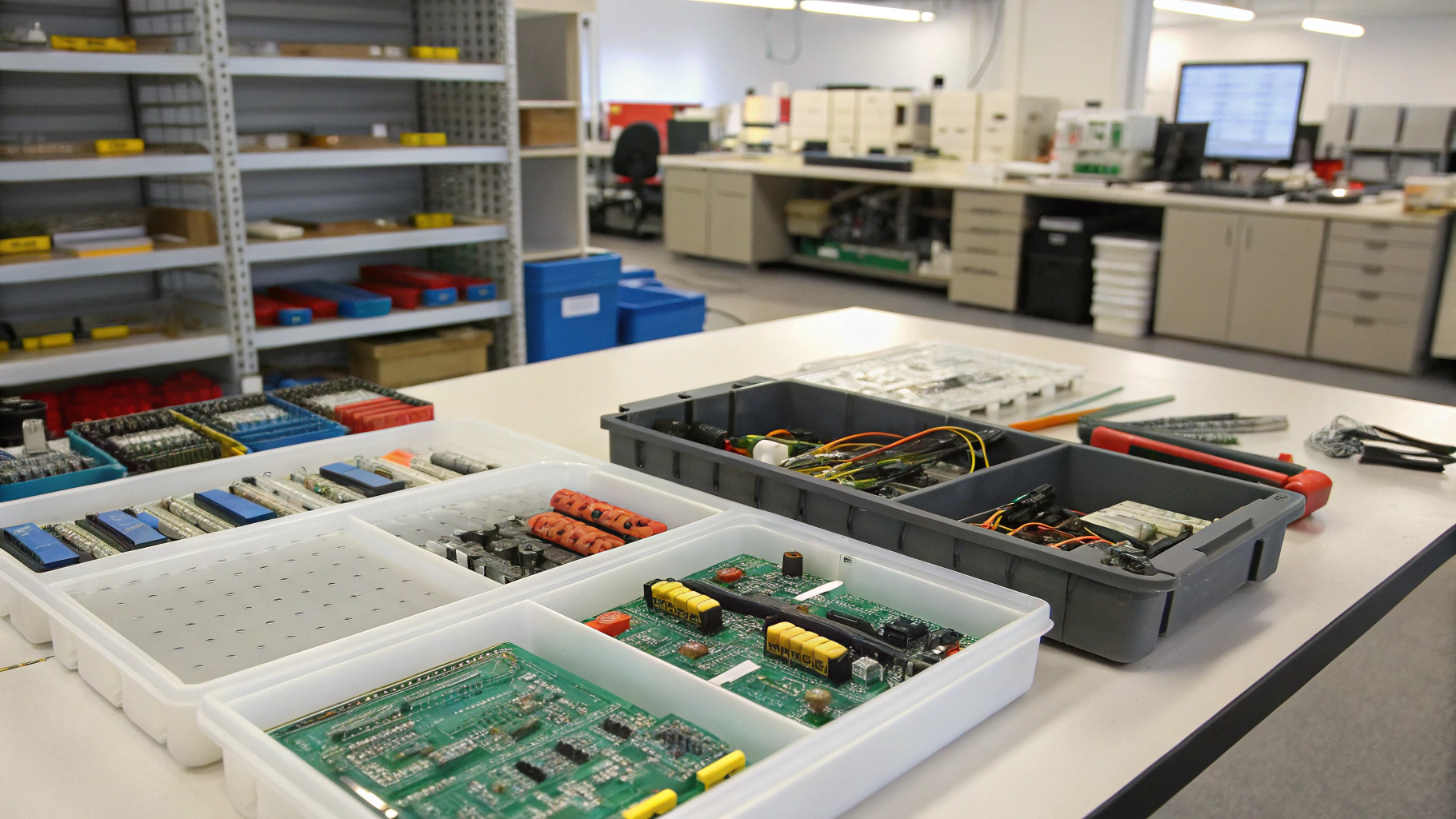

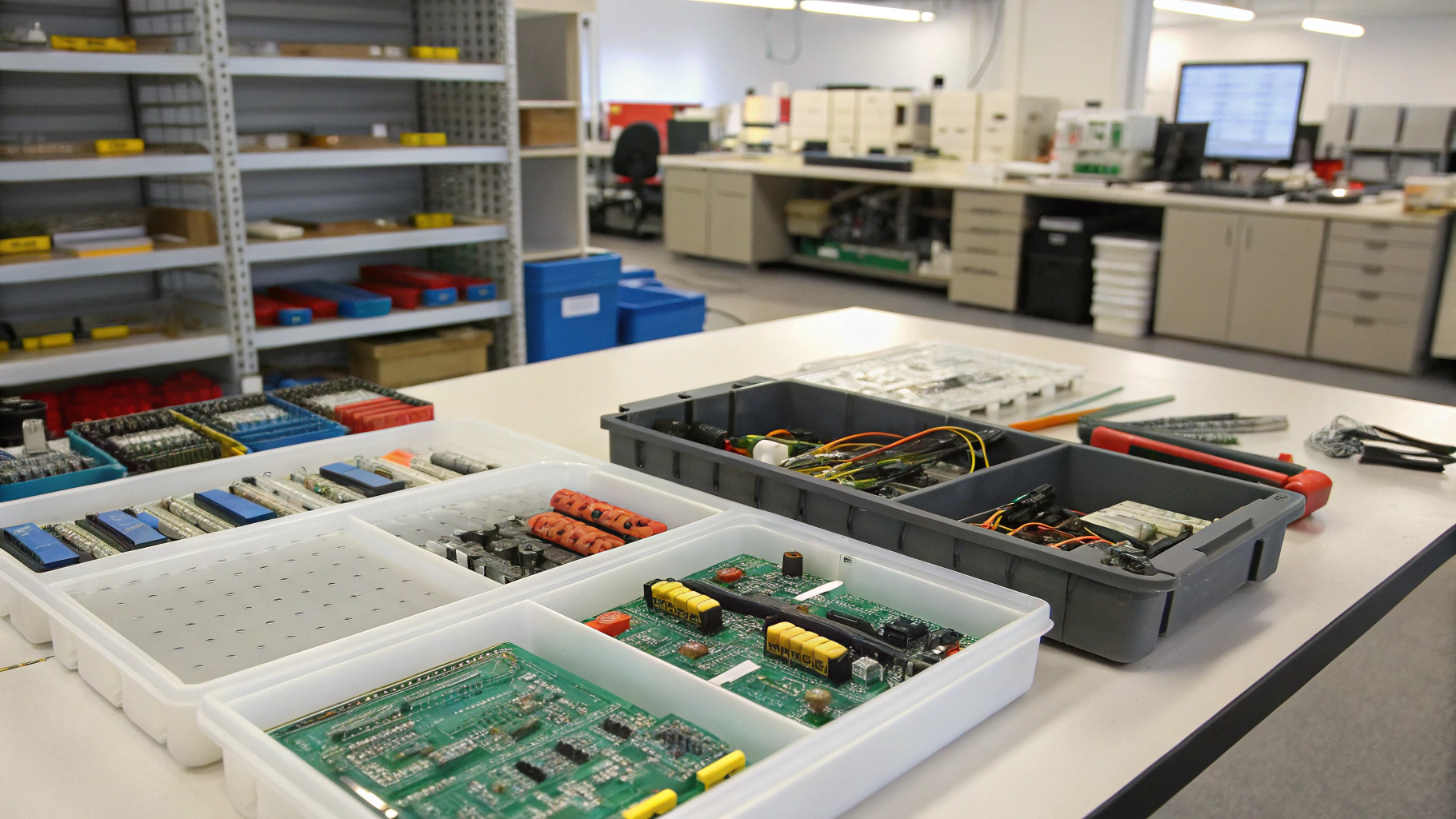

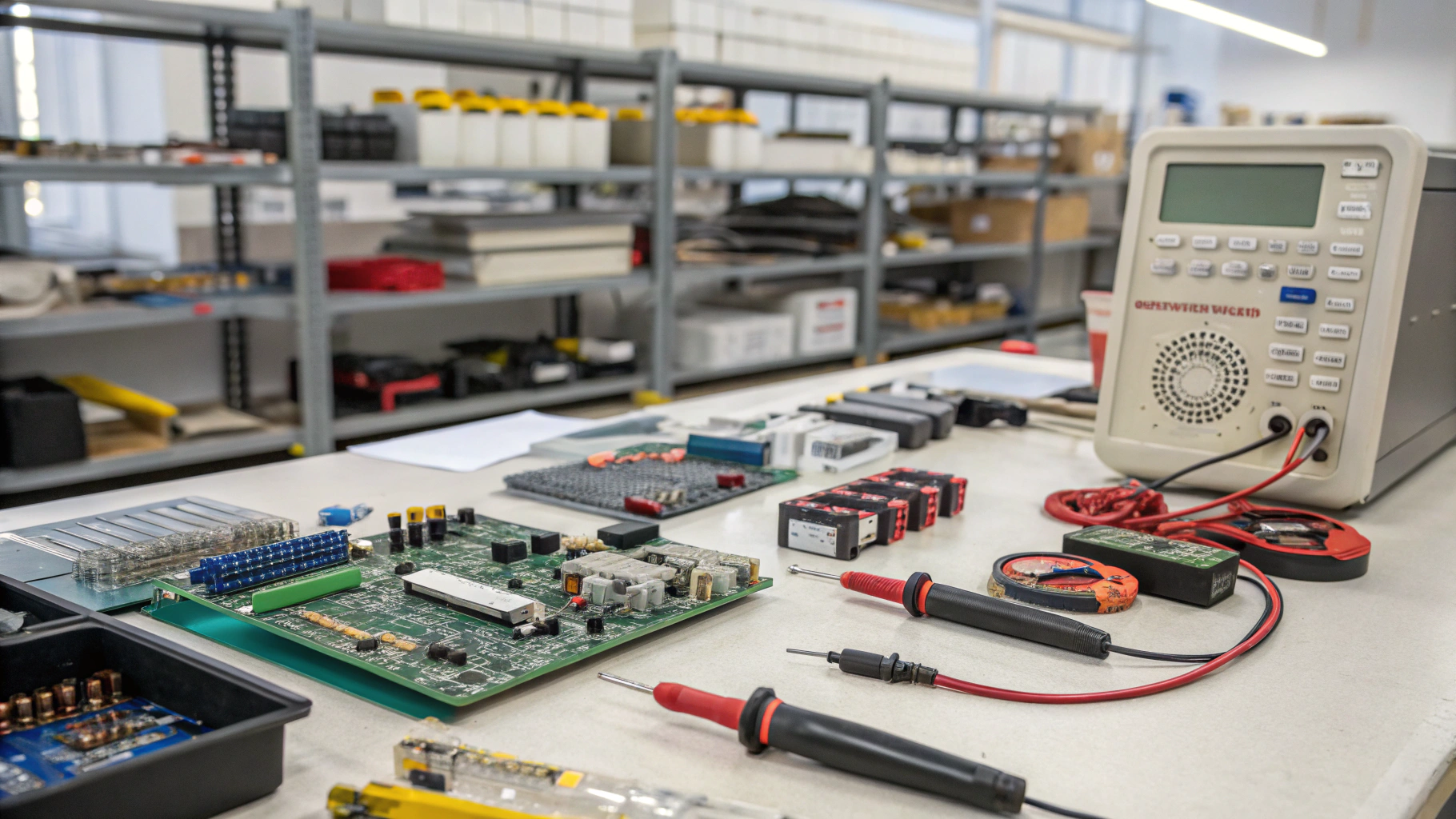

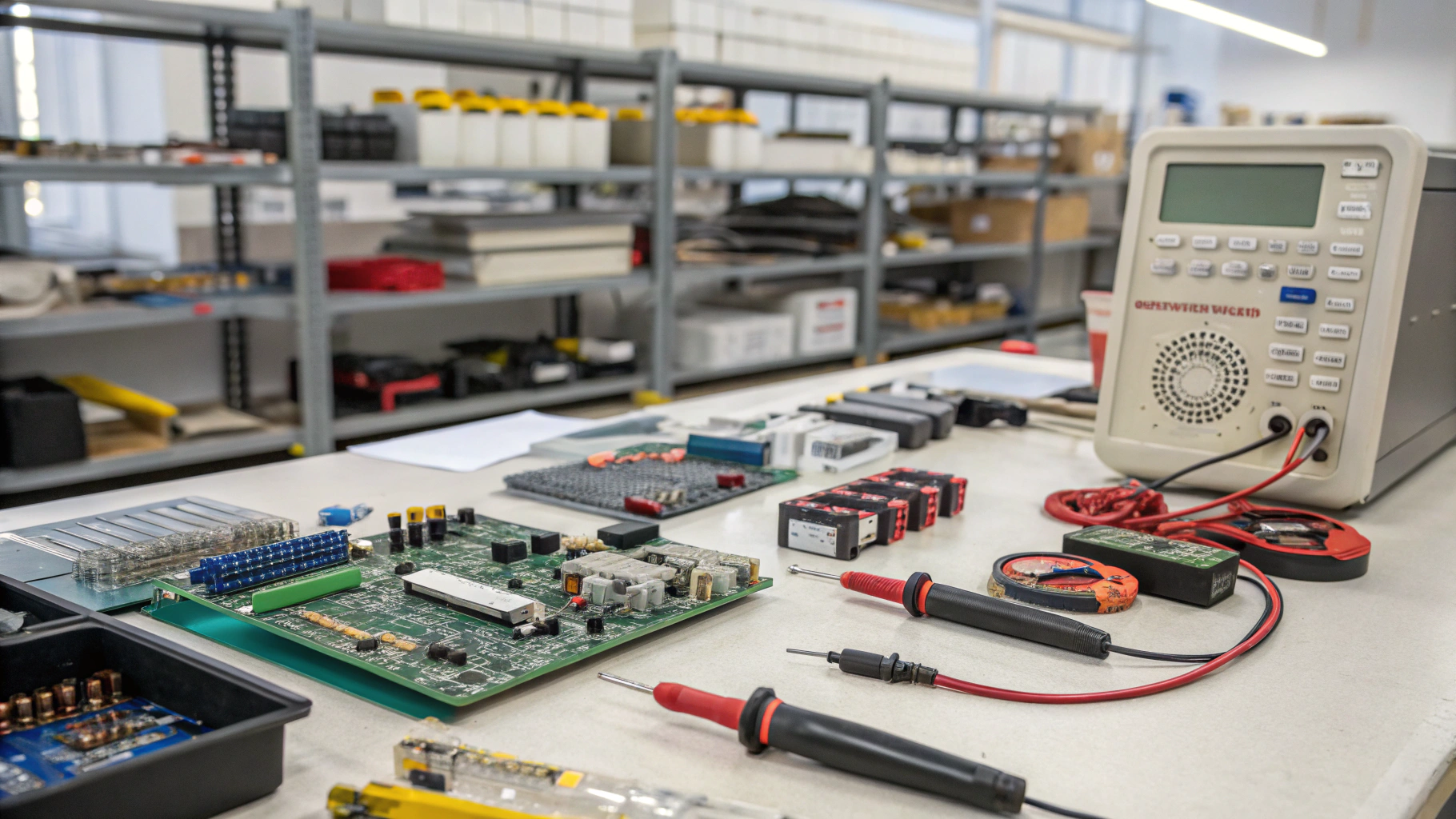

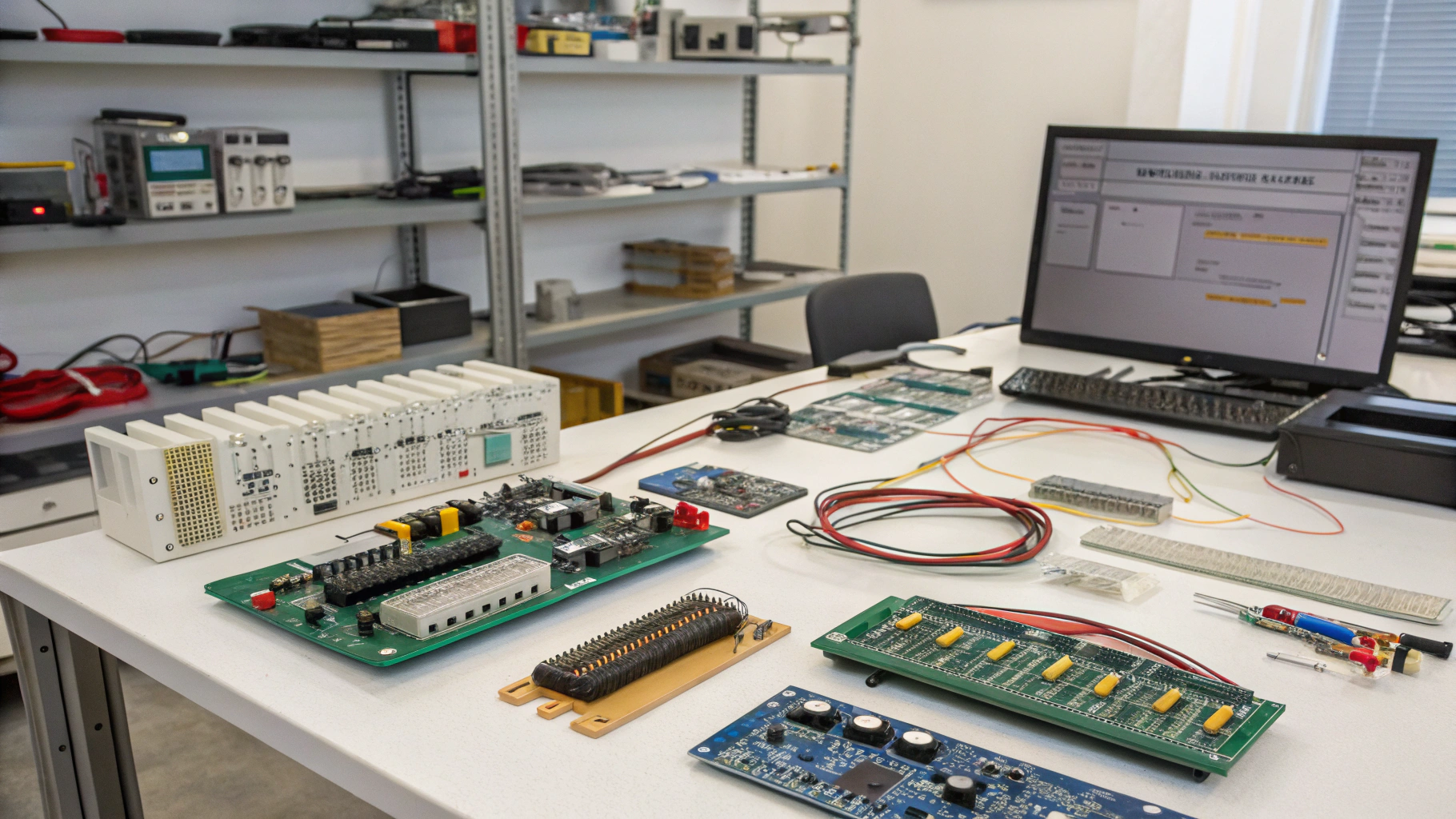

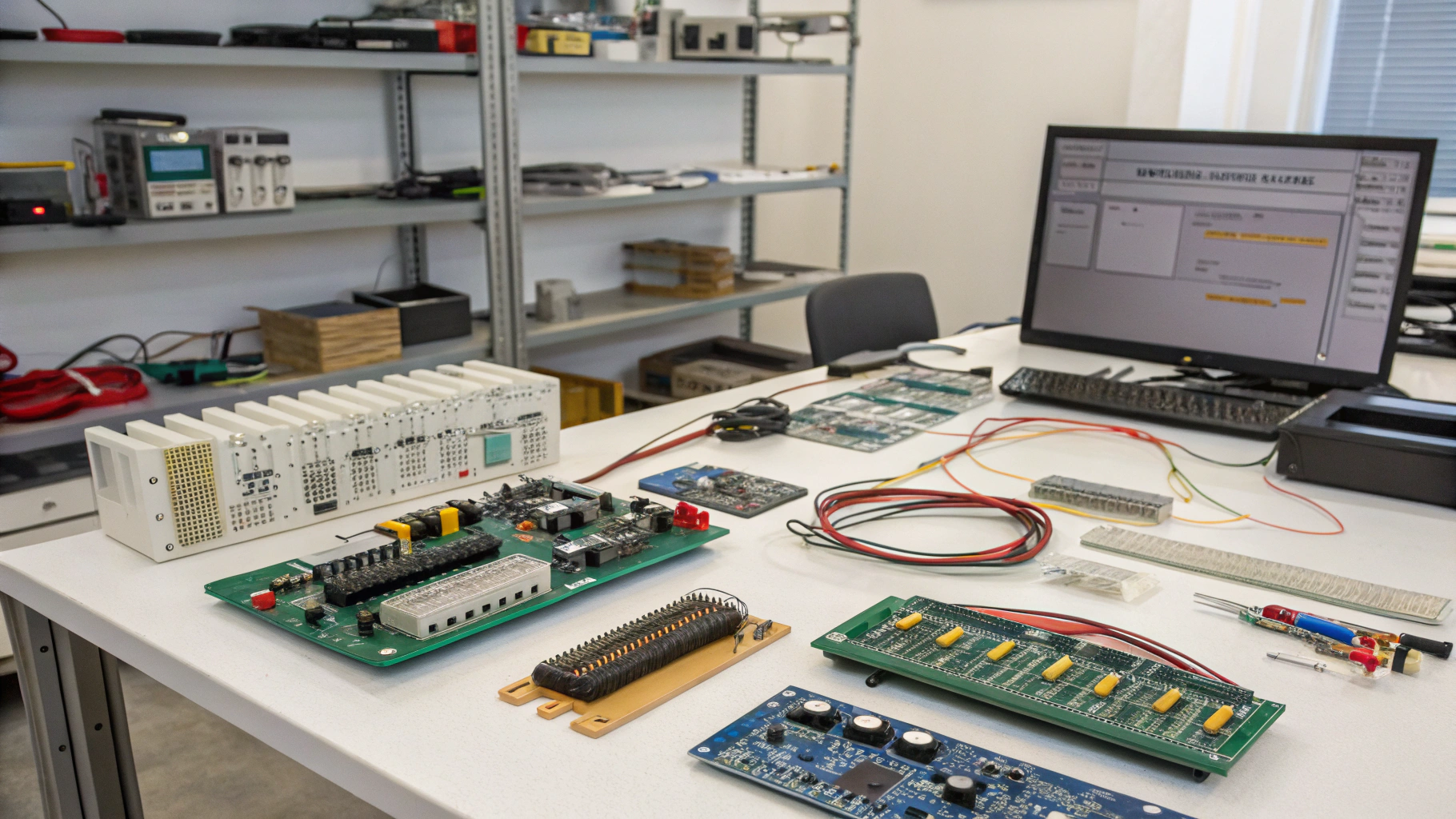

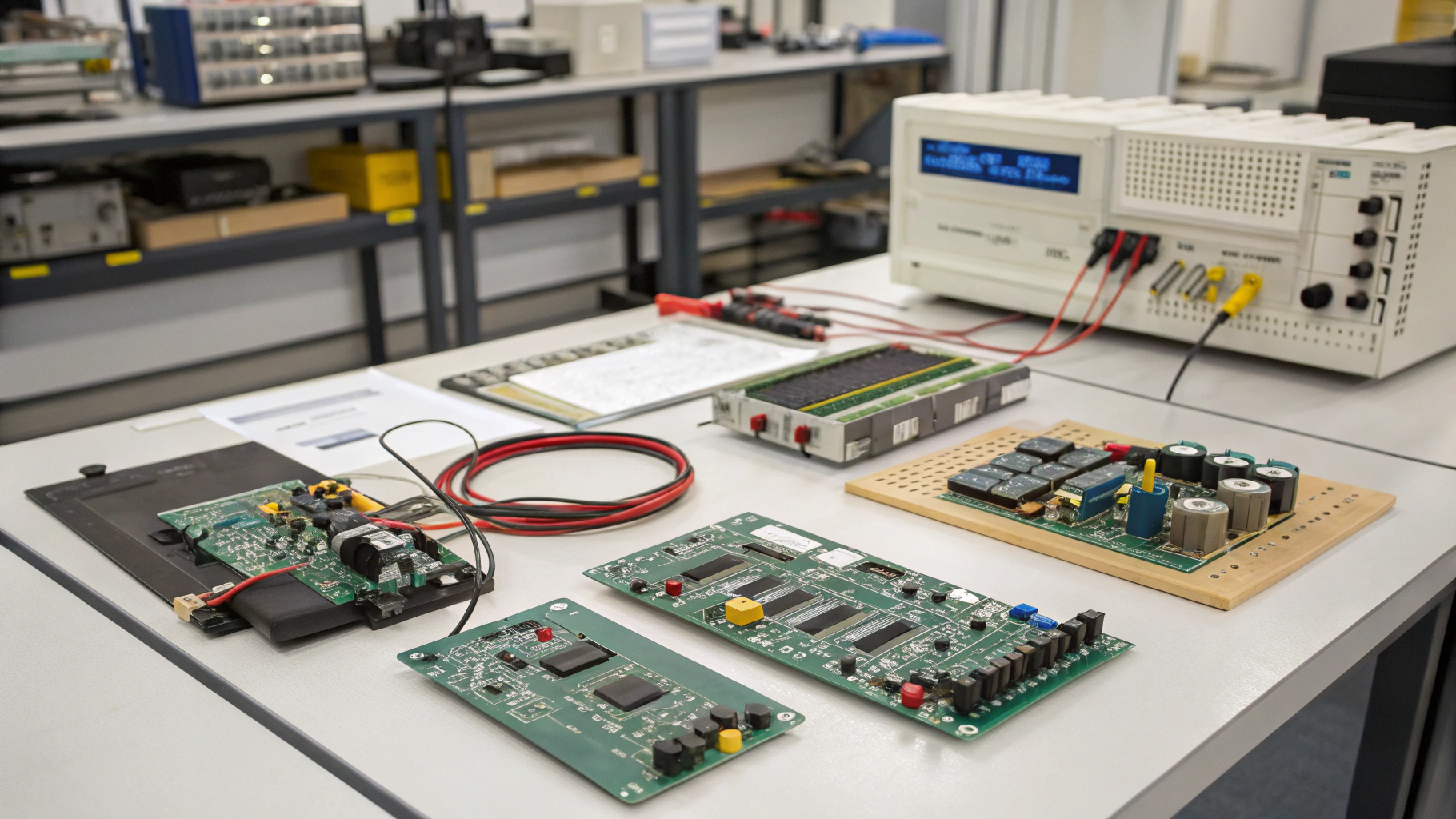

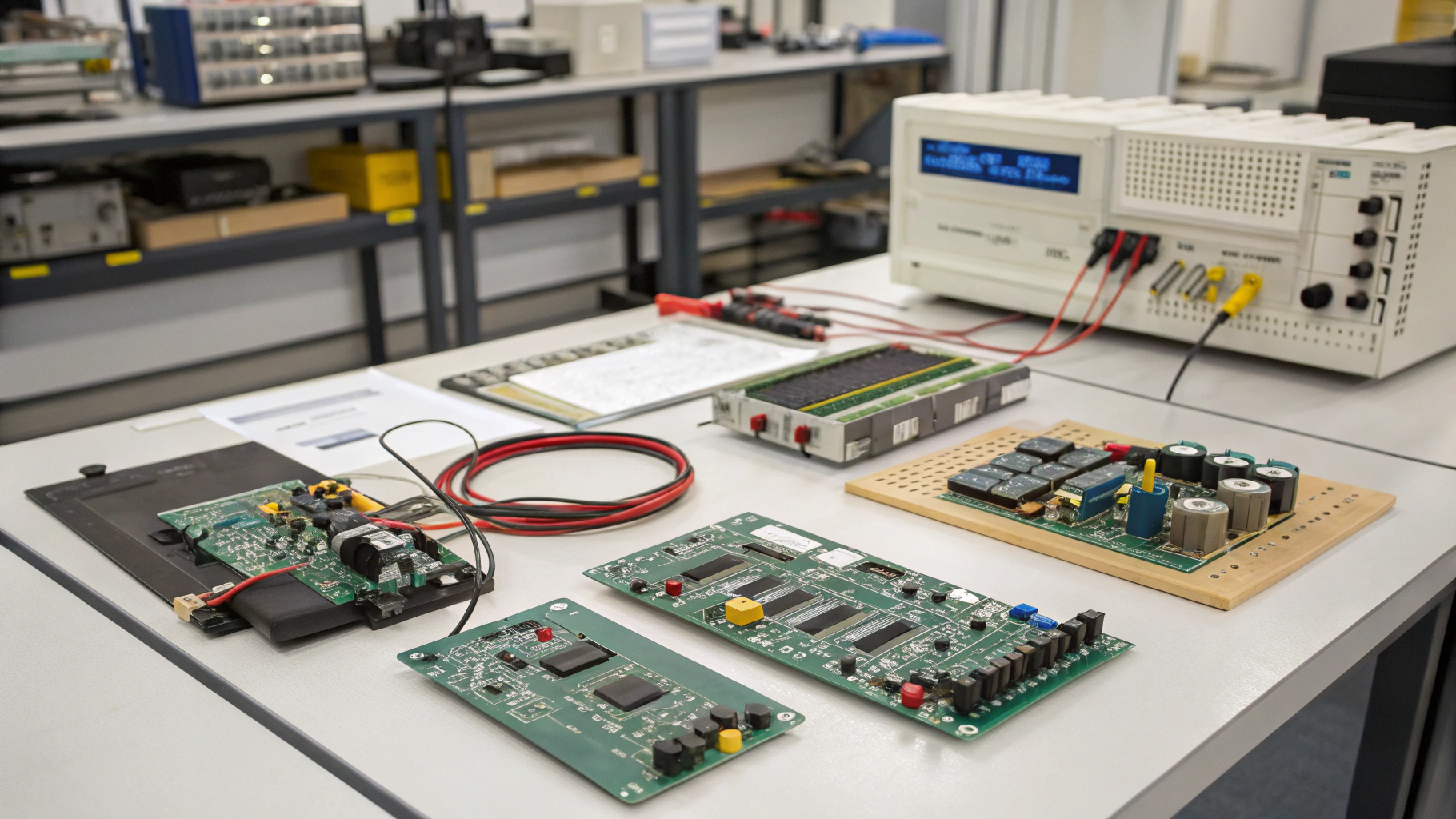

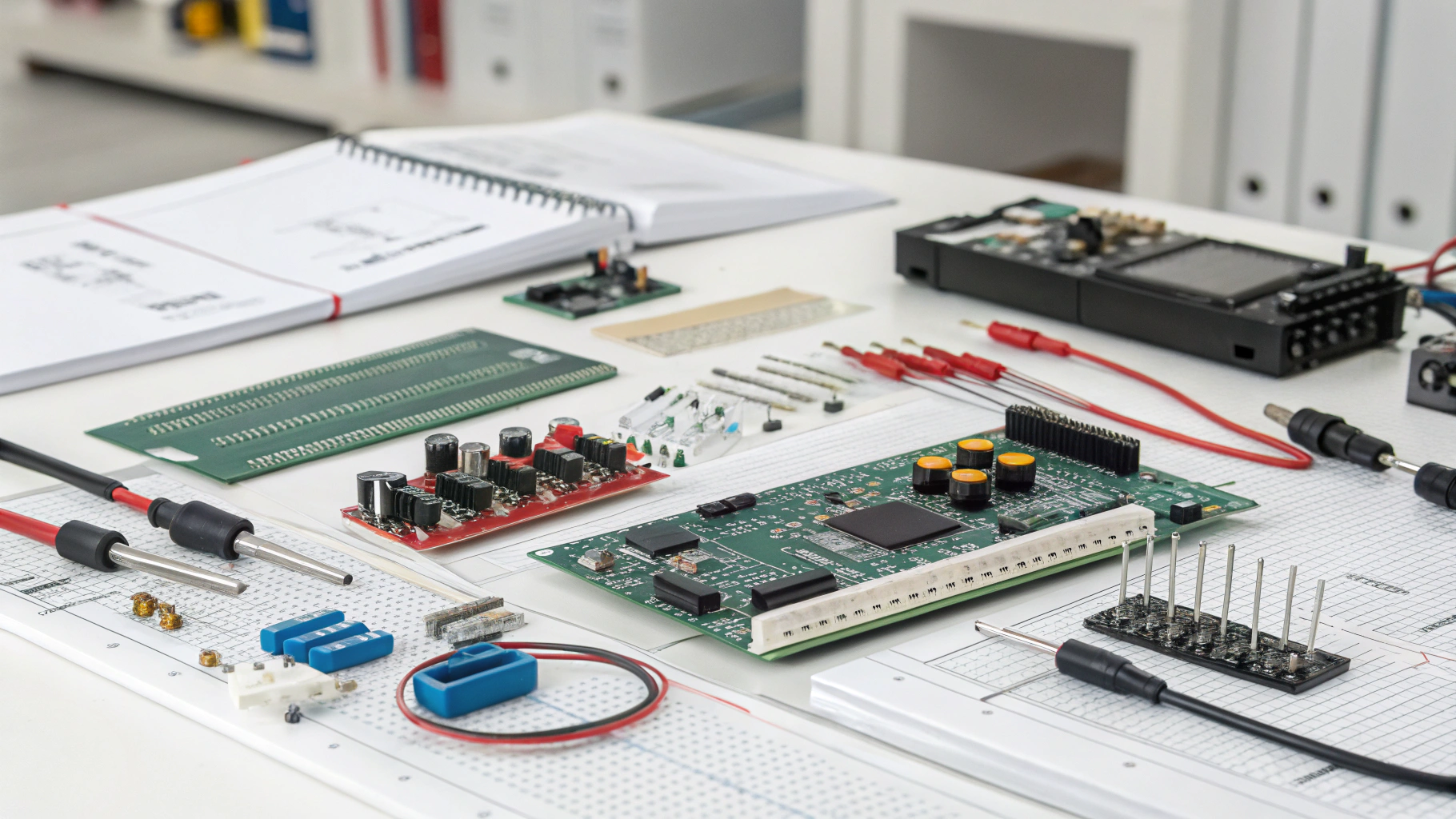

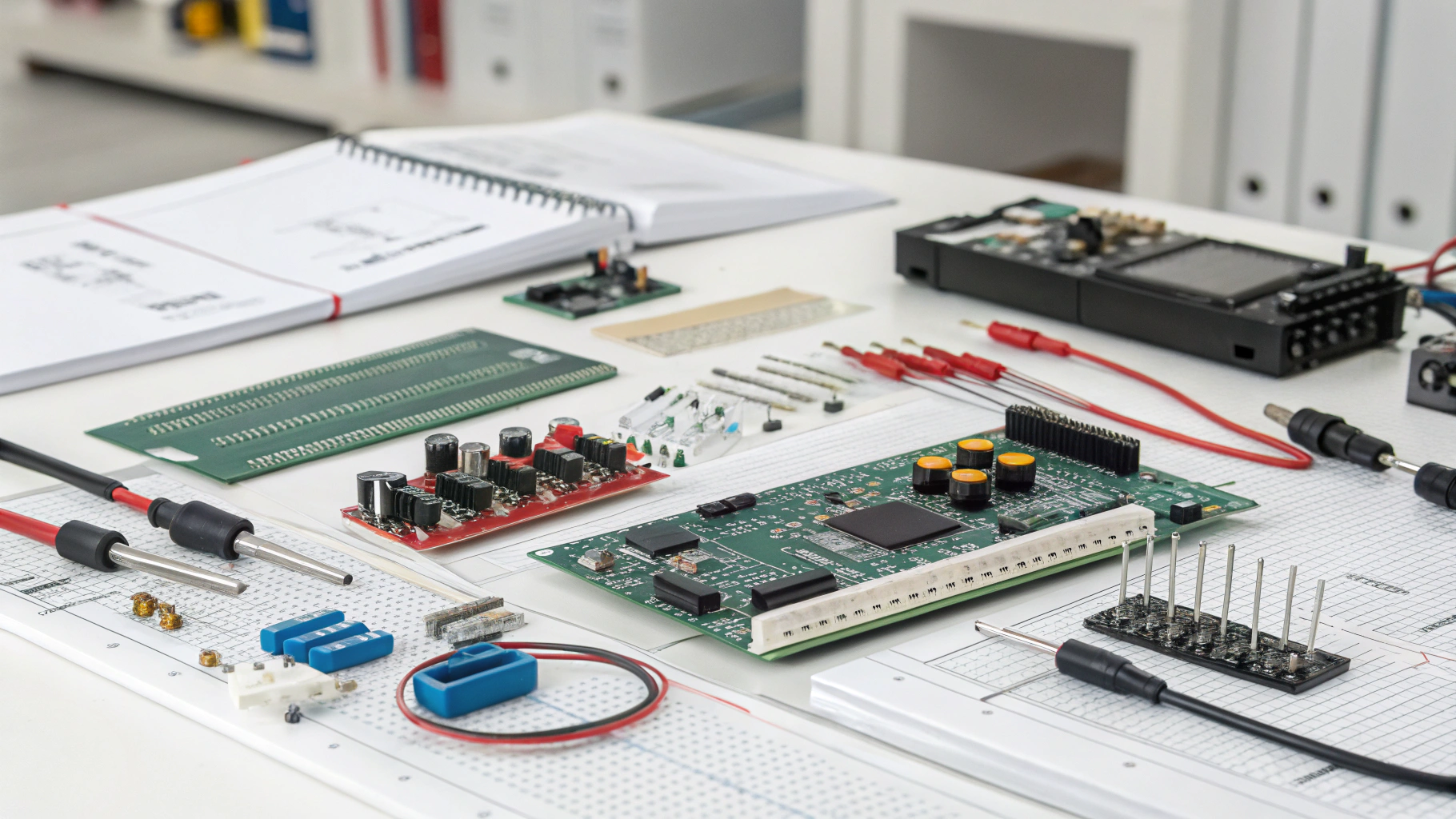

電子部品の商品マスタ一括登録は、多岐にわたる情報を効率的に管理・更新するために不可欠なプロセスです。しかし、適切な方法やツールの選定が難しいと感じる方も多いでしょう。手作業によるデータ入力の煩雑さやミスのリスクを軽減し、業務効率を大幅に向上させる一括登録の重要性に気づくことが成功への第一歩です。

この記事では、電子部品商品マスタ一括登録に関する具体的な方法やシステムの選定基準、導入時の注意点、関連法規との整合性について詳しく解説します。これにより、効率的かつ正確なデータ管理を実現し、ビジネスの競争力を高める手助けをいたします。

電子部品商品マスタ一括登録の基礎知識

まず、OCR について知りたいという方は、ぜひこちらの記事を先にご覧ください。

関連記事:Tesseract OCRの完全解説:インストールから活用事例、最新技術との比較まで

関連記事:olmOCR : PDFテキスト抽出を1/32のコストで実現!?

関連動画:【2025最近】知らなきゃ損!電子部品カタログ作業を生成AI-OCRで90%効率化する方法

電子部品商品マスタ一括登録とは

電子部品商品マスタ一括登録は、複数の電子部品に関する製品情報を一度にデータベースへ登録するプロセスを意味します。これにより、製品名、型番、仕様、価格といった詳細情報を一括で入力でき、システム上で一貫して管理されることで、業務プロセスの効率が飛躍的に向上します。例えば、膨大な部品情報が散在している環境において、各部署が統一したフォーマットでデータを取り扱うことで、後々の情報照会や更新作業において大きな時間短縮が期待できます。

また、手作業での個別入力に比べ、ミスや入力漏れのリスクが大幅に低減され、データの正確性や信頼性が向上します。統合的なシステム管理により、部品情報の追跡性が高まり、エラー発生時には迅速な原因究明と修正が可能となるため、一括登録はデジタル環境における効率化の根幹として、業界全体の競争力向上に直結する重要な手法です。現場での具体的な作業手順やシステム連携のポイント、業務改善事例を交えながら進めることで、より深い理解と実践的な運用が可能になります。

誤入力やデータの取り扱いミスで悩んでいる企業の皆様、生成AI-OCRを活用すれば、エラーのリスクを大幅に減少させ、業務のデジタル化が一気に進みます。正確な情報処理で業務効率を向上させましょう。

電子部品商品マスタ一括登録の重要性

電子部品市場は非常に多様であり、取り扱われる品目は増加の一途をたどり、各部品ごとに固有の情報が存在します。これらを一つずつ手作業で登録する場合、時間と労力が膨大になり、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーのリスクが高まります。こうした問題は、製品品質の維持やトラブル発生時の迅速な対応を妨げ、企業全体の運用効率を著しく低下させる要因となります。一括登録を導入すれば、大量の部品情報を迅速かつ正確にデジタル化することができ、各種レポートや分析、統計データとしての活用がしやすくなります。統一したデータベースは、部品間の関係性や在庫管理、コスト管理の透明性を向上させ、部署間の連携強化にも寄与します。

例えば、製造ラインで突発的なトラブルが発生した場合、全工程の記録が明確に残っていれば、エラーの発生箇所を素早く特定でき、迅速な対策が実施されるのです。したがって、電子部品商品マスタの一括登録は、業務効率とデータ精度を飛躍的に向上させるための重要な要素であり、デジタル変革時代における必須の取り組みと言えます。

電子部品商品マスタ一括登録の具体的な方法

データ形式の選定

一括登録プロセスを成功させるためには、まず適切なデータ形式を選定することが不可欠です。一般的にはCSV、Excel、XMLなどが利用されますが、各形式はシステムとの互換性や運用のしやすさという観点から評価されなければなりません。例えば、CSV形式はシンプルでデータの取り扱いが容易ですが、複雑なデータ構造が必要な場合はExcelやXML形式が適していることもあります。システムがどの形式に最も適しているか、利用現場の技術レベル、データ量、更新頻度などを考慮して検討することが重要です。

さらに、異なる部門間でのデータ連携を行う場合、標準化されたデータ形式を採用することで統一性が確保され、後続処理の自動化やエラー低減に寄与します。実際の現場では、試験的なデータ投入を実施し、システム側での問題がないか確認する作業が不可欠です。将来的なシステムアップグレードや連携先の変更に対応できるよう、拡張性も見据えたデータ形式の選定が求められます。

登録ツールの選定

次に、一括登録作業を円滑に進めるための登録ツール選定が必要です。専用のソフトウェアや既存システムに組み込まれた登録機能など、利用可能なツールは多岐に渡りますが、各ツールの機能性、操作性、カスタマイズ性を十分に比較検討する必要があります。具体的には、ユーザーインターフェースの使いやすさ、エラー検知・自動修正機能、システムとの連携の容易さが評価対象となります。

また、初期費用やランニングコスト、ベンダーのサポート体制、セキュリティ対策も詳細に検証すべきです。現場での実際の操作感や誤操作の少なさ、短時間でのデータアップロードが可能なツールが望まれます。さらに、操作マニュアルやトレーニングプログラムが充実していれば、スタッフの学習コストも削減でき、全体の運用効率が向上するでしょう。以下は登録ツールの比較表の一例です(参考):

| ツール名 | 初期費用目安 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| ツールA | 50万円〜 | 直感的な操作性、エラー自動修正機能 |

| ツールB | 100万円〜 | 高度なカスタマイズ、強力なデータ連携機能 |

登録作業の実施

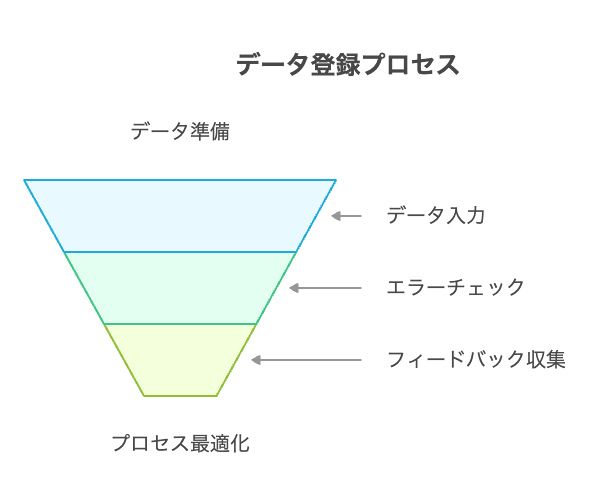

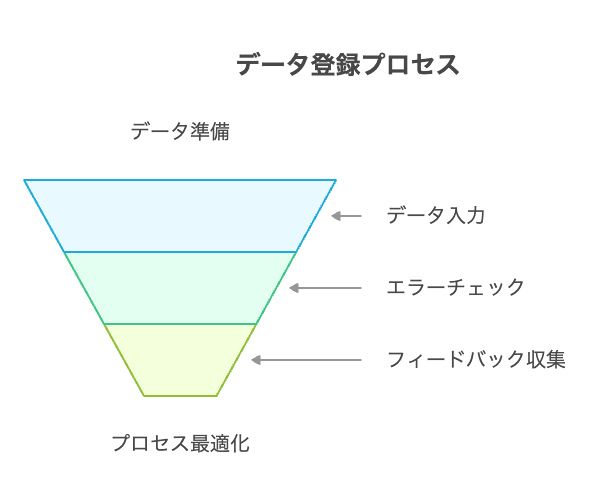

ツールの選定が完了した後、実際に登録作業へ移行します。この段階では、選定したデータ形式に沿って必要な情報を丁寧に整理し、システムへ正確に入力する準備が必要です。具体的には、各データ項目に対して統一フォーマットを適用するための前処理、エラー防止のチェックリスト作成、各部署との連携による情報の整合性確認といった取り組みが含まれます。作業中は、事前に設けたマニュアルに従い、ツールの自動化プロセスを活用してデータを取り込み、手作業による入力ミスを大幅に減少させます。登録作業完了後には、全データの正確性確認、システム上での表示チェック、エラーチェックやサンプルデータテストを実施し、後発トラブルを未然に防ぐことが重要です。作業中に得られたフィードバックをもとに、必要に応じてツールや手順の改善を図ることで、継続的な業務プロセスの最適化が進むでしょう。

電子部品商品マスタ一括登録システムの選定基準

必要な機能の明確化

システム導入に先立ち、企業が必要とする機能を明確化することが最も重要なステップです。具体的には、データの登録、検索、編集、削除、レポート出力といった基本機能に加え、今後の業務拡大に対応できる拡張性や、他システムとの連携の容易性を検討します。例えば、大規模なデータベース運用に耐え、ユーザーごとにアクセス権限が設定可能で、現実の業務フローに柔軟に対応できるかどうかが評価対象となります。現場の要望や事業戦略に基づいて各機能の必要性を洗い出し、仕様を策定することで、導入後の運用が円滑になります。また、過去の導入事例やトラブル事例を参考に、実用的かつ将来的なアップデートにも耐えるシステムを選定する判断材料としてください。

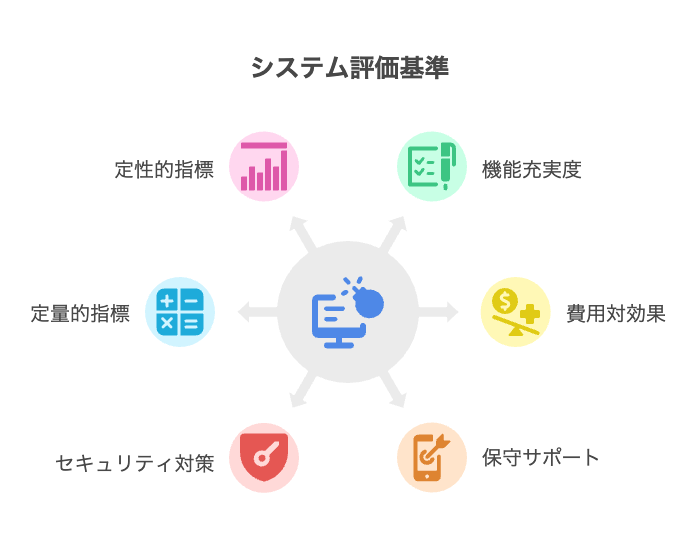

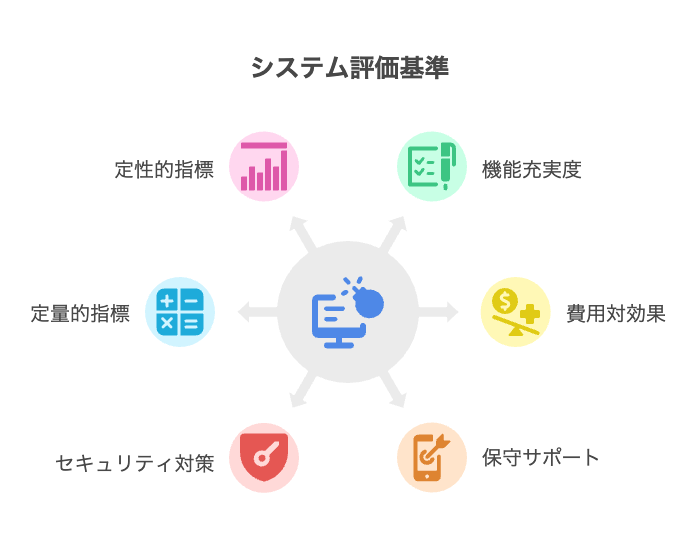

システムの比較検討

必要な機能を明確にした上で、複数のシステムを比較検討します。各システムの比較では、機能充実度、費用対効果、保守サポート体制、セキュリティ対策などが評価項目となります。定量的には、初期費用、運用コスト、対応データ量、レスポンス速度といった指標を算出し、定性的にはユーザビリティやトラブル実績も含めて総合的に比較検討することが求められます。こうして得られた比較結果は、パイロットテストや現場スタッフのフィードバックと連動しながら、最適なシステム選定の判断材料となります。

ベンダーとの連携

システム選定後は、選定したベンダーとの連携体制を確固たるものにすることが不可欠です。具体的には、導入スケジュール、データ移行計画、スタッフトレーニング、初期トラブル発生時の迅速対応策など、ベンダーとの綿密な打ち合わせとプロジェクトマネジメントが求められます。

特にカスタマイズが必要な場合や既存システムとの統合にあたっては、ベンダーが適切な技術支援を提供できるかどうかが重要な判断基準となります。各フェーズでの具体的なタスク洗い出しとスケジュールの明文化は、導入後の安定運用を支える大きな要素です。定期的なミーティングやフォローアップ体制を確立することで、システムのアップデートや予期せぬトラブルへの迅速対応が可能となり、全社的な業務効率向上に寄与します。

電子部品商品マスタ一括登録導入時の注意点

データクレンジングの重要性

システム導入前には、既存データのクレンジング作業が必須です。重複データ、不正確な情報、不要なレコードを事前に精査・除去することで、システムに取り込むデータの品質が大幅に向上します。各部署で管理される情報の統一性と整合性を高めるため、専門スタッフによるチェックや、場合によっては外部専門業者の活用も検討してください。こうした作業は、一括登録後のデータ不整合やエラー発生のリスクを未然に防ぐための重要なプロセスであり、後続の分析やレポート作成においても正確な結果をもたらし、意思決定の精度向上に大きく寄与します。

既存システムとの連携

新たに導入する一括登録システムは、既存システムと円滑に連携することが求められます。システム間のインターフェース仕様、データフォーマットの統一、通信プロトコルの整合性を確認し、各システムがシームレスに情報共有できるよう調整します。例えば、既存基幹システムと新規システム間でのデータ同期を遅延なく実現するための詳細な設計とテストを行い、二重入力の防止や情報の齟齬を未然に防止します。

運用ルールの策定

システム導入後、効率的な運用を継続するためには、明確な運用ルールの策定が必要です。運用ルールには、データの登録方法、更新や削除の手順、ユーザーごとのアクセス権限、ログ管理の方法などが含まれ、各部署が統一して運用できるガイドラインとして機能します。定期的にルールを見直し、現場のフィードバックを反映した改善を加えることで、システムの効果を最大化し、情報セキュリティの向上にも寄与します。

電子部品商品マスタと関連法規・規格の整合性

RoHS指令への対応

電子部品管理においては、RoHS指令など環境規制への対応が非常に重要です。システムにRoHS指令対応機能を組み込むことで、使用される材料が環境基準を満たしているかを自動チェックし、法令遵守の効率化が図れます。各部品の素材情報が登録され、基準遵守状況が即座に表示されるため、トラブルの早期発見と対策が容易になります。

REACH規則の遵守

化学物質に関するREACH規則への対応も重要な課題です。システム内で各電子部品に含まれる化学物質の情報を正確に管理し、登録、評価、認可、制限のプロセスを自動化することで法令遵守が担保されます。各部品の安全データシートや試験結果は一元管理され、必要に応じて迅速に証明書類が生成されます。

UL規格の適用

UL規格は電子部品の安全性を確保するための重要な国際規格です。各部品がUL規格に準拠しているかを、試験結果や検証データでシステム上に整理し、必要に応じ自動警告を発する仕組みは、品質保証の面で非常に有効です。これにより、製品の安全性向上と市場競争力強化が実現されます。

EBRシステムの選定と導入

Azumuta

Azumutaはデータ整合性とプロセス最適化に重点を置いたEBRシステムです。医薬品製造において、原材料の組成から製造後の清掃チェックリストに至る全工程を詳細に追跡できるため、法令遵守と品質保証が強化されます。システムは21 CFR Part 11など国際規制に対応し、電子署名機能を通じて信頼性の高い文書管理が実現されます。

Greenlight Guru

Greenlight Guruは医療機器業界向けに設計されたeQMSプラットフォームで、EBRからデバイス履歴レコードまで広範な文書管理をサポートします。システムはFDA 21 CFR Part 11およびPart 820に準拠しており、承認プロセス、検査レポート、各工程間のデータ連携を自動化し、運用効率とコンプライアンスを実現します。

Arena QMS

Arena QMSは品質記録と製品設計の統合を実現するソフトウェアソリューションとして、製品開発から製造プロセス全体にわたるトレーサビリティを確保します。品質関連ドキュメントを製品設計に直接紐付けることで、一貫した品質管理と再発防止が容易となり、運用効率が向上します。

MasterControl

MasterControlは、FDAのcGMPおよびEU GMPに準拠したEBRソリューションです。各製造プロセスのデータ追跡と管理を徹底し、紙ベースの記録からの移行によりエラーリスクを大幅に削減します。分散した製造拠点の情報を一元管理し、リアルタイムな情報共有を実現することで、迅速な問題解決と運用効率向上に寄与します。

BatchLine

BatchLineは、医薬品、バイオテクノロジー、医療機器など多岐にわたる業界に最適化されたEBRシステムです。製造プロセス、マスターバッチレコード作成、デジタル作業指示の提供を通じ、全工程のデジタル化を実現し、リアルタイムなデータ共有と解析機能により、意思決定や迅速な対応をサポートします。

EBRシステム導入の具体的なメリット

- 正確性と一貫性:デジタル入力により、手動入力によるヒューマンエラーが大幅に減少し、全社的なデータの一貫性が保たれます。更新や製造記録の管理がスムーズになり、エラー発生時にも迅速な修正が可能です。

- リアルタイム監視:EBRシステムにより、生産プロセスをリアルタイムで監視でき、突発的なトラブルや工程上の遅延に即座に対応できます。

- アクセスの容易さ:デジタルデータが一元管理され、どこからでも情報にアクセスでき、柔軟な作業や迅速な意思決定が実現します。

- セキュリティの強化:データは暗号化など先進的なセキュリティ対策で保護され、機密情報の漏洩リスクを最小限に抑えます。

- 監査の合理化:システム上の記録は容易に検索・並べ替えが可能で、監査時に必要な情報を速やかに提示できます。

EBRシステムの重要性

規制遵守の強化

EBRシステムは、EU等が定める厳格な製造基準に対応するため、各工程の記録を自動的にデジタル保存し、透明性の高い証跡を提供します。これにより、内部監査や外部検査への迅速な情報提供が可能となり、法令遵守が徹底され、企業の信頼性が向上します。

EBRシステムは、製造記録をデジタル保存し、法令遵守の管理を徹底するために重要です。しかし、膨大なデータの管理や保存作業には手間がかかります。

生成AI-OCRサービスを導入すれば、記録を自動的に抽出・整理し、作業の効率化と透明性の向上が実現できます。業務のデジタル化を進め、監査や検査にも迅速に対応できるようになります。

運用効率の向上

自動入力機能やリアルタイム監視機能の導入により、従来の手作業による煩雑なデータ管理が大幅に効率化されます。これにより、製造サイクルの短縮やリードタイムの削減が可能となり、さらにスタッフがより高度で付加価値の高い業務へとシフトすることが実現します。

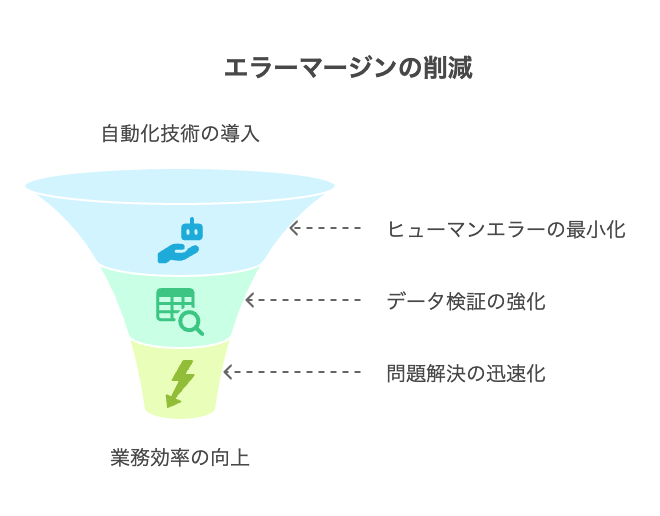

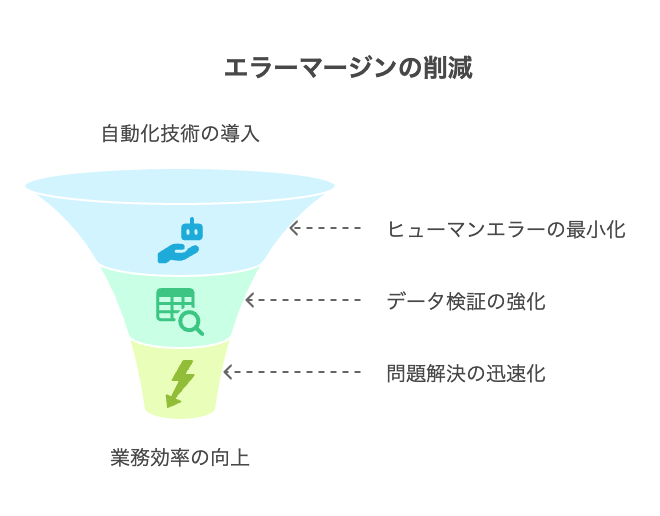

エラーマージンの削減

EBRシステムにおける自動化技術と高度なデータ検証プロセスを導入することで、ヒューマンエラーを最小限に抑え、製品品質の向上を実現します。また、迅速かつ効率的な問題解決を可能にし、全体的な業務プロセスの効率性を大幅に向上させます。

費用対効果の向上

初期投資は必要ですが、長期的には業務効率化による工数削減、品質問題の減少、リコールリスク低減など、トータルコストの削減につながります。具体的な効果としては、エラー削減率が30%以上、登録件数の上限が数十万件に対応可能です。

持続可能性の促進

紙媒体を廃止してペーパーレス化を進めることで、環境負荷の軽減が可能になります。また、保管スペースの削減や紙資源の節約といった効率化が図れるだけでなく、デジタルデータをクラウドに保存することで災害時の安全対策にも寄与します。

データ分析の強化

高度な解析機能を活用することで、各工程におけるボトルネックや効率改善のポイントを定量的に明確化できます。また、リアルタイムモニタリングや過去データの傾向分析を通じて、戦略的な意思決定を支援するための価値ある情報を迅速に取得することが可能です。

競争力の向上

正確なデータ管理と透明性の高い業務プロセスは、顧客満足度の向上やブランドイメージの強化に大きく貢献します。それに加え、部門間の連携をよりスムーズにし、迅速な市場対応を可能にすることで、企業全体の競争力を高めます。さらに、これらの取り組みは、グローバルな競争環境において他社に対する優位性を確立し、持続的な成長と成功を実現する基盤となります。

改善されたリコール管理

万が一製品に不具合が発生した場合、バッチ番号やシリアル番号の詳細なトレーサビリティ機能により、影響を受けた製品を迅速に特定し、速やかなリコール措置を実施することが可能となります。自動生成される詳細なレポートは、内部品質管理および外部監査への迅速な情報提供に役立ちます。

製薬業界におけるEBRの活用

トレーサビリティの向上による品質とコンプライアンスの確保

製薬業界では、患者の安全と健康が最優先とされ、原材料の調達から最終製品出荷まで、全工程で厳密なトレーサビリティが求められます。EBRシステムは、各工程の詳細な記録を保持することで、製造過程での異常の早期発見や原因追及を可能とし、GMP等の規制にも対応しながら、高い品質保証を実現します。

運用の合理化と共同作業の強化

EBRシステム導入により、バッチリリースの迅速化が実現し、検証プロセスがスピードアップされ、医薬品の迅速な提供体制が整います。また、グローバルな共同研究開発体制において、全世界のチームが同一のデジタルプラットフォームを共有することで、地域間の障壁を超えた円滑な情報共有と連携が促進されます。

ブランドイメージとリスク管理の強化

詳細な記録管理と透明性の高いEBRシステムは、製薬企業のブランドイメージ向上に寄与するとともに、リスク管理面でも大きなメリットを提供します。システムによって蓄積されたデータは、定期的な品質分析や市場フィードバックと連携し、潜在的な問題の早期発見と改善策の提案に役立ち、消費者や規制当局からの信頼を維持します。

まとめ

本記事では、電子部品商品マスタ一括登録の基礎から具体的な方法、システム選定のポイント、導入時の注意点、関連法規・規格との整合性に至るまで、詳細に解説しました。各プロセスにおいては、適切なデータ形式の選定、登録ツールの比較検討、データクレンジングおよび既存システムとの円滑な連携が業務効率向上および信頼性の確保の鍵となります。

さらに、法規制や各種国際規格(RoHS指令、REACH規則、UL規格)への対応が、企業のブランドイメージと市場競争力を左右します。生成AIエンジニア向けには、システム連携のAPI仕様や具体的なデータベース設計、サンプルコードの活用など、技術的な詳細検討が今後の実装において重要な要素となります。これらの取り組みにより、電子部品の管理体制は一層高度化し、グローバル市場における競争優位性の確保と持続可能な業務運用が実現可能となります。