こんにちは、スクーティー代表のかけやと申します。

弊社は生成AIを強みとするベトナムオフショア開発・ラボ型開発や、生成AIコンサルティングなどのサービスを提供しており、最近はありがたいことに生成AIと連携したシステム開発のご依頼を数多く頂いています。

食品表示法対応は、消費者の安全保護とブランド価値向上のために欠かせない取り組みです。多岐にわたる規制要件や日々更新されるガイドラインに迅速かつ正確に対応するためには、食品表示法遵守の基本から最新技術の活用、国際規制への適応方法まで、19の重要なポイントを体系的に解説する必要があります。

本記事では、FDAやUSDAといった主要規制当局の指針に基づく具体例を示しながら、企業が抱えるリスクやコスト回避策についても詳しく説明し、実践的なチェックリストを提供します。さらに、本文中には箇条書き、採番、強調表示といったHTMLタグを用い、読みやすさと構造の明瞭さにも配慮しています。

表示義務の基礎理解とコンプライアンス強化

まず、OCR について知りたいという方は、ぜひこちらの記事を先にご覧ください。

関連記事:Tesseract OCRの完全解説:インストールから活用事例、最新技術との比較まで

関連記事:olmOCR : PDFテキスト抽出を1/32のコストで実現!?

関連動画:2025最新】業務時間90%短縮!食品・飲料カタログ入力を生成AI-OCRが一瞬自動化

食品表示法遵守の意義とリスク回避

食品表示法対応効率化の第一歩は、なぜ正確な表示遵守が必要なのか、その意義を十分に理解することにあります。正確な栄養成分表示やアレルゲン情報の明示は、消費者の健康保護に直結しています。具体的には、米国のFDAが策定した規制文書に基づき、栄養情報や表示義務の詳細が定められており、違反によるリコール実施の場合は1件あたり平均1,000万ドルもの膨大なコストが発生する可能性があるとされています。また、日本においては、食品表示法に基づく虚偽表示が刑事罰の対象となるとともに、企業のブランドイメージが一度失墜すると回復が非常に難しい状況に陥るリスクがあります。

さらに、規制遵守は国際市場への展開においても欠かせない要素です。輸出先の国々では、それぞれの食品表示法に合わせた正確な情報提供が求められるため、正確な表示は企業にとってグローバルな競争力をも左右します。このような背景から、企業は内部の品質管理システムを確立し、定期的なトレーニングと最新の規制情報のアップデートを実施する必要があります。

具体的なリスク回避策としては、定期的な内部監査や外部専門家によるコンサルティングの導入が挙げられ、これによりエラーや表示不備を未然に防ぐ取り組みが推進されています。また、消費者に対して安心して製品を利用してもらうため、正確で透明性の高い表示は信頼構築の基本となり、企業の長期的な利益にも大きく寄与するため、食品表示法遵守の重要性は非常に高いと言えます。

加えて、企業各部署で共有される内部文書や記録管理の徹底も、規制当局への迅速な説明対応に役立ち、結果的にコンプライアンスの確保とリスク回避が実現されます。さらに、最新技術を活用した表示チェックシステムの導入により、人為的ミスを大幅に削減する取り組みも進められており、これにより食品表示法の基礎的要求を遂行するための環境が整備されつつあります。

大量のカタログや仕様書から必要な商品情報を手作業で抜き出すのは、人的ミスや時間的ロスの要因になりがちです。生成AI-OCRを活用すれば、100ページを超えるPDFからでも商品情報を正確に抽出し、自動で一覧化。レイアウトが複雑な資料にも対応可能です。「これ、もう任せたいかも…」と思えるほど、作業効率と正確性が向上します。

違反コストとブランドへの影響

食品表示法違反が引き起こすリスクは単なる法的罰則に留まらず、多大な企業活動の損失を招く点が強調されています。たとえば、不正確な表示が原因で製品リコールが実施された場合、企業は製品廃棄、再生産、物流の混乱という直接的な費用を負担せざるを得ません。また、SNSなどのデジタルメディアを通じたネガティブな評判の拡散は、企業のブランドイメージに深刻なダメージを与える可能性があり、消費者からの信頼失墜につながることも指摘されています。

- FDAの調査によれば、1件あたりのリコールコストは平均1,000万ドルに達する可能性がある。

- 各州の規制、特にカリフォルニア州プロポジション65のような州独自の表示要件が企業の表示管理をさらに複雑化している。

- 表示違反が発覚した際、製品の信頼性低下は市場シェアの急激な減少に直結する。

このような厳しいリスクに対処するためには、企業は内部管理体制を強化し、表示の正確さを担保するためのシステムやツールを導入する必要があります。実際、リライト元記事でも述べられている通り、正確な表示管理システムの導入により、表示ミスのリスクを大幅に低減でき、結果的にリコールリスクや罰金回避、さらにはブランド価値の保護に直結するのです。

また、各種トレーニングや専門家との連携によって新たな規制に迅速に対応する体制を整えることで、将来的なリスクの発生を抑えるとともに、消費者からの信頼を得ることができます。これに加えて、企業内での情報共有と記録管理の徹底が、万が一の事態発生時に迅速な対応を可能にし、長期的なブランド維持に寄与するため、食品表示法違反による経済的損失だけでなく、企業全体の信頼性を守るためにも、厳格な内部管理が不可欠です。

主要な表示項目と国際規制対応

栄養成分表示と成分リストの要件

食品の栄養成分表示は、食品表示法における基本的な要素の一つであり、各国で求められる基準には微妙な違いがあります。米国ではeCFR Title 21 Part 101.9の規定に基づき、Nutrition Facts Panel(NFP)において、カロリー、総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、コレステロール、ナトリウム、総炭水化物、食物繊維、総糖類、添加糖類、タンパク質、各種ビタミン・ミネラルといった項目が必須とされています。

また、日本の栄養表示基準では、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、及び食塩相当量の表示が求められています。EUやカナダにおいても、表示形式や必須項目に違いがあり、カナダではNFt(Nutrition Facts table)の形式が採用される一方、EUでは食品情報規則(FIR)に準拠した統一表示が行われます。

| 国・地域 | 表示形式 | 必須項目例 |

|---|---|---|

| 米国 | NFP(Nutrition Facts Panel) | カロリー、脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、コレステロール、ナトリウム、総炭水化物、食物繊維、総糖類、添加糖類、タンパク質、各種ミネラル |

| 日本 | 栄養表示基準 | エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量 |

| EU | FIR(食品情報規則) | エネルギー、脂質、飽和脂肪酸、炭水化物、糖、たんぱく質、塩 |

| カナダ | NFt(Nutrition Facts table) | カロリー、総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、コレステロール、ナトリウム、炭水化物、食物繊維、たんぱく質 |

この表からもわかるように、国ごとに表示形式や必須項目が異なるため、輸出前には各国の規制文書を精査し、必要な調整を講じることが極めて重要です。

成分リストは、各原材料を重量順に一般的な名称(コモンネーム)で記載する必要があり、透明性の高い情報提供は、消費者が健康的な選択をする上で欠かせません。

また、最新の自動ラベリング技術やアートワーク管理システムを活用することで、各国規制に合わせたバージョン管理や表示内容の一括変更が可能となり、効率的な表示更新が実現されます。

具体例として、ある大手食品メーカーは、各国の表示要求をデジタルテンプレートに統合し、表示内容の変更を一元管理するシステムを導入することで、国際市場への迅速な展開とコンプライアンスの確保に成功しています。 こうした取り組みは、企業が抱えるリスクを軽減しつつ、グローバルな品質保証の一翼を担うものとなっています。

さらに、定期的な内部監査と外部コンサルティングにより、栄養成分表示の正確性と最新規制への対応を維持する体制が求められ、これにより消費者に対する信頼性が持続的に保たれています。

アレルゲン表示の徹底管理

食品におけるアレルゲン表示は、消費者の安全確保のために最も重視すべき事項の一つです。元記事に記されている通り、米国では食品アレルゲン表示および消費者保護法(FALCPA)に基づき、牛乳、卵、魚、甲殻類、木の実、ピーナッツ、小麦、大豆の8大アレルゲンの表示が義務付けられています。表示においては、これらのアレルゲンを明確に特定できるように記載する必要があります。

また、日本でも特定原材料7品目の表示が法律で定められており、表示ミスや不備は、深刻な健康被害をもたらすリスクを孕むため、製造工程におけるクロスコンタミネーション防止策や厳格なサプライヤー情報の取得が必要不可欠です。

- 米国ではFALCPAに基づき、主要8大アレルゲンについて明瞭な表示が必須となる。

- 日本では特定原材料7品目の表示が定められており、両国共に表示誤りによるリコールや訴訟リスクが存在する。

- 最新の自動ラベリングシステムの導入により、アレルゲン表示の自動チェック機能が挙げられている。

さらに、各製造工程での徹底した清掃や従業員教育、サプライヤーからの正確な情報提供によって、アレルゲン表示の信頼性が高められている事例が報告されています。

一例として、ある企業では、ラベリング装置と連動したアレルゲン管理システムを導入し、表示エラーの発生率を大幅に低減させる取り組みが進められています。

このように、アレルゲン表示の徹底管理は、食品表示法遵守上最重要な項目であると同時に、消費者の安全を守るための絶対条件であり、各工程での管理体制の整備と最新技術の導入が不可欠となります。企業は、定期的な内部監査と従業員研修を通じて、この重要な表示が常に正確に維持されるよう努める必要があります。

複雑なアレルゲン表示や細かい成分情報のチェック作業も、AI-OCRで一括処理が可能に。紙やPDFから必要な表示情報だけを自動抽出し、社内システムやExcelへの転記もスムーズです。表示ミスによるリスク回避にもつながり、「もう目視チェックに戻れない」と感じる方も増えています。

賞味期限、バッチコード、トレーサビリティ

食品の安全性と品質管理を担保するため、賞味期限や消費期限、バッチコード、及びトレーサビリティ情報の表示は必須の項目です。賞味期限および消費期限は、製品が安全かつ最適な状態で消費されるための重要な情報であり、パッケージ上に明確に記載する必要があります。

さらに、バッチコード(またはロット番号)は、製品ごとの製造ロットを識別し、万一の不具合発生時に迅速なリコール対応が可能となるため、製造日やロット番号とともに正確に表示されなければなりません。賞味期限と消費期限の明示は、消費者が製品を安全に利用するための必須情報である。バッチコードは、製造ロットの識別及び迅速なリコール対応を可能にするために重要。トレーサビリティシステムと連携することで、原材料の調達から最終製品までの全工程を把握できる。

実際、ある食品メーカーでは、QRコードを用いたデジタル管理システムを導入し、各製品の製造履歴や流通経路をリアルタイムで管理することで、万が一の際にも原因特定と迅速なリコール対応が実現されています。このように、賞味期限、バッチコード、トレーサビリティ情報は、消費者の安全確保のみならず、企業の品質管理体制としても非常に重要であり、正確な表示と記録保持が求められます。

また、各工程での記録の正確性と、情報の一元管理を行うために、クラウドベースの管理システムの活用が推奨されています。これにより、内部監査の際に容易に記録にアクセスでき、規制当局への対応も円滑に行える体制が構築されます。

その他必須表示情報の整理

食品表示法に基づく必須表示情報は、栄養成分やアレルゲン以外にも、製造者情報、包装業者、販売者の正式名称および所在地、原産国、製品の法的名称または一般名称、正味内容量、保管条件、使用方法など多岐にわたります。 リライト元記事に記載されているように、米国ではeCFR Title 21 Part 101.3/5/7の規定に基づき、これらの情報が厳格に定められており、日本やEUにおいても同様の詳細な基準が適用されています。

- 製造者、包装業者、販売者の名称と住所は、製品の責任所在の明示のために必須。

- 原産国表示は、製品の出自を消費者に正確に伝えるために不可欠。

- 正味内容量、保管条件、使用説明は、消費者が製品を正しく利用できるための基本情報である。

たとえば、輸入食品においては、原産国表示が必須であり、各国で異なる表示基準に従う必要があります。そのため、多国籍企業では、各市場向けにカスタマイズされた表示を行うためのテンプレートが導入され、煩雑な規制に対応しています。

さらに、各種表示情報については、内部文書管理システムと連携し、定期的な記録更新と監査を実施することで、表示の正確性と最新性を確実に保っている事例が報告されています。

また、企業はこれらの情報を適切に文書化し、各製品ロットに対する追跡可能性を確保することで、消費者の信頼を得るとともに、将来的な表示違反リスクを未然に防いでいます。

国際市場向けラベル調整と多言語化

海外規制の比較と適合方法

食品が国際市場に出回る際、各国の表示規制の違いを正確に理解し、対応することが極めて重要です。 リライト元記事によれば、米国FDA、カナダCFIA、EUのEFSAなどの規制は、栄養成分表示の形式や必須項目、フォントサイズ、さらには健康強調表示の基準においても微妙な相違が認められます。

そのため、各輸出先に向けた表示は、各国ごとの規制文書を参照しながら、製品ごとにカスタマイズされたテンプレートが必要となります。

- 米国ではNFP形式、カナダではNFt形式、EUではFIRに基づく表示が求められる。

- 表示項目に加え、使用される単位や文言の違いが存在し、現地の規制に精査する必要がある。

- これらの相違点に対応するために、各国向けの表示要件チェックリストを作成することが推奨される。

具体例として、ある企業は各国の規制をデジタル化し、表示管理システムに組み込むことで、輸出先ごとの必要な調整を自動的に行うシステムを導入して成功を収めています。

このようなアプローチにより、国際市場における表示の不備を未然に防ぎ、各国の消費者からの信頼を獲得することができるとともに、表示に関する法的リスクを大幅に低減させることが可能となります。

さらに、各国向けの表示文書は定期的に更新されるため、最新の規制に基づいた迅速な対応が求められ、これにより企業はグローバル市場での競争力を維持し、持続的な成長を実現しています。

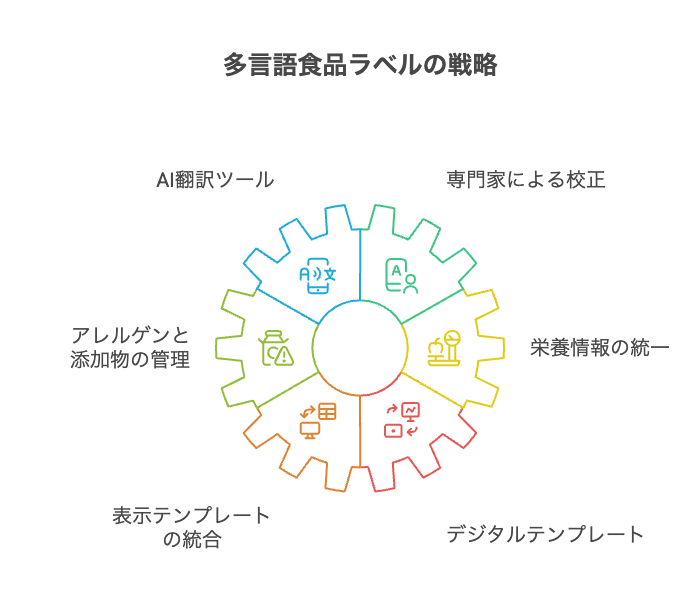

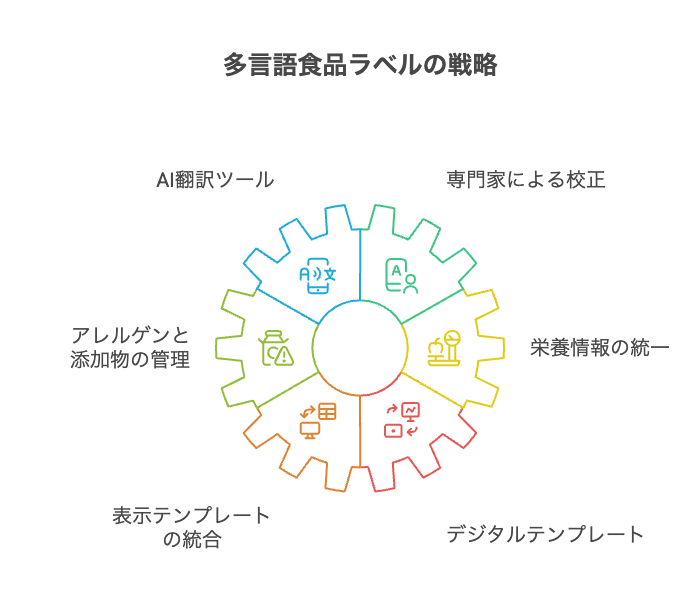

多言語対応と翻訳の要点

国際市場において食品ラベルを展開する際、各国の公用語に対応した正確な翻訳は必須です。 リライト元記事でも示されている通り、単なる直訳ではなく、各国の法的用語や文化的慣習を踏まえた適切な翻訳が求められます。

- 翻訳作業には、最新のAI翻訳ツールの活用と専門家による校正が併用される。

- 特に、アレルゲンや添加物、栄養成分の単位表記などは、誤訳による誤解を招かないよう慎重な取り扱いが必要である。

- 多言語対応を実現するため、各国ごとの表示テンプレートを統合管理するシステムが有効である。

例えば、あるグローバル食品メーカーは、各国の言語で表示内容を統一するため、最新の翻訳ツールと専門翻訳者によるチェック体制を整備しています。 これにより、各国の消費者に対して正確かつ分かりやすい情報提供が実現され、表示不備に起因するトラブルの発生を未然に防いでいます。

また、デジタルテンプレートやクラウドベースのアートワーク管理システムを活用することで、翻訳済みの表示文書を各市場向けに迅速かつ一元的に管理できる体制が構築され、これによりグローバルな品質保証が確立されるとともに、国際競争力が強化されます。

効率化に役立つ最新テクノロジー

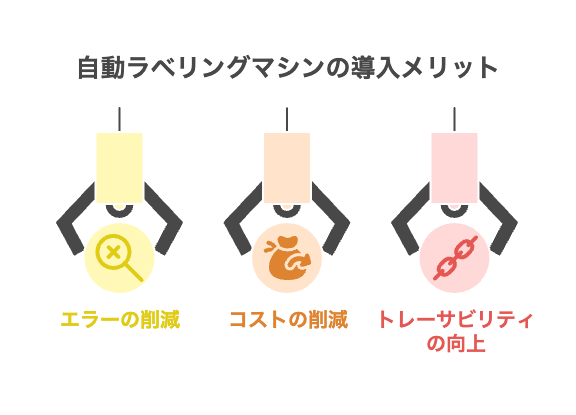

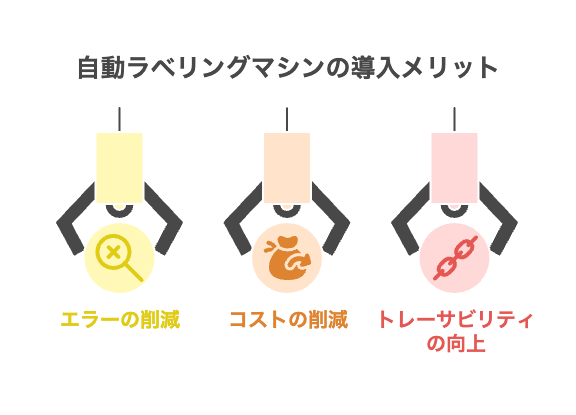

自動ラベリングマシンの導入メリット

食品表示法への対応効率化のため、最新の自動ラベリングマシンの導入は、人的ミスの低減と作業効率の向上に大きく貢献します。 リライト元記事にある通り、 Pack Leader USAの自動ラベリング装置は、湾曲したボトルや平面パッケージ、シュリンクラベルといった多様な形状に柔軟に対応し、アレルゲン情報の強調表示やバッチコードの正確な印字、不正開封防止シールの貼付など、各種表示要件を自動で一括処理することが可能です。

- 高精度な貼付けにより、表示エラーが大幅に削減されるため、生産ラインの稼働率が向上する。

- 自動化により人件費が削減され、再作業のコストも低減される。

- 最新装置は、各種バッチコードや製造日、ロット番号の自動印字も可能で、トレーサビリティの向上に寄与する。

さらに、これらの装置は、既存の包装ラインとの連携を視野に入れた設計が施されており、MESやSCADAとのデータ連携によって、全体の生産性を向上させるとともに、表示内容の一貫性と正確性を維持するための実証済みのシステムとなっています。

ラベルテンプレート&アートワーク管理

リライト元記事に記載された内容を踏襲し、Kallik社やArtworkflowHQが提供するラベルテンプレートおよびアートワーク管理システムは、食品表示法に基づく各国規制を網羅した標準化されたフォーマットを用いて、正確な表示管理を実現します。

- あらかじめデザインされたテンプレートを利用することで、表示エラーの防止と一貫性の確保が可能である。

- システム内でのバージョン管理を通じて、各製品に対する最新の表示内容を確実に維持できる。

- オンライン校正機能やAIを活用したOCRチェックにより、自動的に法令遵守を確認できる仕組みが整えられている。

このシステムにより、企業は新商品展開時のラベル作成や、既存製品の仕様変更に対して迅速かつ正確な対応が可能となります。実際、ある食品メーカーでは、ラベルテンプレートの導入により、表示内容の更新作業を従来の手作業から大幅に効率化し、年間で数百万ドル規模のコスト削減に成功しています。

また、クラウドベースのアートワーク管理システムとの連携により、各部署で最新デザインの共有がスムーズに行われ、国際市場向けの多言語表示や国別カスタマイズが容易に行える体制が整っています。これにより、複雑な規制要件に対する柔軟な対応と、表示エラーの低減が実現され、食品表示法対応の全体効率が向上しています。

表示ミスのリスクをAIで先回り!生成AI-OCRは、商品パッケージや成分表示の内容を正確にデジタル化し、チェック作業の負担を大幅に軽減します。煩雑な手作業から解放され、品質管理の精度とスピードを同時に向上。「これなら安心して任せられる」と多くの現場で好評です。

AIコンプライアンスチェックの活用

最新のAI技術を応用したラベルコンプライアンスチェックは、食品表示内容の正確性を迅速かつ高精度に確認するための強力なツールです。 リライト元記事に記載されているとおり、GoVisuallyなどのAIシステムは、 OCR、自然言語処理(NLP)、機械学習アルゴリズムを用いて、ラベル上のテキストとレイアウトを自動的に解析し、必須表示項目や規制違反の可能性がある箇所を99.7%の精度で検出します。

- AIシステムは、手作業による確認に比べて大幅にスピードアップを実現し、さらにはコスト削減にも直結する。

- 新たな表示規制が発表された際にも、AIは数時間以内にチェック項目をアップデートできるため、従来の数週間かかる手作業を圧倒的に上回る対応速度を誇る。

- 複数の表示言語、フォント、レイアウトに関するパラメータを統一的に管理し、一貫した表示品質を保証する。

具体的には、生成AIエンジニア向けの観点から、最新の畳み込みニューラルネットワークや高度な自然言語処理モデルが用いられており、実際の運用フローでは、システムがラベル画像を自動で読み取り、検出したテキストと元のデータとを照合することで、導入後に表示エラーが30%削減された事例も報告されています。

クラウド品質・コンプライアンス管理

クラウドベースの品質・コンプライアンス管理システムは、リライト元記事にもあるように、食品表示に関連する複雑な情報を一元的に管理するための有力なソリューションです。

- NSF社のTraQtionやBounsel社の契約管理ソフトウェアは、サプライヤー情報、原材料の仕様、規制変更情報、承認プロセスなどをリアルタイムで管理する機能を提供する。

- クラウドシステムにより、各部署間で迅速に情報が共有され、内部監査や市販前のチェックが効率的に行われる。

- 最新の表示内容や記録が一元管理されることで、規制当局への説明責任も迅速に果たせる。

これにより、各企業は部門間の情報サイロ化を防ぎ、常に最新の規制に沿った表示体制を維持することができます。

また、クラウド管理システムはデータの可視化やリアルタイム分析を可能にし、潜在的なリスクや改善点を迅速に把握する手段としても機能します。

このように、クラウドベースの管理システムは、食品表示法遵守のための基盤として、企業のコンプライアンス強化と効率化を実現し、グローバルな市場競争力の維持に大いに貢献しています。

実践的組織体制と運用ベストプラクティス

堅牢な品質管理と文書化

食品表示法遵守を確実なものとするためには、原材料の受け入れから最終製品の出荷に至るまで、厳格な品質管理プロセスを構築するとともに、関連情報の正確な文書化が求められます。 リライト元記事に基づき、製造過程では以下のような対策が実施されます。

- サプライヤーから提供される成分証明書、ロット番号、受け入れ検査記録を詳細に記録し、正確な情報をもとに各製品の成分管理を行う。

- 栄養成分の分析根拠となるデータや計算式を文書化し、内部外部の監査に備える。

- 各製品ロットごとに使用されたラベルのバージョン管理を徹底し、変更履歴を明確に記録する。

- 消費者からの問い合わせや苦情に対応するため、詳細な苦情処理記録を保持する。

さらに、各表示内容の正確性を維持するために、内部監査と定期的なプロセスレビューを実施し、改善点を洗い出す仕組みが構築されています。

このような堅牢な品質管理と文書化体制は、FDAや他の規制当局による検査時に、迅速かつ的確な説明を可能にし、企業全体のコンプライアンス信頼性向上に寄与します。

また、内部情報がクラウドベースのシステムにより一元管理されることで、各部署が最新情報にアクセスでき、迅速な表示更新が実現されるため、全体として企業の食品表示法対応がさらに強化される結果となっています。

定期トレーニングと情報更新

食品表示法および関連規制は、国内外の情勢の変化、科学的進歩、消費者の意識変化に伴って常に更新されています。 リライト元記事に記載されている通り、企業はFDA、EFSA、日本の消費者庁などの最新ガイダンスを定期的に収集し、全社的なトレーニングを通じて各部署に情報を共有する必要があります。

- 最新の規制背景や具体的な表示要件、校正プロセスの標準化について、各部門で徹底した知識のアップデートが求められる。

- 定期トレーニングを実施することで、表示に関する過去の違反事例や、その対策を全従業員が理解することができる。

- クラウドベースの文書管理システムを活用して、常に最新の情報と内部マニュアルを全社で共有する体制を整える。

実際、ある企業では、定期的なセミナーやワークショップを開催し、最新規制に則った表示作成のノウハウを全社的に浸透させる取り組みが進められています。 これにより、新たな規制変更に対する迅速な対応と、日常業務での表示精度の向上が図られており、結果として食品表示法遵守の全体的な信頼性が向上しています。

加えて、各部門が連携して内部監査を定期的に実施することにより、情報の正確性と最新性が保証され、将来の表示違反リスクに対する備えが強固なものとなっています。

デジタル開示技術の応用

食品パッケージ上の限られたスペースに全情報を網羅することの難しさから、リライト元記事が示す通り、QRコードや電子リンクを活用して追加情報を提供する方法が有効です。

- QRコードをパッケージに印字することで、消費者はスマートフォンを用いて詳細な栄養情報、製品のトレーサビリティ情報、アレルゲン情報などにアクセス可能になる。

- 多言語対応が必要な場合、各国向けに翻訳された情報ページに誘導でき、表示面の混雑を回避する。

- 情報の更新がリアルタイムに行えるため、最新の規制変更にも迅速に対応できる。

例えば、国家バイオエンジニアリング開示法に基づく表示方法として、パッケージ内にQRコードを配置し、消費者が読み取ることで、製品が遺伝子組み換えであるか否かなどの詳細情報に即座にアクセスできる仕組みが採用されています。

コンサルティングと外部リソース活用

食品表示法への対応は、リライト元記事が強調している通り、国内外の複雑な規制を正確に把握し、常に最新情報を追い続ける必要があるため、社内だけで抱え込むのではなく、専門家の知見や外部規制情報サービスの活用が非常に有効です。

- NSF社やAshbury Global社など、専門コンサルティングサービスを提供する企業は、全80市場における規制調査、レシピおよび成分チェック、パックコピーの作成、翻訳、アートワークレビューなど、包括的な支援を実施する。

- これらのコンサルティングを活用することで、表示内容の正確性・迅速性が向上し、同時に企業内部のリソース不足を補完することが可能となる。

- 外部の規制情報サービスは、最新の法改正情報やガイダンスを迅速に提供し、企業が迅速に対応できる体制の構築を支援する。

実際、ある企業では、定期的なコンサルティングや規制情報サービスの利用により、表示内容の正確性を一定水準に維持するとともに、国際市場での法令遵守が確実に果たされ、ブランド信頼性が大幅に向上している事例があります。

このような外部リソースの活用は、食品表示法に対する包括的なリスク管理や、内部体制の補完として効果的であり、企業の持続的成長にとっても重要な要素であると言えます。

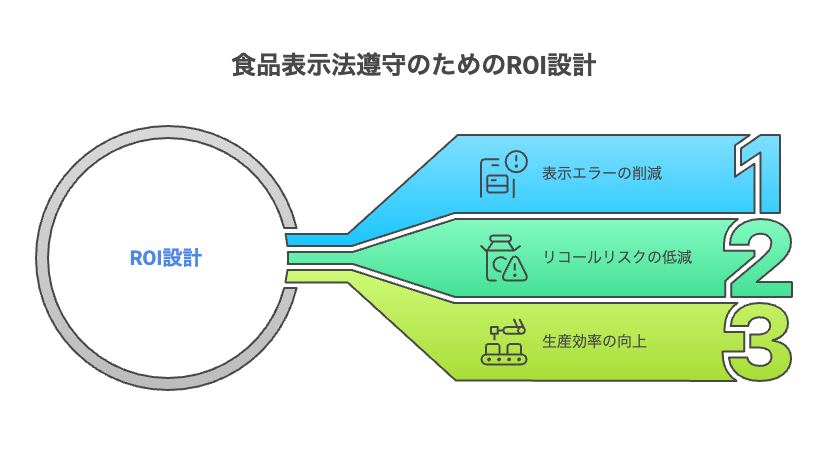

投資対効果重視のROI設計

食品表示法対応のための自動ラベラー、AIツール、クラウド管理システムなどへの初期投資は、短期的なコスト負担が伴うものの、長期的には表示エラー削減、リコールリスク回避、および生産効率の向上により大きなROIを実現します。 リライト元記事においても示されている通り、これらの先端技術の導入によって、企業は年間で数百万ドル規模のコスト削減を実現する事例が報告されています。

- 自動化による表示エラーの削減は、再作業や製品廃棄のコストを大幅に低減する。

- リコールリスクの低減は、1件当たり1,000万ドルにも達する可能性のある直接費用の回避につながる。

- 生産ラインの効率化は、結果的に人件費や資材ロスの削減に直結し、企業全体のROI向上に寄与する。

また、導入後の効果測定を通じて、各技術のコスト対効果を定量的に評価し、将来的な製品ラインの拡大や市場変動にも柔軟に対応できる投資計画を策定することが必要です。

企業は、長期視点でのROI設計を行い、初期投資を上回る成果を着実に実現するために、内部評価と外部専門家の意見を組み合わせた戦略を採用するべきであり、これにより食品表示法遵守のための技術面の充実を図るとともに、全体としての経営効率が大幅に改善されることが期待されます。

包装ライン統合と拡張性確保

新たに導入する自動ラベリング装置は、既存の充填機、キャッパー、検査装置などの包装ラインとのシームレスな統合が必須です。 リライト元記事にも記されている通り、 MESやSCADAなど上位システムとの連携を確保することで、全体の生産効率が維持され、工場スペースの有効活用とダウンタイムの最小化が達成されます。

- 新規ラベラーは、既存ラインとの互換性が高く、迅速な設置と調整が可能である。

- オペレーターの操作性向上と、メンテナンス容易性が確保される設計となっている。

- 将来的な製品ラインの拡張に対応できる柔軟な拡張性も重視される。

具体的には、ある食品メーカーは、包装ライン全体の効率向上を目指して新しい自動ラベラーを導入し、既存設備とのデータ連携を強化することで、生産のボトルネックを解消し、全体の生産スループットを大幅に向上させています。

このような包装ラインとの統合は、企業が長期的に持続可能な成長を遂げる上で、技術投資の効果を最大限に引き出すための重要な戦略となります。

成果を引き出す組織運営

食品表示法対応の効率化を実現するためには、推進チームを中心としたクロスファンクショナルな協働体制が必須です。 リライト元記事における示唆の通り、品質保証、製造、マーケティングなど各部門が連携し、KPIを明確に設定した上でダッシュボードによる進捗管理を行うことで、全体の運用効率が飛躍的に向上します。

- 各部門が連携して内部監査や定例会議を実施し、各プロセスの改善点を共有する。

- デジタルツールを活用して進捗状況を可視化し、リアルタイムでの問題解決を図る。

- 部門間の衝突や情報の重複を避け、シンプルで明確な組織運営体制を確立する。

この結果、企業は食品表示法遵守に関する運用体制の強化とともに、全体の生産性向上およびブランド価値の保護に大きく寄与しており、各部門が一丸となって取り組むことで効果的な成果が実現されています。

例えば、ある大手企業では、組織全体での定期ミーティングや情報共有プラットフォームの導入により、表示管理の透明性が向上し、従業員全体で食品表示法遵守に対する意識が高まるとともに、実績として大幅なコスト削減と品質向上が実現されています。

まとめ

本記事では、食品表示法遵守における基本的な意義から、具体的な表示項目、国際規制への対応、最新の自動化技術やAIツール、クラウド管理システムの活用、そして効率的な組織運営に至るまで、19の必須ポイントを解説しました。各項目において、具体的な事例や定量的な成果、実践的な対策を示すことで、企業が食品表示法遵守によるリスクを低減し、ブランド価値を守りながら国際市場での競争力を高めるための総合的な指針を提供しています。今後も、最新の規制動向を注視し、内部体制の改善と先端技術の導入を継続することで、食品表示法対応の効率化と安定した事業運営が可能となるでしょう。