こんにちは、スクーティー代表のかけやと申します。

弊社は生成AIを強みとするベトナムオフショア開発・ラボ型開発や、生成AIコンサルティングなどのサービスを提供しており、最近はありがたいことに生成AIと連携したシステム開発のご依頼を数多く頂いています。

食品規格書 作成 効率化に取り組む際、HACCP、ISO22000、FSSC22000、BRCGS、FSMA、IFSなど多様な食品安全基準が混在し、「どの基準を選べばいいのか」「自社に合う書式は?」と悩むことは少なくありません。また、規格書作成は膨大な情報整理や社内調整が必要で、時間もコストもかかりがちです。

そこで本記事では、食品規格書 作成 効率化を目指す皆様に向け、基本知識から具体的な効率化戦略までを網羅します。SOP策定、デジタルツール活用、リーン生産の原則適用など、実践的な手法を解説し、品質向上と負担軽減を同時に叶える方法をご紹介します。各戦略の導入例では、SOP導入で作業工程の手戻りや待機時間が最大30%削減される事例も確認されており、定量的な効果が期待できます。

食品規格と標準化の基礎知識

まず、OCR について知りたいという方は、ぜひこちらの記事を先にご覧ください。

関連記事:Tesseract OCRの完全解説:インストールから活用事例、最新技術との比較まで

関連記事:olmOCR : PDFテキスト抽出を1/32のコストで実現!?

関連動画:2025最新】業務時間90%短縮!食品・飲料カタログ入力を生成AI-OCRが一瞬自動化

食品規格の役割と必要性

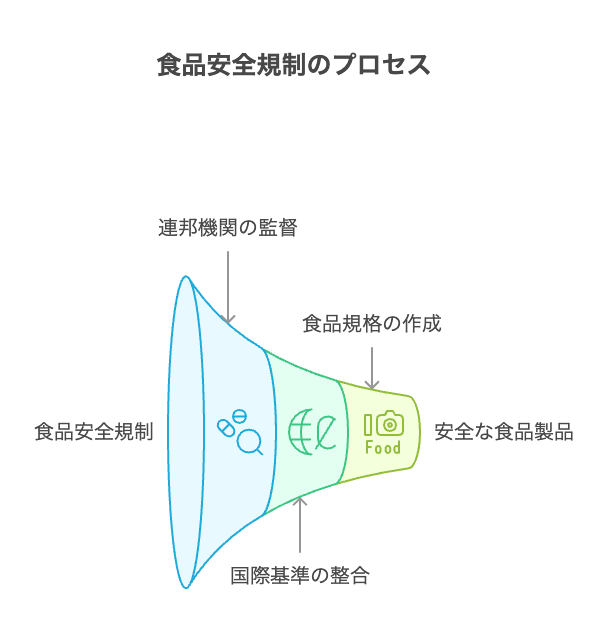

食品安全基準は、HACCP、ISO22000、FSSC22000、BRCGS、FSMA、IFSなど多岐にわたる各種の基準に基づいており、製品の安全性と品質を維持するための具体的なガイドラインとして企業に提供されています。各基準は、特定の分野において求められる要件を体系化し、どのカテゴリーがどの基準に該当するかを明確に示す役割を担っています。

しかし、基準間で矛盾する部分や相反する指針が存在することから、企業は自社の事業内容や展開市場に応じ、最適な規格の選定に苦慮する場合があります。国や地域ごとに異なる規制により、複数市場で事業を行う企業は、どの規格に準拠して文書を整備すべきかが大きな混乱要因となることもあります。食品規格は、まるでレシピのように、各工程を誰が行っても同じ方法で実施できる標準作業手順を確立することで、個々の担当者に依存しない確実な品質管理と安全性を実現します。

たとえば、米国食品医薬品局(US FDA)や世界保健機関(WHO)は、科学的根拠とリスク評価に基づき、原材料の成分表示、調理温度、保存方法などを詳細に定めています。これにより、食品安全基準の遵守は、企業が安全で高品質な製品を提供するための信頼できる基盤となり、結果として消費者の信頼獲得や社会的責任の履行につながるのです。

複数の食品規格に対応しなければならないとき、規格書の準備だけで莫大な労力がかかります。特にPDFカタログや過去資料から情報を抜き出す作業は非効率的です。

当社の生成AI-OCRなら、複雑なレイアウトのPDFから必要情報を一括抽出し、時間もコストも70%以上カットできます。これ、もう任せたいかも…と思った方はぜひご相談ください!

食品標準化の歴史と意義

食品標準化の歴史は古く、たとえば1202年にイングランドのジョン王が制定したパンの寸法規定(Assize of Bread)は初期の標準化の試みとして知られています。また、アメリカの植民地時代に制定されたパンの寸法規定が1646年に始まり、1785年に法律として成立した例は、食品の品質や安全性を一定に保つためのルールが古くから求められてきたことを示しています。

さらに、州法、公定農業化学者協会(AOAC)、米国食品医薬品局(FDA)による取り組み、NASAが宇宙食向けに開発したHACCPなど、20世紀以降も食品安全管理システムが段階的に発展してきました。食品標準化は、製造、包装、流通などあらゆる分野で統一された手順やガイドラインを策定するプロセスであり、食中毒や不良品の発生リスクを未然に防ぐ仕組みとして機能してきました。これにより、企業間の健全な競争環境の形成、国際貿易における基準の整合性の確保、さらには環境資源の有効活用といった多面的な効果が期待され、持続可能な経営基盤の構築に大きく寄与しています。

主要な食品安全規格の概要

食品安全認証は、製品ベースとプロセスベースのアプローチに分類されます。たとえば、有機認証やヴィーガン認証、インド規格局(BIS)認証といった製品ベースの認証は特定国の要件に沿ったものであり、一方、HACCP、ISO22000やFSSC22000などのプロセスベースの規格は、製造工程全体の管理を目的としています。

特に、グローバル食品安全イニシアチブ(GFSI)は2001年に設立され、食品サプライチェーン全体の安全性向上を目指して各企業が自由に採用できる統一基準として機能しています。これにより、企業は自社の状況や市場展開に最適な規格を選定し、国際貿易においても信頼性の高い製品提供が可能となります。

たとえば、GFSI承認基準の下では、輸出市場向けに食品安全管理体制を整備した企業が増加しており、米国では40か国以上から肉製品の輸入が認められている実績もあります。こうした取り組みは、企業が内部マニュアルや管理文書として規格書をきちんと作成することで、国内外の規制遵守や消費者保護に直結し、結果としてブランド価値や国際競争力の向上に大きく寄与しています。

食品規格書作成の課題と効率化の重要性

食品規格書作成の一般的な課題

食品規格書の作成業務は、膨大な情報の整理や関係部署間での調整など、多岐にわたる工程で構成されています。たとえば、企業はHACCP、ISO22000、FSSC22000、BRCGS、FSMA、IFSなどの食品安全基準の中から自社に最適な基準を選定し、それに基づく文書やマニュアルを整備する必要があります。この作業は、単に文書を作成するだけではなく、各工程の詳細な手順説明、必要な安全管理措置、ハザード分析、定期的なレビューや更新といった多くの工程を含み、膨大な作業量と連携の複雑さがボトルネックとなることもしばしばです。

また、高い需要、原材料のコスト上昇、品質管理、環境保護、労働力不足といった外部からのプレッシャーも重なり、規格書作成の負担はさらに増大します。こうした状況下で、効率的な規格書作成は、製品の市場投入の迅速化や品質維持、安全性確保に直結するため、企業全体の競争力を左右する重要な要素となっています。

効率化によるメリット

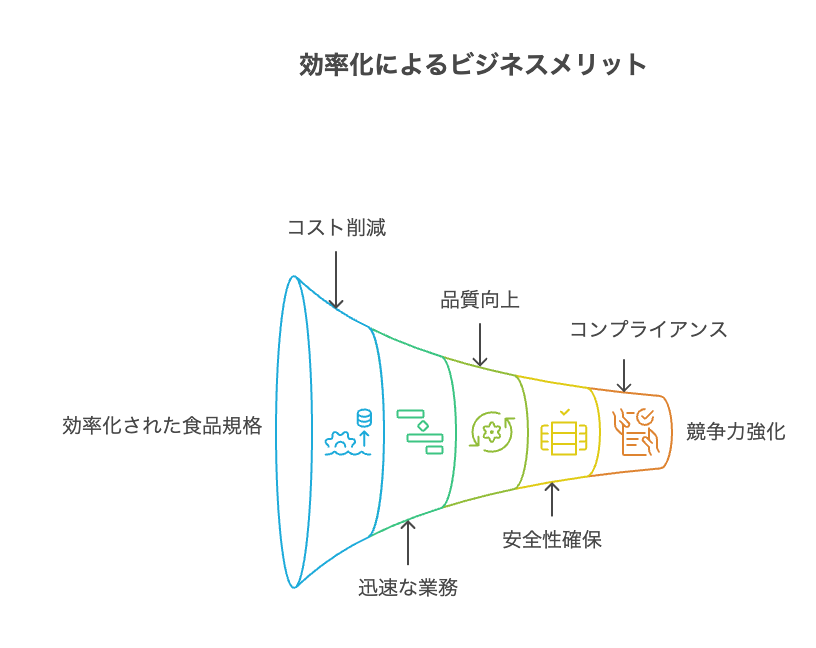

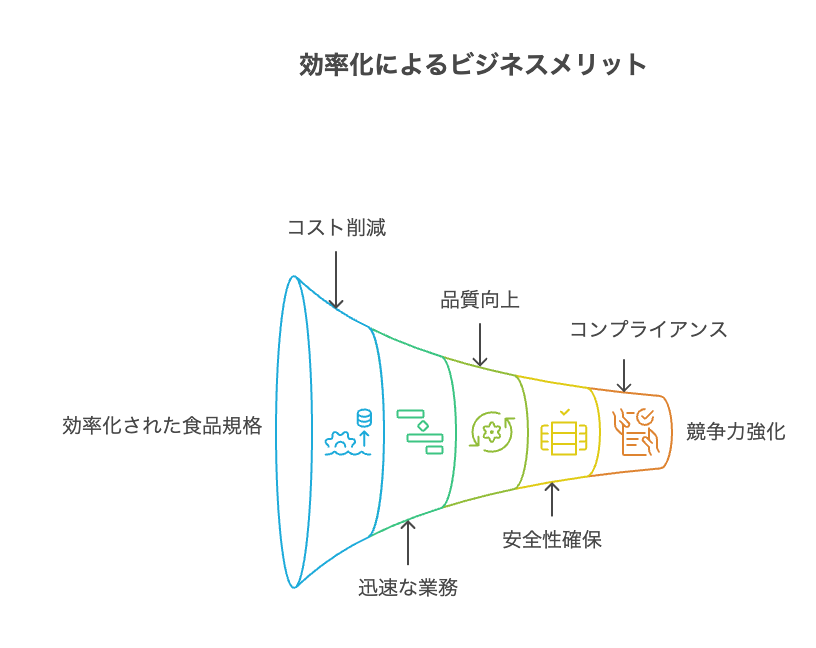

食品規格書の作成を効率化することにより、企業は作業工程全体の手戻りや重複作業を大幅に削減でき、コスト削減と迅速な業務遂行が実現します。実際、SOPの導入事例では、工程の作業時間が最大30%削減されたとの報告もあります。規格書に基づいた業務が速やかに実施されることで、新製品の市場投入や変更対応が迅速になり、全工程の品質向上と安全性確保にも寄与します。

さらに、規格書の適切な管理と定期的更新により、環境基準及び労働安全対策の遵守が確実となり、内部監査や外部規制への対応が円滑に行われるようになります。こうした取り組みは、企業のブランディングや消費者満足度の向上、ひいてはグローバルな市場競争力の強化にも直結するため、非常に戦略的な意味を持っています。

規格書作成でもっと大きな時短効果を実現したいと感じていませんか?

生成AI-OCRを活用すれば、100ページ以上の資料から商品情報を瞬時に抽出し、社内システムやExcelへの転記まで自動化可能です。従来の人力作業を丸ごと置き換え、業務の流れが劇的にスムーズになります。これ、もう任せたいかも…!

効率化のための具体的戦略

SOP策定と活用による標準化

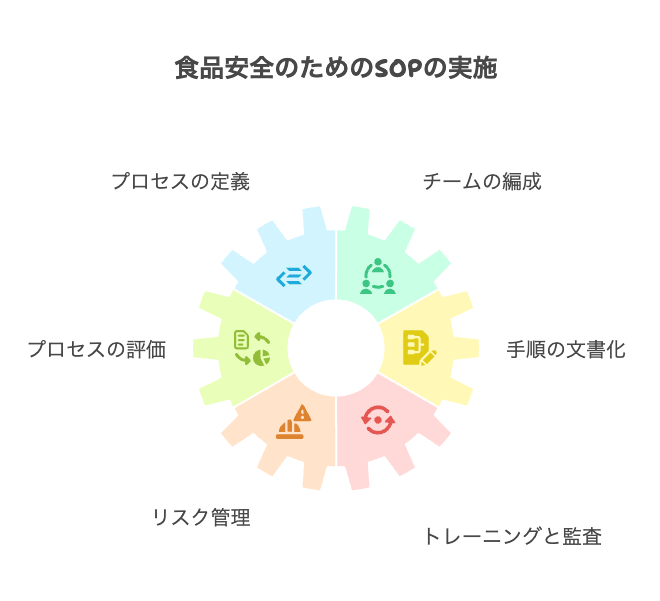

食品標準作業手順書(SOP)は、原材料の受け入れ、保管、調理、清掃、機器メンテナンスなど、各工程における具体的な作業手順を文書化したものです。SOPを策定する際は、まず対象工程の範囲と目的を明確に定義し、関係部署の意見を集約してチームを編成します。現行の作業プロセスを詳細に評価し、問題点を抽出した上で、フローチャートや箇条書きを活用して手順を明確に文書化します。

また、ハザード分析に基づく管理措置を盛り込み、リスク発生時の対応策を記述することが重要です。これにより、SOPの導入後は作業の手戻りや待機時間が従来比で最大30%削減されるなど、定量的な効果が期待できます。さらに、従業員への十分なトレーニングの実施や、定期的な内部監査を通じた遵守状況の確認と更新により、SOPは長期的に安定した品質管理体制の基盤となります。

デジタルツール導入とMRP/ERP連携

食品規格書作成の効率化において、専用の食品安全ソフトウェアの導入は非常に有効です。これにより、写真、注釈、コメントなどを含む包括的なデジタル文書によって、文書管理が一元化され、オンライン・オフラインの双方で迅速なチェックリスト入力やレポート生成が可能となります。

また、MRP/ERPシステムとの連携により、在庫管理、需要予測、生産計画、品質管理といった各工程の情報がリアルタイムで更新され、規格書の改訂や管理が自動化されます。DeskeraのMRPシステムなどの具体例では、生産進捗や在庫レベルと連動して規格書の改訂情報が管理され、各部署間での情報共有が瞬時に行われ、意思決定のスピードと正確性が向上している事例もあります。こうしたデジタルツールの活用は、手作業による記録ミスや重複作業を大幅に防止し、全体の業務効率とコスト削減に直結します。

リーン生産の原則を応用したプロセス改善

リーン生産の原則は、全体の作業プロセスから無駄を徹底的に排除し、付加価値を最大化するための手法です。まず、バリューストリームマッピングを実施して、規格書作成に関わる情報収集、文書起草、承認、更新などの全プロセスを視覚化し、非効率な部分やボトルネックを明確にします。これにより、作業の待機時間や重複する工程が削減される効果が期待できます。また、カイゼン活動を定期的に行い、現状のプロセスの問題点を洗い出して段階的な改善策を実施することで、業務全体の最適化が進みます。

さらに、ジャストインタイム(JIT)の原則により、必要な情報やデータが必要なタイミングで提供される環境を整備し、文書改訂の遅延や過剰な在庫管理を回避します。これらのリーン手法によって、食品規格書作成プロセスがシンプルになり、全体の作業効率が飛躍的に向上することで、製品の品質保証と安全性維持にも大きく貢献します。

関係部署との連携強化と情報共有

食品規格書の作成や更新は、製造部門、品質管理部、研究開発部、経営企画部など複数の部署が関与するため、各部署間の連携と情報共有が非常に重要です。全社共通のコミュニケーションプラットフォームを導入することで、各部署が最新のデータや進捗情報をリアルタイムに共有できる環境を整えます。

また、デジタル化された自動化システムを活用し、情報の入力やデータ連携の効率化を図ることで、ヒューマンエラーを最小限に抑えます。定例ミーティングやクロストレーニングを通じ、各部署が互いの業務内容や進捗を把握し、迅速な意思決定を実現する体制を構築します。これにより、内部の重複作業や情報の抜け漏れが防がれ、全体の透明性と生産性が向上する効果が期待されます。

最新情報の共有だけでなく、情報の整理そのものを効率化しませんか?

膨大な規格書や報告書から必要な項目だけを素早く一覧化できる生成AI-OCRがあります。作業の抜け漏れや記載ミスを防ぎ、チーム全体の負担を減らします。もう、資料探しや転記で疲弊するのは終わりにしませんか?

スタッフ教育と意識向上

規格書作成の効率化を実現するためには、先進的なツールやプロセスの導入だけでなく、現場でそれらを正しく運用できる人材の育成が不可欠です。新規採用者に対しては、食品安全基準や規格書の重要性、具体的な運用方法を包括的に伝えるオンボーディングプログラムを整備し、文書化されたマニュアルを活用して基礎知識を確実に伝えます。既存スタッフに対しても定期的な研修セッションや実践的な演習を実施し、最新の規格やツールの使い方をアップデートします。

さらに、クロストレーニングを導入して複数の部門に精通させることで、部署間の柔軟な連携と相互補完体制を確立します。実際のシミュレーションや模擬監査を行い、理論だけでなく実践に基づいたスキル習得を促すとともに、定期的な評価とフィードバック制度により個々の業務遂行能力を向上させることで、全社的な品質管理と食品安全の向上に寄与します。

製造効率化と食品安全の連携

自動化・ロボット技術による作業省力化

食品製造現場では、包装、ラベリング、仕分け、品質検査などの工程が従来、膨大な人手と時間を必要としていました。そこで、自動化やロボット技術の導入が急速に進められており、例えばロボットアームによる切断、スライス、ダイシングの自動化では、作業精度が向上し、作業効率が約25%アップする事例も報告されています。

また、自動包装システムや自動ラベリングシステム、そして自動仕分け装置を活用することで、人為的なエラーを大幅に削減し、均一な製品品質が維持されるとともに、各工程での作業時間が大幅に短縮されます。さらに、無人搬送車(AGV)を導入することで、原材料や完成品の輸送が自動化され、全体の物流プロセスも最適化されるため、食品規格書に記載される各工程の標準化と連動して、製造全体の効率化と食品安全の両面に寄与しています。

サプライチェーン最適化とトレーサビリティ

食品製造におけるサプライチェーンは、原材料の調達から生産、最終的な製品出荷まで多数の工程で構成されており、その最適化は食品の安全性と品質保持に直結します。電子データ交換(EDI)や最新のデータ分析ツールを用いることで、需要予測、在庫管理、物流、輸送ルートの最適化がリアルタイムで行われ、各工程間の情報共有が円滑に実施されます。さらに、倉庫管理システム(WMS)や輸送管理システム(TMS)の導入により、在庫の正確な把握と効率的な配送が可能となり、輸送コストの削減と配達時間の短縮が実現されます。

加えて、人工知能(AI)や機械学習を活用してサプライチェーン全体のデータからリスクやパターンを抽出し、予防的な対応策を迅速に講じることで、全工程のトレーサビリティが確保され、問題発生時には迅速かつ的確なリコール対応が可能となります。こうした取り組みは、食品規格書に記載されたサプライチェーン管理情報と連携し、国際市場での信頼性向上にも大きく寄与します。

食品規格と規制:自主規制と公的規制の役割

食品業界の自主規制動向と基準

食品業界では、政府による規制や批判的な世論の影響を受け、業界自らが自主規制措置を講じ、公共の健康保護に努めています。たとえば、2006年に発表された学校での飲料ガイドラインでは、主要なソフトドリンク企業が学校に供給される飲料のカロリー削減に取り組み、実施から2年間で一部ではカロリーが最大58%削減されたという報告もあります。

また、2007年の子供向け食品・飲料広告イニシアチブ、キャラクターライセンスの制限、そしてスマートチョイス表示の導入など、各種自主規制の取り組みにより、業界全体で健康的な食品選択を促進する努力が続けられています。しかし、これらの自主規制は、透明性の不足や具体的な行動計画、定量的な検証手法が十分ではない点が課題として残されているため、業界全体でより厳格な自主規制基準の整備が求められています。

公的規制の複雑性と国際基準の影響

米国の食品安全は、FDA、USDA‐FSIS、EPA、NOOAといった複数の連邦機関が、各々の法律や検査基準に基づいて運用しています。FDAは食品、飲料、添加物、包装材などに対してサンプリング検査を実施し、USDA‐FSISは肉および鶏肉製品に厳格な枝肉ごとの検査と同等性認証制度を採用しています。EPAは農薬残留物や環境化学物質の管理を、NOOAはシーフード関連の品質管理を担当しています。

さらに、州や地方自治体とも連携しながら運用されるこれらの公的規制は、国際的な食品安全基準との整合性を図るため、欧州連合、カナダ、オーストラリア・ニュージーランドなど各国の取り組みやコーデックス・アリメンタリウスのような国際基準の影響も受けています。結果として、米国では輸入食品を含めた製品が国内外の厳しい安全基準に適合するよう、食品規格書作成が重要な役割を果たしており、規格書の効率化は、国際貿易における信頼性の維持と市場競争力の確保に直結しています。