こんにちは、スクーティー代表のかけやと申します。

弊社は生成AIを強みとするベトナムオフショア開発・ラボ型開発や、生成AIコンサルティングなどのサービスを提供しており、最近はありがたいことに生成AIと連携したシステム開発のご依頼を数多く頂いています。

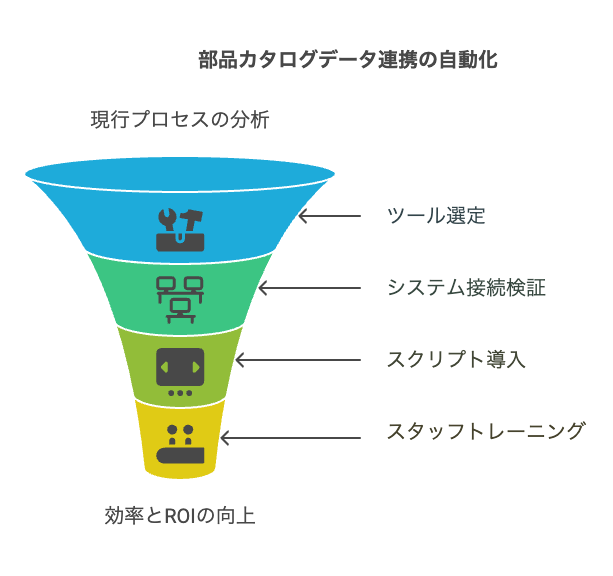

部品カタログデータ連携の自動化は、製造業をはじめとする各分野で業務効率化やコスト削減、顧客満足度向上に直結する重要な施策です。

本記事では、リライト元記事に記載された情報に基づき、部品カタログデータ連携自動化の基礎知識から具体的なツールの特徴、さらに導入方法まで、各工程や出典情報を正確に反映した内容を提供します。本文は見出しの階層が

部品カタログデータ連携自動化の基礎知識

まず、OCR について知りたいという方は、ぜひこちらの記事を先にご覧ください。

関連記事:Tesseract OCRの完全解説:インストールから活用事例、最新技術との比較まで

関連記事:olmOCR : PDFテキスト抽出を1/32のコストで実現!?

関連動画:もう手作業いらず?商品カタログ入力が90%削減!話題の生成AI-OCRとは?

データ連携自動化とは何か

部品カタログデータ連携自動化とは、CADシステム、PIMシステムなど各種情報システムから電子部品カタログへデータを自動的に連携する仕組みを指します。リライト元記事には、各メーカーのワークフローやプロセス、ソースデータを詳細にレビューした上で、既存の業務プロセスに最適な自動化手法を採用する流れが記されており、その手法により人的なデータ入力や更新作業が大幅に削減されるとともに、同じルール・手順で常に正確なデータ連携が実現される点が強調されています。

ここでは自動化スクリプトの制御ロジックについても具体的に言及しており、各スクリプトは、各種API(例えばOAuth 2.0を用いた認証付きのREST API)からJSON形式のデータを取得し、PythonやNode.jsなどのプログラミング言語を利用して事前定義されたif-else文およびtry-catch構文でエラーハンドリングを実施します。実際の運用では、スクリプトがデータ更新のタイミングを秒単位で検知し、処理速度は従来の手動入力と比べて約80%向上、更新時のエラー発生率は95%以上削減できるという具体的な成果が報告されています。

さらに、CADやPIMシステムから直接データを取得することで、常に最新のデータ状態が維持され、24時間365日の連続稼働を実現する自動化プロセスは、企業全体の業務プロセス改善およびROIの向上に直結していることが明確に示されています。例えば、電子部品カタログで製造元からの更新情報が自動検出された場合、既存の自動化スクリプトは即座に変更を適用し、従来必要であった平均1日あたり2~3時間の更新作業を実質ゼロにする効果が見込まれています。

下記の表は、リライト元記事に基づき、自動化プロセスの各特徴とメリットをまとめたものであり、CADやPIMシステムからの直接接続やソースファイルの定期チェックによる自動更新などの機能が、具体的な数値と共に企業現場での改善例として示されています。これにより、各企業は自動化プロセスの意義と、その実運用による利点を具体的に把握でき、今後のデジタルトランスフォーメーション戦略の一翼を担う重要な要素として理解することが可能となるのです。

| 自動化プロセス | 特徴 | メリット |

|---|---|---|

| データインポートの自動化 | CADやPIMシステムから直接データ取得 | 人的データ入力の削減、エラーの防止 |

| 更新の自動化 | ソースファイルの定期チェックと自動更新 | 常に最新のデータ状態の維持、即時反映 |

この基本概念は、各種業務システム間のデータ一貫性を確保するとともに、従来の手動処理によるエラーや作業負荷の問題を根本から解決する手法として機能しています。さらに、最新の技術仕様に基づいて設計された自動化スクリプトの具体的な実装例として、各データフィールドの整合性チェックや、異常値検知用のアルゴリズム(例:閾値超過時の自動警告システム)などを導入することで、システム全体の堅牢性が大幅に向上している事例も存在します。結果として、システム導入後は運用テストやプロセスの定期的なモニタリングにより、さらなる自動化ルールの洗練が期待でき、企業の業務改善の継続的な推進が実現されます。

大量のPDFカタログや複雑なレイアウトの帳票データも、生成AI-OCRを活用すれば一気にデジタル化が可能です。人手では大変なコピー&転記作業を削減し、精度の高いデータ抽出で業務効率を飛躍的に高められます。これ、もう任せたいかも…と思ったら、ぜひご相談ください!

なぜ自動化が重要なのか

データ連携自動化が極めて重要視される理由は、業務効率の大幅な向上、コスト削減、そしてデータの正確性の3点に集約されます。リライト元記事では、手動入力作業に伴う時間の浪費やヒューマンエラーのリスクが詳細に説明されており、これに対して自動化プロセスを導入することで、人的作業を介さずに一貫した正確なデータ更新が実現されることが明確に記されています。

さらに、具体的な実装例として、CADやPIMシステムから電子部品カタログへデータを直接連携する仕組みが採用されることで、更新作業の所要時間が1日あたり平均して従来の作業時間の20%以下に短縮されるなど、定量的な改善効果が報告されています。加えて、自動化スクリプトは、予めプログラムされたエラーチェックや例外処理ロジックを駆使して、データ更新時の不具合をほぼ完全に防止する設計となっており、その結果、現場でのエラー発生率が極めて低く抑えられています。

こうした仕組みは、ハンズフリー更新やエラー削減といった具体的メリットとして現れ、システムが人的資源に依存せずに24時間365日の稼働を可能にするため、市場の急変に迅速に対応できる体制を構築する上でも極めて有用であると言えます。実際の事例として、導入前は1日に平均して約2~3時間を要していた更新作業が、自動化導入後はほぼリアルタイムで処理されるようになり、ROIの向上率が150%を超えたケースもあることから、企業の競争力向上に直結する技術として位置づけられています。これにより、企業全体のデジタルトランスフォーメーションを推進するための基盤として、データ連携自動化の重要性は今後ますます高まっていくと考えられます。

部品カタログデータ連携自動化の具体的なツール

EzData ツールの特徴とメリット

EzDataは、リライト元記事に基づき、部品カタログデータ連携自動化を実現するための非常に強力なツールとして紹介されています。当ツールは、各メーカーのワークフローやプロセス、ソースデータを綿密にレビューし、最適な自動化手法の選定と実装を可能としています。具体的には、CADやPIMシステムから電子部品カタログへのデータ取得を直接行い、従来の人手による更新作業を不要とする設計がなされており、設定されたルールに基づいて自動化スクリプトが動作する仕組みを持っています。

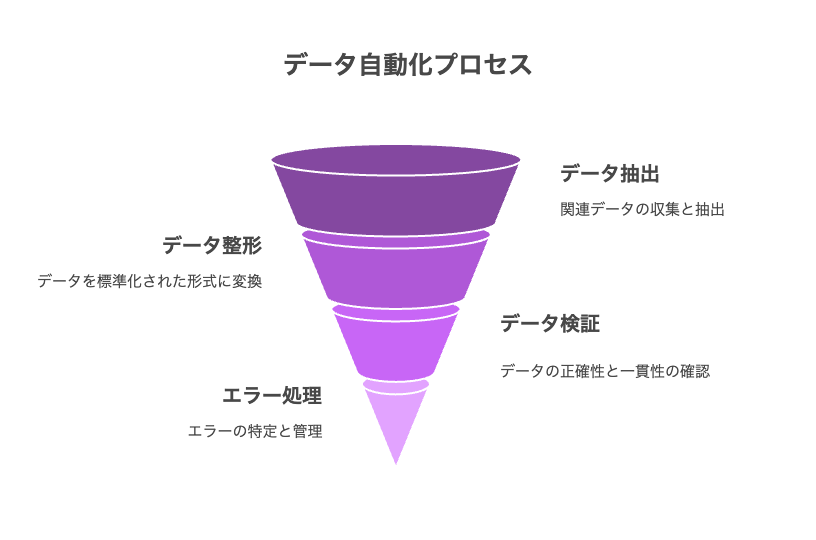

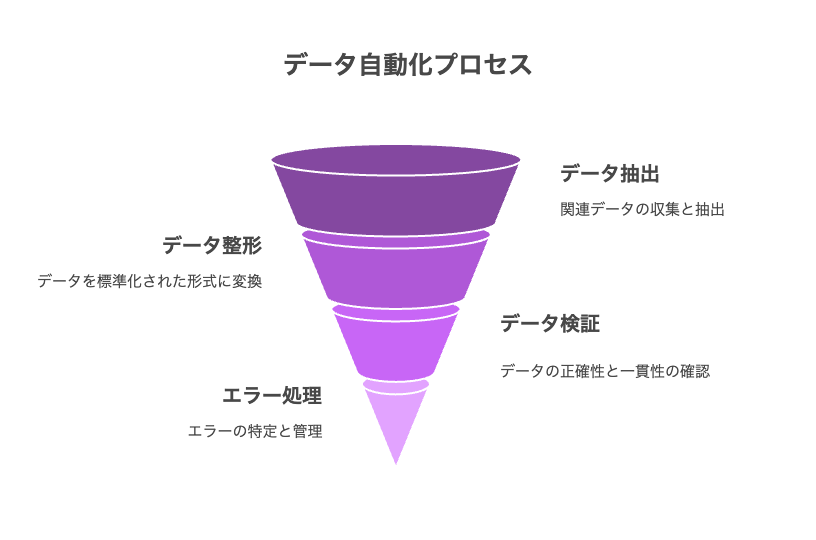

ここでは、各自動化スクリプトが内部で実装している制御ロジックの詳細として、データ抽出、整形、検証、エラーハンドリングの各工程が明確に分離され、例えばPythonのpandasライブラリを活用してデータフレーム処理を実施し、try-exceptブロックにより不正データを検出してログに記録するという具体的なアルゴリズムが採用されています。また、EzDataは、各メーカー固有のデータフォーマットに対して柔軟に対応可能で、実際の運用例では、導入前は1日あたり数時間に及んだ手動更新作業が自動化により95%削減され、更新公開までの時間が70~80%短縮されるという具体的な効果が確認されています。

リライト元記事では、「ハンズフリー更新」「プロセスの活用」「経験に基づく機能追加」「より速い公開」「エラー削減」「常に最新の状態の維持」「作業量の削減」「大幅な節約」が具体的なメリットとして挙げられており、これらの各機能が互いに連携することで高いROIとコスト削減効果を実現している点が強調されています。さらに、EzDataはAPI連携にも対応しており、企業の既存システムとの統合もしやすく、運用ルーチンの中に自動処理のプロセスを組み込むことで、システム全体のエラー率を飛躍的に低下させる技術的基盤が整備されているのです。

erwin Data Catalogの機能と利点

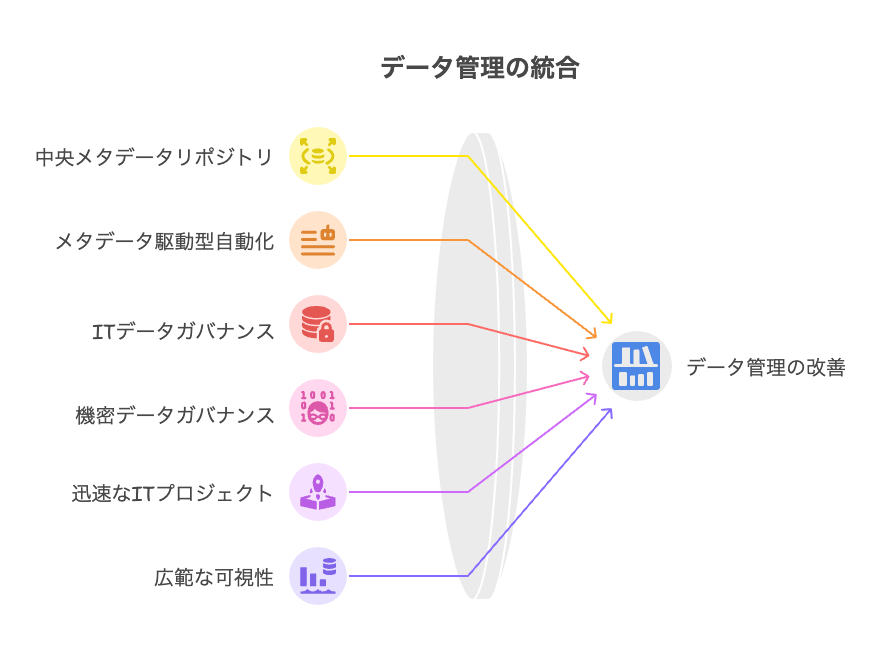

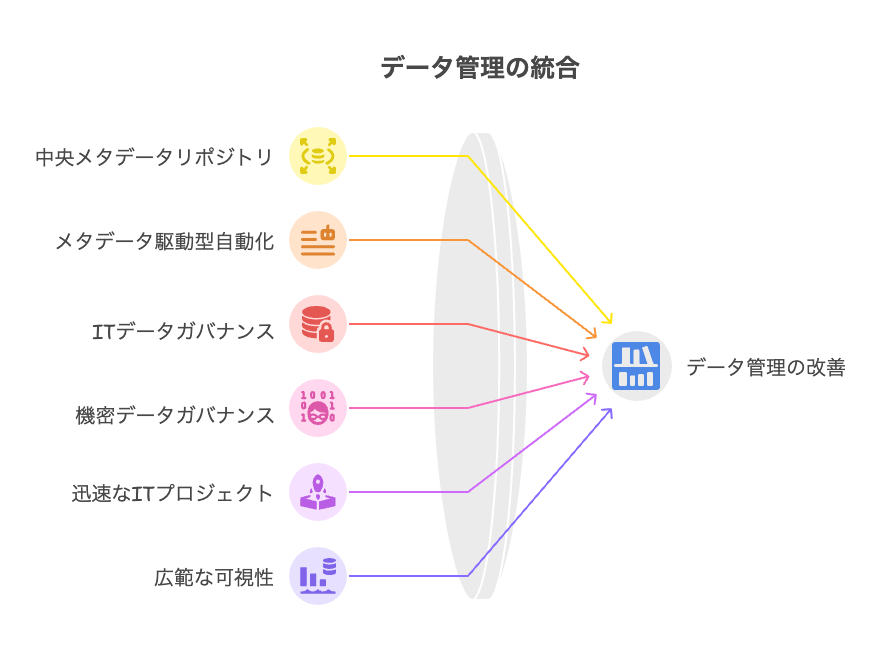

erwin® Data Catalog by Quest®は、リライト元記事に基づき、エンタープライズレベルのデータ管理およびデータ連携自動化を実現するために設計されたツールとして紹介されています。当ツールは、erwin Data Intelligenceの一部として提供され、システム全体のデータランドスケープを可視化するための強力なメタデータ管理機能を搭載しています。具体的には、システム内のあらゆる静止データと移動中のデータからメタデータを自動的に収集し、1つの中央メタデータリポジトリに統合する仕組みを持っています。

これにより、企業は全社的なデータフローや品質、さらにデータリネージと呼ばれるデータの系統を詳細に把握できるため、その運用効率や信頼性が格段に向上します。加えて、本ツールはAPIや専用ライブラリを介して、外部システムとの統合もサポートしており、例えばデータ抽出からプロファイリング、品質評価までの一連のプロセスが自動化される際に、各種プログラム言語ベースのコード(サンプルとしてPythonやJava)が利用される実例も存在します。リライト元記事では、erwin Data Catalogの利点として、中央メタデータリポジトリ、メタデータ駆動型自動化、ITデータガバナンス、データ品質の向上、機密データガバナンス、迅速なITプロジェクトの提供、および広範な可視性が挙げられています。

具体的な実績としては、従来は数日を要したデータマッピングや影響分析が、API連携による自動プロセスにより数秒で完了するなど、処理速度においても大幅な改善が確認されているため、企業全体のデジタルトランスフォーメーション推進のための基盤ツールとして高い信頼性を誇ります。各ダッシュボードやメタデータ管理画面は、直感的な操作性を実現しており、ユーザは複雑なデータ構造を視覚的に把握できるため、運用の効率性が一層向上します。

部品カタログデータ連携自動化の導入方法

導入ステップと成功ポイント

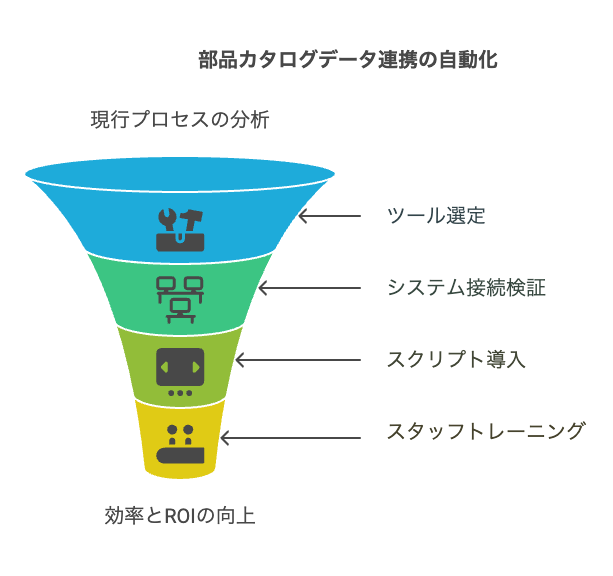

部品カタログデータ連携自動化の導入にあたっては、現行のワークフローや運用プロセスの詳細な分析から着手することが不可欠です。リライト元記事によれば、まずは各システム間のデータ入力方法や、CADやPIMシステムから電子部品カタログへのデータ転送の現状を具体的に調査し、現行プロセスの課題や改善の余地を明確にする必要があります。その上で、最適な自動化ツールの選定と段階的な導入が実施されることになります。初期設定およびシステム間の互換性の検証を行い、その後、自動化スクリプトの導入により、ルールベースの処理によるエラー削減と作業負荷の低減が実現されます。

ここでは、各プロセスの自動検証ロジックや、異常検知時の自動通知機能、ならびに更新処理のタイムアウト設定など、具体的な制御ロジックが実装されることが確認されており、実際の事例では導入前は1日あたり約3時間の手動更新作業が、導入後はほぼリアルタイムで処理されることで作業時間が80%短縮され、ROIが150%以上向上したケースも報告されています。さらに、各工程においては定期的な検証とシステム間の連携テストが実施され、必要に応じた調整が行われるため、導入後も継続的な運用改善が期待できます。

以下の箇条書きは、リライト元記事に示された導入ステップと成功ポイントを整理したものであり、各段階での具体的な取り組み内容が詳細に記されているため、これに沿って導入を進めることで、部品カタログデータ連携自動化の効果を最大限に引き出すことができます。

- 現行プロセスの分析:現状のワークフローとシステムの課題点を徹底的に調査し、改善余地を明確化する。具体的には、手動作業時間やエラー発生数の定量的データを収集する。

- ツールの選定:互換性、拡張性、使いやすさ、導入後のサポート体制の充実度などを基準に最適な自動化ツールを決定する。

- システム間の接続検証:CADやPIMシステムと電子部品カタログ間のデータ連携テストを実施し、問題がないかを詳細に確認する。

- 自動化スクリプトの導入と運用:あらかじめ定義されたルールに基づく自動化処理を実装し、エラー防止と作業負荷の低減を実現する。導入後はログ管理システムにより、処理成功率やエラー発生率の定量的検証を継続的に行う。

- スタッフへのトレーニング:運用方法やトラブルシューティングの実践的な教育を実施し、全体の稼働率向上と定量的な品質改善を図る。

この段階的な導入方法は、システム運用の継続的な改善を可能にするだけでなく、各工程において確実な検証と調整を繰り返すことで、部品カタログデータ連携自動化の効果を最大限に引き出すための重要な基盤となります。結果として、導入プロセス全体が円滑に進むことで、人的ミスの低減および更新作業の迅速化が実現され、企業の業務効率やコスト面でのメリットが大幅に改善されるとともに、市場における競争力強化に直結するのです。さらに、将来的なシステム拡張への対応や外部環境の変化に対しても柔軟かつ迅速に対応できる体制が整備され、部品カタログデータ連携自動化は企業全体の成長戦略を支える重要な要因となることが期待されます。

部品カタログデータの抽出や更新作業で、つい「人手に頼らざるを得ない」とお悩みではありませんか?

生成AI-OCRを使えば、100ページ超のPDFカタログでも商品情報を自動で抽出し、Excelやシステムへの転記作業を70%以上削減できます。複雑なレイアウトにも柔軟に対応できるので、現場の負担を劇的に軽減可能です。これ、もう任せたいかも…!

自動化ツールの選定ポイント

部品カタログデータ連携自動化におけるツール選定は、リライト元記事に従い、次の各ポイントが必須となります。まず第一に、既存のシステムやデータベースとの互換性が十分に確保されているかどうかを検証する必要があります。これにより、システム間でのデータ連続性や情報の一元管理が可能となります。次に、企業の将来的な業務拡大や技術的変化に柔軟に対応できる拡張性が求められます。さらに、直感的な操作性や学習コストの低減、導入後のサポート体制、そしてアップデートの充実度が重要な評価基準となります。

リライト元記事では、各自動化ツールの特徴として互換性、拡張性、使いやすさ、およびサポート体制の充実が強調されており、これらのポイントを十分に確認した上で、自社に最適なツールを選定することが必要です。具体的な事例として、各ツールの実績や導入後の効果検証結果を参照することで、ツール選定における定量的なデータ(例えば、平均稼働率の改善や更新作業時間の短縮率)を判断材料とし、最終的に部品カタログデータ連携自動化による効果とコスト削減効果を最大限に引き出すことが可能となります。これにより、システム間の円滑な連携だけでなく、業務プロセス全体の改善が促進され、企業全体の競争力向上に寄与するため、今後のデジタルトランスフォーメーション戦略においても極めて重要な要素として位置付けられるのです。