プログラミングの世界が大きく変わろうとしています。従来のコード作成からAIエージェントとの協働へ、そして人間の役割も実装者から設計者・管理者へとシフトしています。Claude Codeに代表されるAI駆動開発エージェントは、単なる自動補完ツールではありません。プロジェクト全体を理解し、テストから実装まで一貫して処理できる本格的なパートナーなのです。しかし、この変化に適応するためには新しいスキルセットと働き方を身につける必要があります。

この記事では、AI駆動開発の具体的な手法から人間とAIの役割分担、そして今後のエンジニアキャリアまで、最前線の実践例をもとに詳しく解説します。

※本記事内で同じ動画が複数箇所に配置されていますが、参照している時間が異なります。文脈に合わせて、各々ご覧いただくのが読みやすいです。

AI駆動開発とは何か

従来の開発手法との根本的な違い

AI駆動開発は、従来のプログラミングとは根本的に異なるアプローチです。1年前まで、コードを書くということはIDE(統合開発環境)でオートコンプリート機能を使いながら手作業でテキストを操作することでした。しかし現在では、AIエージェントを使ってコードを書くことが主流になっています。

この動画でAnthropicのエンジニアが説明するように、過去1年間でコーディング環境は劇的に変化しました。IDEとオートコンプリートから、エージェントがワークフローの中核を担う時代へと移行し、開発者の役割がコード作成からエージェントとの協働へとシフトしています。

従来の手法では、プログラマーが直接IDEでテキストを操作していましたが、AI駆動開発ではモデルがコードを書くのです。これは単なるタブ補完の進化版ではありません。エージェントがコード生成、編集、リファクタリングを包括的に処理します。

| 項目 | 従来の開発 | AI駆動開発 |

|---|---|---|

| コード作成方法 | 手作業でのタイピング | エージェントによる自動生成 |

| コンテキスト範囲 | ローカルファイルのみ | プロジェクト全体+履歴 |

| 実験速度 | 時間単位 | 分単位 |

| 重視する価値 | コードそのもの | アイデアと設計 |

特に重要なのは、コード自体が貴重品ではなくなり、アイデアこそが重要になったことです。

エージェント型開発の特徴

AIエージェントは従来のツールと比べて格段に自律性が高いのが特徴です。複数の編集作業にわたって一貫性を保ち、小規模なアプリケーションであればエンドツーエンドで構築できます。

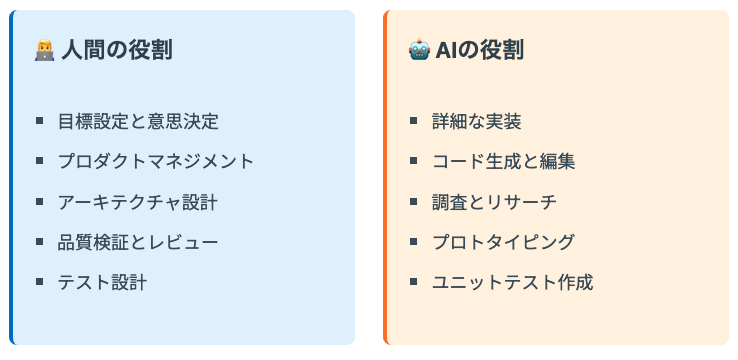

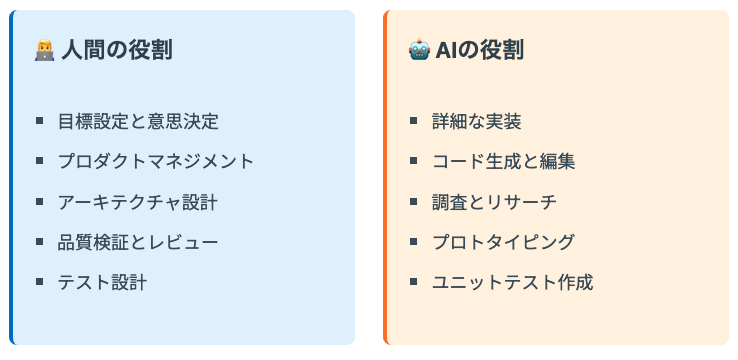

「Claudeは馬で、エンジニアは騎手」というメタファーが示すように、人間は方向性を決定し、AIは実装を実行する明確な役割分担が生まれています。

エージェントが扱える情報の範囲は従来のIDEをはるかに超えています:

- プロジェクトファイル全体 – すべてのソースコード、設定ファイル

- 開発履歴 – Gitログ、コミット履歴、ブランチ情報

- ドキュメント – README、仕様書、API文書

- 実行ログ – エラーログ、パフォーマンス情報

- チャット履歴 – 開発チーム間のコミュニケーション

この包括的なコンテキスト理解により、エージェントは単純な補完を超えた知的な判断を行えるようになります。

Claude Codeについては以下の記事に詳しく書いていますので、ぜひご覧ください!

関連記事:Claude Code 完全攻略:Anthropicが実践する効率化テクニック大公開

関連記事:Claude code x Cursor連携で開発効率10倍UP!初心者向け完全ガイド

具体的なプラクティスと開発手法

タスク分類による効率的な開発フロー

効果的なAI駆動開発では、タスクを3つのレベルに分類することが重要です。

実際のワークフローでは、Easyタスク(一度の指示で完了)、Mediumタスク(プランモードで段階的に進行)、Hardタスク(人間主導でAI支援)という明確な区分により、適切なAI活用レベルを判断できます。

| レベル | 特徴 | 対応方法 | 例 |

|---|---|---|---|

| Easy | 一度の指示で完了 | 直接エージェントに割り当て | バグ修正、単純な機能追加 |

| Medium | 複数ステップ、範囲明確 | プランモード→オートアクセプト | API統合、UIコンポーネント作成 |

| Hard | 複雑、開放的な課題 | 人間主導、AI支援 | アーキテクチャ設計、パフォーマンス最適化 |

Mediumタスクでのプランモード活用例:

// プランモードでの協働プロセス

1. Shift+Tab でプランモード開始

2. 要件定義と制約条件を整理

3. 段階的な実装計画を作成

4. 計画確定後、オートアクセプトモードに切り替え

5. 自動実装と継続的レビュープロンプト工学とコンテキスト管理

AIエージェントとの効果的な協働には、高品質なプロンプト設計が不可欠です。

機能開発時に15〜20分かけて要件を包括的プロンプトに整理することで、高品質な結果が得られます。「Ask not what Claude can do for you, but what you can do for Claude」という哲学が、事前準備の価値を示しています。

効果的なプロンプト構造:

## コンテキスト

プロジェクト: [プロジェクト名]

目的: [何を達成したいか]

## 要件

- 機能要件: [具体的な機能]

- 非機能要件: [パフォーマンス、セキュリティなど]

## 制約条件

- 使用技術: [フレームワーク、ライブラリ]

- 既存コードとの整合性: [パターン、命名規則]

## 期待する成果物

- [ファイル名とその役割]

- [テストコードの要件]

## 注意事項

他に何も壊さず、他に何も変更しないClaude.mdファイル活用例:

# プロジェクト設定

## アーキテクチャ

- フロントエンド: React + TypeScript

- バックエンド: Node.js + Express

- データベース: PostgreSQL

## コーディング規約

- 関数名: camelCase

- ファイル名: kebab-case

- インデント: 2スペース

## 禁止事項

- console.logの本番環境への混入

- 型定義のanyの使用

- 直接的なDOM操作この設定ファイルにより、エージェントは一貫した品質のコードを生成できるようになります。

リーフノード戦略とテスト駆動開発

AIが生成したコードを安全に本番環境で運用するには、リーフノード戦略が重要です。

他から依存されない「リーフノード」にAI生成コードを限定することで、技術的負債を重要でない領域に封じ込める手法です。コアアーキテクチャは人間が担当し、末端機能をAIに任せることでシステム全体の安全性を保ちます。

リーフノード分離の具体例:

// ✅ 良い例:リーフノード(他から依存されない)

export function formatUserDisplayName(user: User): string {

return `${user.firstName} ${user.lastName}`.trim();

}

// ❌ 悪い例:コアモジュール(多くの箇所から依存される)

export class DatabaseConnection {

// 重要なインフラ層のため、AI生成は避ける

}テスト駆動開発では、AIに実装を依頼する前にテストケースを定義します:

// テスト例:AI実装前に定義

describe('ユーザー表示名フォーマット', () => {

test('通常のケース', () => {

const user = { firstName: '太郎', lastName: '田中' };

expect(formatUserDisplayName(user)).toBe('太郎 田中');

});

test('空文字の処理', () => {

const user = { firstName: '', lastName: '田中' };

expect(formatUserDisplayName(user)).toBe('田中');

});

});AIと人間の役割分担

ステアリング対ドライビングの関係

AIと人間の関係は、ステアリング(操縦)対ドライビング(駆動)のモデルで理解できます。人間は目標設定、ガイダンス提供、最終的な意思決定を担当し、Claude Codeは詳細なテキスト操作や実装を実行します。

| 役割 | 人間の責任 | AIの責任 |

|---|---|---|

| 企画・設計 | 要件定義、アーキテクチャ設計 | 設計パターンの提案、実装方針 |

| 実装 | レビュー、品質管理 | コード生成、テスト作成 |

| 運用・保守 | 最終判断、リスク管理 | バグ修正提案、最適化案 |

プロダクトマネージャー的な人間の役割:

- 要件収集 – ステークホルダーとの調整

- コンテキスト整理 – 技術的制約の明確化

- 受け入れ基準作成 – 品質指標の設定

- 反復的フィードバック – 継続的な方向修正

マルチエージェント協調システム

大規模開発では、12以上の専門エージェントを並列実行する手法が実践されています。

22,000行の本番強化学習コードベースへの変更がClaude Codeによって安全に実装された事例は、適切な制約と検証手法により、エンタープライズレベルでのAI活用が現実的であることを実証しています。

専門エージェント構成例:

- プロダクトマネージャーエージェント – 要件整理、優先順位付け

- アーキテクトエージェント – システム設計、技術選定

- フロントエンドエージェント – UI/UX実装

- バックエンドエージェント – API、ビジネスロジック

- テストエージェント – テスト設計、品質保証

- DevOpsエージェント – インフラ、デプロイメント

プログラマが身につけるべきスキル

基礎的なエンジニアリング能力

AI時代でも基礎的なプログラミングスキルは必須です。プログラミング言語、コンパイラとランタイムの基礎、Webアプリケーションフレームワーク、ビルドとデプロイシステム、システム設計原則の理解が、AIエージェントとの効果的な協働とコード品質評価の基盤となります。

必須スキルチェックリスト:

- □ プログラミング言語 – 主要言語の理解

- □ コンパイラ・ランタイム – 実行環境の基礎

- □ Webフレームワーク – モダンな開発手法

- □ ビルド・デプロイ – CI/CD パイプライン

- □ システム設計 – アーキテクチャ原則

AI協働のための新スキル

AI時代のエンジニアには、従来とは異なる新しいスキルが求められます。

プロンプトエンジニアリング実践例:

// 効果的なプロンプト例

"以下のAPIエンドポイントを実装してください:

目的: ユーザープロファイル更新

メソッド: PUT /api/users/:id

リクエスト形式: JSON

必要なバリデーション:

- メールアドレス形式チェック

- 必須フィールド存在確認

- 権限チェック(本人または管理者)

既存のUserモデルとの整合性を保ち、

エラーハンドリングはプロジェクトの標準に従う"MCP活用による開発環境設定:

# MCP設定例

servers:

filesystem:

command: "uvx"

args: ["mcp-server-filesystem", "/path/to/project"]

git:

command: "uvx"

args: ["mcp-server-git", "--repository", "/path/to/repo"]

tools:

- filesystem_read

- filesystem_write

- git_commit

- git_log評価とベンチマーク手法

実際のワークフローを主要な評価指標として活用し、Swebench(ソフトウェアベンチマーク)やTBench(テストベンチマーク)などの専門ベンチマークと組み合わ

評価指標の例:

| 指標 | 測定方法 | 目標値 |

|---|---|---|

| タスク完了時間 | 開始から完成まで | 従来の50%以下 |

| コード品質 | 静的解析ツール | エラー数10%以下 |

| テストカバレッジ | 自動テスト実行 | 90%以上 |

エンジニアの将来キャリアパス

実装者から管理者への転換

エンジニアキャリアは根本的に変化しており、経験豊富なエンジニアほど仕様書作成に時間を費やし、「正確に何を作りたいかを理解すること」が最重要になっています。研究チームでは1年以上コードを書いていないメンバーもおり、職業定義そのものが変化しています。

役割変化の具体例:

| 従来の役割 | AI時代の役割 | 必要スキル |

|---|---|---|

| コード実装 | 仕様書作成 | 要件分析、技術文書作成 |

| デバッグ作業 | 品質管理 | テスト戦略、レビュー |

| 個人作業 | チーム調整 | プロジェクト管理、コミュニケーション |

新たな専門領域の出現

AI時代のエンジニアキャリアには、新しい専門領域が生まれています:

- AI協働スペシャリスト

- プロンプトエンジニアリング

- 要件策定とAI協働最適化

- 年収レンジ: 800万円〜1500万円(予測)

- システムアーキテクチャ専門家

- コアアーキテクチャ設計

- セキュリティ・ガバナンス

- 年収レンジ: 1000万円〜2000万円(予測)

- マルチエージェントオーケストレーター

- 複数AIエージェントの調整

- 並列処理最適化

- 年収レンジ: 900万円〜1800万円(予測)

学習継続の重要性

継続的な学習がキャリア成功の決定要因となります。学習意欲のある人には素晴らしいリソースが利用可能ですが、従来の働き方に固執するエンジニアは、AI出力の指数関数的な増加に追いつけなくなるリスクがあります。

継続学習のロードマップ:

| 期間 | 学習内容 | 到達目標 |

|---|---|---|

| 第1段階(1-3ヶ月) | 基本的なプロンプト技法 | 簡単なタスクをAIに依頼可能 |

| 第2段階(3-6ヶ月) | 複雑なワークフロー設計 | 中規模プロジェクトでAI活用 |

| 第3段階(6-12ヶ月) | マルチエージェント協調 | 大規模開発プロジェクト管理 |

企業導入における実践的考慮事項

セキュリティとガバナンス体制

企業レベルでのAIエージェント導入には、包括的なセキュリティ体制が必要です:

// セキュリティ設定例

{

"security": {

"codeReview": {

"mandatory": true,

"reviewers": ["senior-engineer", "security-team"]

},

"dataAccess": {

"restrictions": ["customer-data", "financial-records"],

"auditLog": true

},

"deployment": {

"stagingRequired": true,

"approvalProcess": "two-factor"

}

}

}ガバナンス要件チェックリスト:

- □ データプライバシー保護

- □ コード監査ログ保存

- □ アクセス権限管理

- □ バックアップ・ロールバック体制

- □ コンプライアンス要件対応

段階的導入戦略

企業でのAIエージェント導入は、リスクを最小化しながら段階的に進めることが重要です:

まず既存コードベースについて質問することから始め、エージェントとの協働に徐々に慣れてからコード生成に移行する段階的アプローチが推奨されています。

フェーズ1:探索期間(1-2ヶ月)

- 既存コードベースの質問応答のみ

- 新人エンジニアの学習支援

- リスク:最小限

フェーズ2:限定実装(3-6ヶ月)

- Easyタスクから開始

- 厳格なレビュープロセス

- リスク:低〜中

フェーズ3:本格運用(6ヶ月以降)

- マルチエージェント協調

- 大規模プロジェクト適用

- リスク:中〜高(管理された環境)

今後の技術進化と展望

目標指向エージェントへの進化

12〜24ヶ月以内に、「来週までに機能Xを構築する」といった高レベル目標の自律的実行が可能になると予測されています。現在のタスクレベル指示から戦略的な目標設定への移行により、人間はより戦略的な監督役に転換します。

進化のタイムライン予測:

| 時期 | 技術的進歩 | 実現可能なこと |

|---|---|---|

| 2024年後半 | コンテキスト拡張 | プロジェクト全体の理解 |

| 2025年前半 | プロアクティブ機能 | 自発的な改善提案 |

| 2025年後半 | 目標指向計画 | 週単位のプロジェクト管理 |

開発の民主化

AIが処理できるタスクの長さが7ヶ月ごとに倍増し、現在の1時間から将来は1週間分の作業処理が可能になります。この指数関数的成長により、AI協働スキルが競争優位性の決定要因となります。

- 迅速なプロトタイピング – 専門家でない人でもアイデアを形にできる

- 自動品質管理 – AIによるコードレビューとテスト生成

- 知識の自動補完 – 不足している技術知識をAIが補完

影響を受ける業界予測:

- スタートアップ – MVP開発の高速化

- 教育機関 – プログラミング教育の変革

- 非IT企業 – 社内システム開発の内製化

継続的進化する開発環境

AI開発環境は継続的に進化し続け、迅速なフィードバックループの重要性がさらに高まります。ユーザーフィードバックから数時間以内での問題修正が標準的な対応速度となることが予想されます。

開発環境の進化要素:

# 将来の開発環境設定例

ai-development:

agents:

- type: "code-generator"

specialization: "frontend"

- type: "test-engineer"

coverage-target: 95%

- type: "security-auditor"

real-time-scanning: true

feedback-loop:

user-feedback: "real-time"

issue-resolution: "< 4 hours"

quality-metrics: "continuous"AI駆動開発は、ソフトウェア開発という職業そのものを再定義する変革です。新しいスキルを身につけることで、エンジニアはより創造的で戦略的な役割を担えるようになります。AIとの協働を受け入れて活用する者が、次世代の開発現場をリードしていくことになるでしょう。