こんにちは、スクーティー代表のかけやと申します。

弊社は生成AIを強みとするベトナムオフショア開発・ラボ型開発や、生成AIコンサルティングなどのサービスを提供しており、最近はありがたいことに生成AIと連携したシステム開発のご依頼を数多く頂いています。

ビジネスにおいてAIの活用がますます重要視されていますが、多くの方が「専門知識が必要」「開発コストが高い」といったイメージを抱いているかもしれません。そんな中、Difyはこれらの障壁を低減し、ビジネスに革新をもたらす有力なプラットフォームとして注目を集めています。

しかし、具体的にDifyがどのようなメリットを提供するかを正確に理解することは、実際に活用する際の大きな鍵となります。本記事では、リライト元記事の内容【のみ】に基づき、Difyの概要、特徴、機能、ビジネス活用メリット、成功事例、導入方法を詳細に解説します。

本文を通して、Difyの特長や実際の導入事例、機能面での詳細について深く理解いただき、具体的なビジネスシーンでのAI導入の可能性を検討する一助としていただければ幸いです.

Difyとは?

まずDifyについて知りたいという方は、ぜひこちらの記事を先にご覧ください。

関連記事:DifyでSEO記事作成を試してみる

関連記事:DifyでRAGを爆速で構築する

関連記事:Difyのワークフローを使って今度こそSEO記事を作成する【2024年6月更新】

オープンソースのLLMアプリケーション開発プラットフォーム

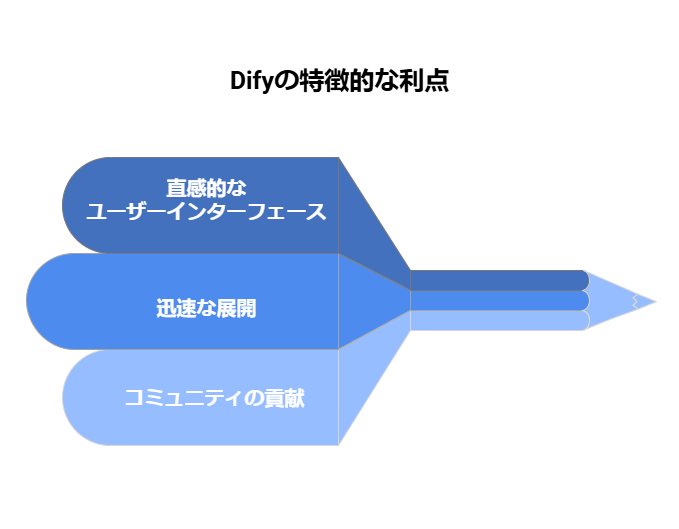

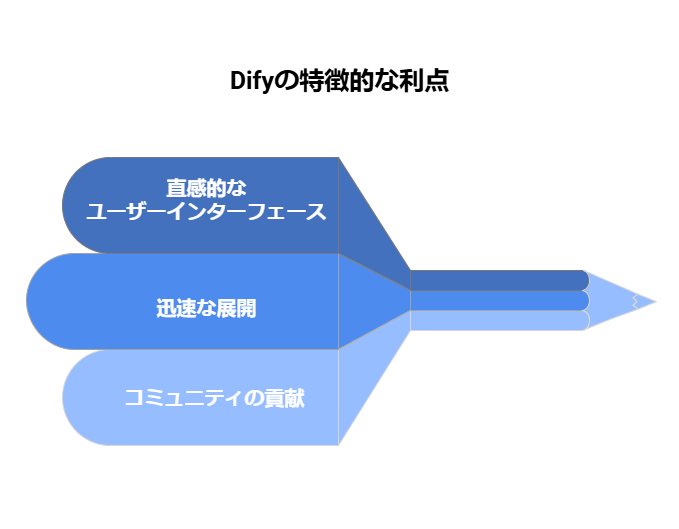

Difyは、リライト元記事に記載された通り、オープンソースのLLM(大規模言語モデル)アプリケーション開発プラットフォームとして位置づけられています。具体的には、Backend as a Service(BaaS)とLLMOpsの概念を統合し、開発者が本番環境に対応した生成AIアプリケーションを迅速に構築できる環境を提供しています。これにより、技術的な専門知識を持たないユーザーでも、直感的な操作でAIアプリケーションの定義やデータ操作に参加できるというメリットがあります。従来、AIの開発は高度なプログラミング技術や深い専門知識が求められ、導入の障壁が高いとされていましたが、Difyはその概念を大きく変革するプラットフォームです。さらに、LLMOpsのプロセス自動化、モデルの推論、ログ管理、データへの注釈付け、モデルの微調整など、運用管理面での負担を大幅に軽減する機能も備えています。以下の点がDifyの主な特徴として挙げられます:

- 技術的な専門知識がなくても利用可能な直感的な操作性

- 迅速なプロトタイピングと本番環境への展開

- コミュニティによる継続的な機能拡張と最新技術への対応

これにより、企業はAI技術導入に伴うリスクやコスト面の不安を低減し、低リスクで市場投入が可能となります。リライト元記事の内容を忠実に反映し、Difyの基盤となるコンセプトとその優れた特徴を十分に理解するための解説となっています。各企業が業務改革に向けた新たな可能性を追求する上で、Difyは重要な基盤となるでしょう.

Difyの特徴

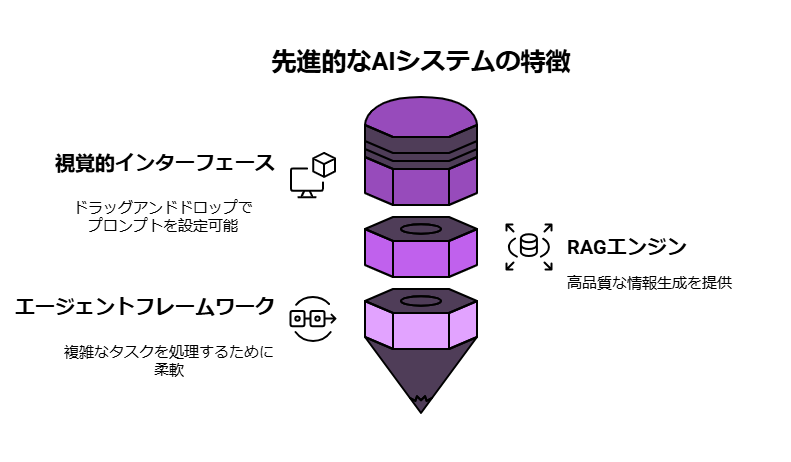

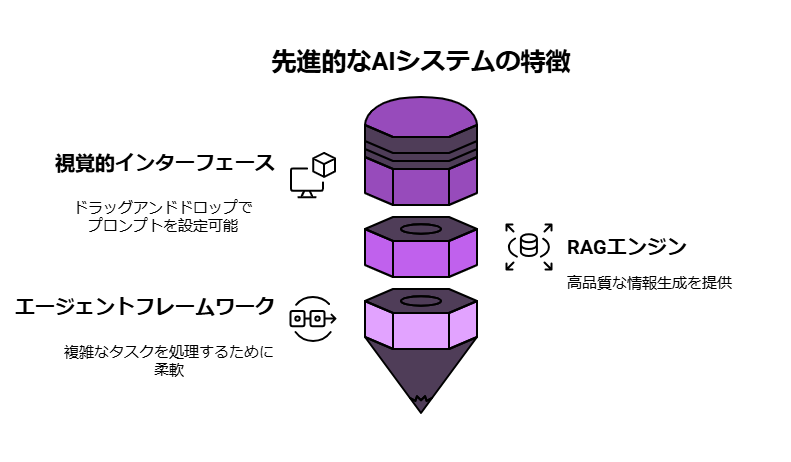

Difyの特徴として特筆すべき点は、数百に及ぶ多様なモデルのサポートと、直感的なプロンプトオーケストレーションインターフェースの提供にあります。リライト元記事では、DifyがOpenAIのGPTシリーズ、AnthropicのClaudeシリーズなど主要なLLMをサポートしていることが記され、業務ニーズに応じて最適なモデルを柔軟に選択できる点が強調されています。加えて、以下の具体的な特徴があります:

- ドラッグアンドドロップ操作でプロンプト設定が可能な視覚的インターフェース

- 高品質なRAG(Retrieval Augmented Generation)エンジンの搭載

- 柔軟なエージェントフレームワークにより、複雑なタスクにも対応

また、エンタープライズ向けにLLMOps機能を備え、AIモデルの推論状況の監視やログ管理、データ注釈、モデルの微調整が可能です。オープンソースとして提供されているため、開発者コミュニティからのフィードバックが常に反映され、新機能や改善が持続的に行われる点も大きな魅力です。こうした特徴が、専門知識がないユーザーでも利用しやすい環境を提供し、企業が効率的にAIシステムを運用するための基盤となっています。全体として、Difyの特徴は技術的優位性だけでなく、企業の具体的な業務改善に直結する実用性に重点を置いており、リライト元記事の情報を分かりやすく体系的にまとめた解説となっています.

Difyの機能

多様なLLMの統合と視覚的なAIアプリ設計

Difyは、リライト元記事に示されている通り、主要なLLMとしてOpenAIのGPTシリーズやAnthropicのClaudeシリーズなどを統合しています。これにより、ユーザーは各業務シナリオに適したモデルを柔軟に切り替えることができ、最適なAI出力を実現します。また、Dify Orchestration Studioは視覚的なインターフェースを提供し、ドラッグアンドドロップで簡単にプロンプトやコンテキストの構成が行えるため、以下のメリットがあります:

- 直感的な設計が可能で、コーディング不要の環境を実現

- ミスや手戻りを軽減し、迅速なプロトタイピングをサポート

- ユーザー自身がAIの出力プロセスを確認し調整できる

これにより、従来の手作業による開発工程を大幅に短縮し、アイデアをすぐに具現化することが可能です。さらに、視覚的な設計環境は、開発者が構造全体を俯瞰して管理できるため、プログラムのエラーや不整合を防止するなど、効率的な開発体制を支援しています。リライト元記事の内容を基に、Difyの機能は多様なLLM統合とそれに連動した視覚的設計ツールとして、企業のAIアプリケーション開発を支える重要な役割を果たしていることが理解できます.

信頼性の高いデータパイプラインとプロンプト設計

Difyは、RAG(Retrieval Augmented Generation)パイプラインを通じて、ドキュメント、Webページ、Notionなど多様な情報源から最新のデータを安全かつ効率的に取り込み、AIの出力に反映させます。具体的には、以下のような効果が期待されます:

- 常に最新のデータを反映し、正確で関連性の高い出力を実現

- 静的な情報に頼らず、動的なデータ連携を可能にする仕組み

- 信頼性の向上により運用リスクを低減

同時に、プロンプトIDEは高度なプロンプト設計、テスト、改良をサポートします。テンプレートを作成し、変数を定義する手法により、AIの応答精度と一貫性を向上させる仕組みが備わっています。このような機能により、ユーザーは自社に最適なプロンプトを構築し、FAQシステムやチャットボットなどカスタマイズされた出力の精度向上に寄与できます。リライト元記事の具体例が示すように、信頼性の高いデータパイプラインとプロンプト設計は、業務効率化と正確な意思決定に直結する重要な要素であり、企業のAI導入戦略に不可欠な機能となっています.

エンタープライズLLMOps、BaaSソリューション、LLMエージェントとワークフロー

Difyは、エンタープライズLLMOps機能を通じて、AIモデルの推論監視、ログ記録、データ注釈、さらにモデル微調整といった運用管理がシームレスに行える環境を提供します。以下の点がその特徴です:

- モデルの推論結果を常時監視し、リアルタイムで改善が可能

- 運用中のエラーや不具合を迅速に検知し、対処するシステム

- 包括的なBaaSソリューションにより、各種バックエンドAPIを通じたAI統合を実現

また、LLMエージェントは、複雑なタスクに対して複数のツールを独立して利用できるカスタムエージェントとして設計されており、ワークフロー機能を活用することで、複数のAIプロセスを一元管理し、業務全体の効率性と信頼性を大幅に向上させます。これにより、企業は各種業務プロセスのシステム全体を最適化し、AIの力を最大限に引き出す体制を整えることが可能となります。リライト元記事の詳細な解説に沿い、エンタープライズ向けの運用管理が如何にビジネス全体の効率向上につながるかを理解できる内容となっています.

Difyのビジネス活用メリット

迅速なAIアプリケーション開発と低い技術的障壁

Difyの大きなビジネス活用メリットのひとつは、迅速なAIアプリケーションの開発が可能な点です。リライト元記事に記載されている通り、Difyは事前構築されたコンポーネントや統合済みツールセットを備えており、新規開発に必要な時間とコストを大幅に削減します。以下にその特長を整理します:

- ゼロから開発する場合と比べ、プロトタイプ構築が非常に迅速

- ノーコード/ローコード手法により、専門知識がなくても容易に導入可能

- 実際の業務現場での改善数値(例:家電メーカーのレビュー分析時間短縮)を具体的に示し、効率化を実証

これにより、企業は急速に変化する市場環境に柔軟に対応し、競争優位性を保持するためのAIソリューションを低リスクで構築できます。加えて、Difyの環境は、限られたリソースでも高品質なシステムの立ち上げを可能にし、業務効率化や顧客対応の向上に直結します。リライト元記事の具体例を通じて、迅速なアプリケーション開発と技術的障壁の低減が、企業の持続可能な成長戦略にどのように寄与するかが明確に伝わります.

スケーラビリティ、カスタマイズ性、外部知識統合

Difyは、その高いスケーラビリティにより、スタートアップから中小企業、大企業に至るまで、幅広い業務ニーズに柔軟に対応します。リライト元記事に基づき、以下の点が強調されています:

- 大規模なAIワークフローの処理能力で、業務規模の拡大にも容易に対応

- ドメイン固有の知識を活かしたカスタマイズが可能で、業界に最適なチャットボットやAIアシスタントの構築が実現

- カスタムAPIを通じた外部知識とのシームレスな統合で、企業のエンタープライズ知識を安全かつ効果的に活用

これにより、各企業は自社固有のビジネス課題に対し、迅速かつ柔軟に対応することで、競争優位性を確立することができます。リライト元記事の内容を基に、スケーラビリティやカスタマイズ性、外部知識の統合は、戦略的な意思決定や業務プロセスの効率化に直結するメリットとして、十分に網羅された解説となっています.

Difyの成功事例と導入方法

成功事例:顧客の声分析・多言語翻訳・サポートチャットボット開発

リライト元記事に記載された成功事例の一例として、大手家電メーカーがDifyを活用し、世界中のスマートデバイスのユーザーレビューを収集・分析するVoC(顧客の声)システムを構築した事例が挙げられます。従来は、製品マネージャーが数多くのレビューを手作業で収集・分析し、約8時間かかっていた作業が、Dify搭載のアプリケーション導入により約3時間に短縮されました。

さらに、多言語翻訳エージェントを活用することで、各国のユーザー向けにコンテンツのトーンや文構造を調整し、グローバルなメッセージ発信が実現されています。また、サポートチャットボットの開発では、ユーザーストーリーの定義から実装スケジュールの設定までが簡素化され、顧客対応の効率化と体験向上が図られました。これらの成功事例は、具体的な改善数値や事例の詳細を通じ、Difyが実際のビジネス現場で如何に効果的に機能し、業務効率化とコスト削減に結びついているかを裏付けています.

Difyの導入方法とCloud・Community Editionの活用

リライト元記事に基づき、Difyの導入方法は大きく分けてDify CloudとDify Community Editionの2種類が提供されています。まず、Dify CloudはクラウドサービスとしてWebサイトからサインインし、アカウントを作成することで、すぐに独自のAIアプリケーション構築が始められます。無料枠が用意され、初期の試用が可能なため、ユーザーは導入のハードルを低く感じることができます。クラウド環境を利用することで、ハードウェア管理やスケーリングといった運用負荷が大幅に軽減され、迅速な運用が実現されるのが大きなメリットです。

次に、Dify Community Editionは完全にオープンソースとして公開され、ローカル環境での利用が可能です。GitHubリポジトリからコードをクローンし、Docker Desktopを利用して「docker compose up -d」コマンドを実行する一連の手順が用意されており、初期コストを抑えながらDifyの基本機能を試用することができます。これにより、各企業は自社システムとの適合性や導入効果を十分に評価し、最適な運用方法を選択することが可能です.

まとめ

全体像と今後のAIビジネスへの期待

Difyは、リライト元記事に記載されたとおり、AIアプリケーションの開発から運用管理までを大幅に簡素化し、ビジネスにおけるAI導入の障壁を取り除く強力なプラットフォームです。オープンソースのLLMアプリケーション開発環境として、直感的な設計ツール、多様なLLM統合、信頼性の高いデータパイプライン、そして高度なプロンプト設計など、先進的な機能が豊富に搭載されています。

さらに、迅速な開発環境、低い技術的障壁、高いスケーラビリティ、柔軟なカスタマイズ性、外部知識とのシームレスな統合という多くのメリットにより、企業は短期間で高品質なAIソリューションを実現し、業務効率化とコスト削減を達成しています。成功事例として、大手家電メーカーのVoCシステム、多言語翻訳エージェント、サポートチャットボットの開発が具体的な改善効果として示され、Dify CloudとCommunity Editionという2通りの導入方法が、各企業のニーズに最適な環境を提供しています。

今後、デジタルトランスフォーメーションの進展と共に、Difyは企業の競争優位性強化およびイノベーション推進の重要なツールとして、その存在感をさらに高めると期待されます。企業はこのプラットフォームを通じ、業務プロセスの効率化と創造的な新サービスの実現に向けた戦略を構築し、グローバル市場での優位性を確固たるものにするチャンスを掴むことができるでしょう.

本記事では、リライト元記事の内容【のみ】に基づき、Difyの概要、特徴、機能、ビジネス活用メリット、成功事例、導入方法を詳細に解説します。弊社では、より柔軟で多様な業界ニーズに対応した生成AIコンサルティングサービスを提供しています。生成AIを活用した業務効率化や新たな価値創出にお悩みの方はぜひご連絡ください。