こんにちは、スクーティー代表のかけやと申します。

弊社は生成AIを強みとするベトナムオフショア開発・ラボ型開発や、生成AIコンサルティングなどのサービスを提供しており、最近はありがたいことに生成AIと連携したシステム開発のご依頼を数多く頂いています。

建材業界は急速なデジタル変革を迎えています。増大するコスト、サプライチェーンの混乱、そして人手不足が企業の利益を圧迫し、成長を抑制しています。こうした課題に直面する中で、多くの企業がデジタルツールの導入を模索し、効率化とコスト削減を図っています。特に「建材カタログ デジタル化 ツール」は、建材メーカーにとって競争力を高める重要な要素となっています。

しかし、どのツールを選び、どのように活用すればよいのか悩む声も多いのではないでしょうか。この記事では、リライト元記事に基づきながら、デジタル化に必要な背景情報や市場動向、さらに各ツールの詳細な機能やメリットを具体例を交えつつ、リライト元記事の内容に忠実な形で詳しく解説していきます。

以下では、情報の密度を高めるために箇条書きや段落を適宜用い、全体の締めくくりとして「まとめ」セクションも追加しています。

建材カタログ デジタル化の必要性

まず、OCR について知りたいという方は、ぜひこちらの記事を先にご覧ください。

関連記事:Tesseract OCRの完全解説:インストールから活用事例、最新技術との比較まで

関連記事:olmOCR : PDFテキスト抽出を1/32のコストで実現!?

関連動画:【建材業界で手作業から解放される秘密とは?】生成AI-OCRで90%作業削減、業務効率化を劇的に実現!

市場の飽和と顧客の期待の高まり

建材市場は、長年にわたる需要と供給のバランスの変動により、多くの競合企業がひしめく中で、すでに極度の飽和状態に達しています。リライト元記事にもあるように、人口増加の鈍化、建築設計の効率化、そして既存構造物の再利用が進む現状では、従来の需要だけでは継続的な成長が見込めず、市場は価格競争が激化する局面にあります。これに伴い、以下の点が重要となります:

- 単なる価格引き下げでは十分な差別化ができない。

- 製品自体の品質向上とデジタル化による新たな付加価値提供が必須。

- オンライン・実店舗の両面でシームレスな購買体験を求められている。

たとえば、インターネット上で詳細な製品スペック、使用例、シミュレーション結果などが瞬時に提供される環境は、顧客満足度向上と新規顧客の獲得につながります。従って、建材カタログのデジタル化は、紙媒体に代わり、リアルタイムで更新される情報提供手法として、市場の厳しい競争環境を打破するための新たな戦略と位置付けられます。

これ、もう任せたいかも…。

紙カタログをただデジタル化するだけでは、情報整理に手間がかかり現場は混乱したままです。

一方で、弊社の生成AI-OCRサービスなら、100ページ以上あるPDFカタログから必要な商品情報だけを自動抽出し、商品一覧を瞬時に生成できます。もう手作業に戻れません。

運営の非効率性と人手不足

従来の建材メーカーにおいては、手作業や古いシステムに依存した在庫管理、注文処理、物流管理が主流であり、これらは業務の非効率性を顕在化させています。リライト元記事が示すように、以下の問題点が存在します:

- 手作業中心の運営はエラーや処理遅延を招く。

- 運営コストの増加と生産性の低下が企業全体に悪影響を及ぼす。

- 国内外の深刻な人手不足や高齢化が、従来の体制維持を困難にしている。

これに対して、最新のAIやIoTセンサーを活用したデジタルツールの導入は、業務の自動化を促進し、リアルタイムなデータ共有と迅速なトラブル対応を可能にします。この結果、エラー率の低減、業務効率の向上、さらには社員の負担軽減と長期的な人材育成にも寄与するため、デジタル化は必然の選択と言えるでしょう。

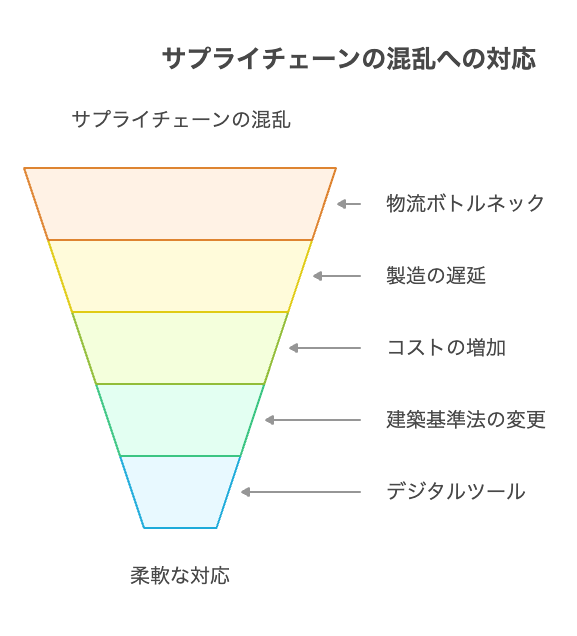

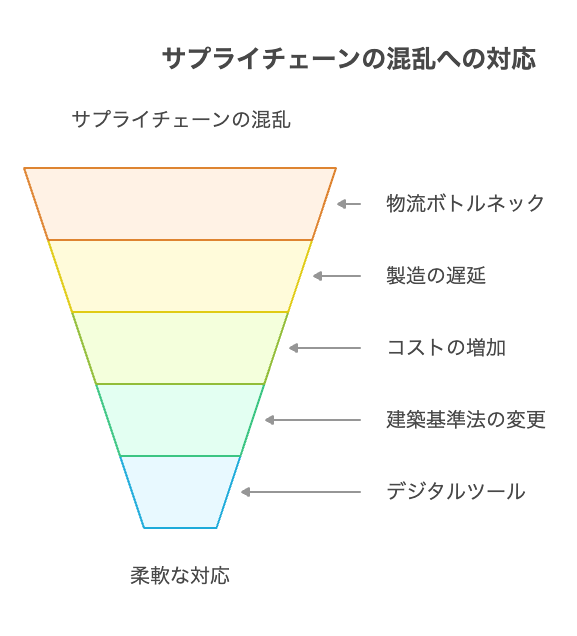

サプライチェーンの混乱と変化する建築基準法

サプライチェーンの混乱は、リライト元記事でも取り上げられている深刻な問題です。以下の要因がその背景にあります:

- 国際情勢やパンデミック、自然災害による物流ボトルネック。

- 製造スケジュールの遅延や予測外のコスト増加。

- 頻繁に変化する建築基準法への迅速な対応が必要。

デジタルツールは、サプライチェーン全体の透明性および迅速な情報共有を実現し、デジタルツインやブロックチェーン技術を活用することで、実際の建設プロセスや製造ラインを仮想空間上でシミュレートし、リスクを予測・評価できる仕組みを提供します。これにより、企業は突発的な事態にも柔軟に対応し、法規制の変更や市場変動にも迅速に対応可能な体制を整えることができるのです。

デジタル変革による建材カタログの進化

効率と生産性の向上

デジタル変革により、建材業界では業務効率と生産性を飛躍的に向上させる仕組みが整備されています。リライト元記事に記述されているように、以下の点が挙げられます:

- 自動化技術やIoTセンサーによる製造工程・在庫管理の最適化。

- 予知保全システムで故障リスクや生産停止のリスクを低減。

- AIを活用した需要予測により、正確な生産計画と在庫管理を実現。

これらの仕組みにより、情報共有が迅速化され、全社的な効率向上とコスト削減、さらには製品の品質向上が実現されるのです。

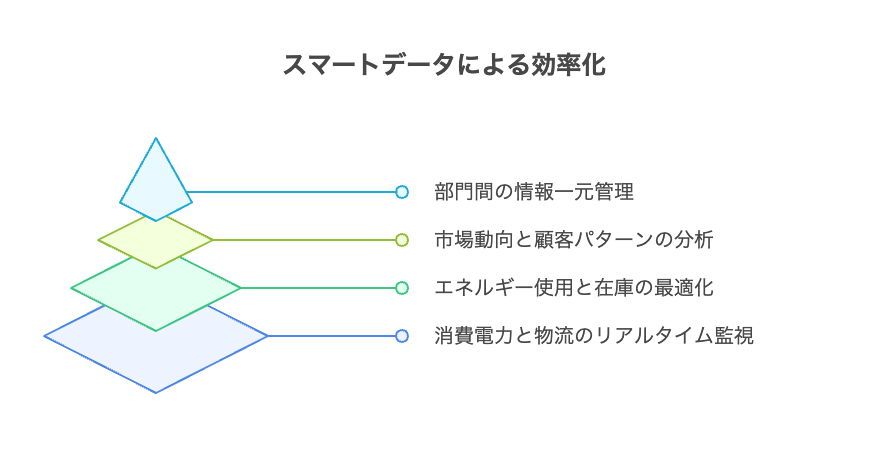

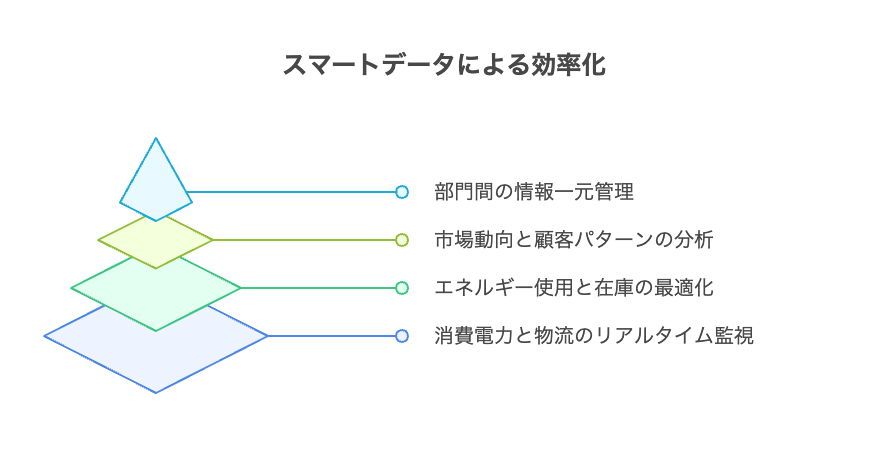

スマートデータによるコスト削減

リライト元記事に沿い、デジタルツールの導入は、運営に関するあらゆるデータをスマートに収集・解析し、以下の効果をもたらします:

- 消費電力量や設備の稼働状況、物流データのリアルタイム管理による無駄の特定。

- エネルギー使用状況や在庫管理の最適化による具体的なコスト削減。

- 過去の市場動向や顧客の購買パターンを詳細に解析することで、最適な生産および販売戦略の立案を支援。

このように、スマートデータ活用は部門間の情報一元管理を実現し、戦略的な意思決定を可能にするため、企業全体の経営効率向上に大きく貢献しています。

デジタル時代に対応したレジリエントなサプライチェーンの構築

デジタルツールは、現代の不確実性の中で高いレジリエンスを持つサプライチェーンを構築するための強力な手段です。リライト元記事に基づき、以下の点が強調されます:

- デジタルツイン技術を利用して実際のプロセスを仮想空間上で再現し、潜在的なボトルネックやリスクを事前に把握。

- ブロックチェーン技術を活用し、取引や物流情報の透明性・安全性の向上を実現。

- 各種センサーやリアルタイム分析システムにより、物流トラッキングと迅速なトラブル対応が可能。

この結果、万が一の事態が発生しても迅速にリスク評価と対応策を実行し、企業は変化に強いサプライチェーンを確立できます。

優秀な人材の確保、育成、維持

最新のデジタルツールの導入は、業務効率や生産性向上のみならず、企業が優秀な人材の獲得、育成、長期的な維持を実現するための重要な手段として機能します。リライト元記事に沿い、以下の点が挙げられます:

- 先進的な職場環境の提供により、若年層を中心とした新たな才能を引き付ける効果。

- ロボティクス技術や自動化システムの導入による安全性向上と業務負担軽減。

- 定期的なデジタルトレーニングプログラムにより、社員の技術力の向上と企業全体の技術レベル底上げ。

- リモートワークやフレックスタイム制度など、柔軟な働き方の実現。

こうした取り組みは、単に効率化を進めるだけでなく、企業ブランドの向上や採用活動における競争力強化にも直結し、長期的な企業発展に不可欠です。

持続可能な建設のためのデジタルツール

環境保全がますます重視される現代において、持続可能な建設活動の実現は必須となっています。リライト元記事に記述されているように、デジタルツールは以下の効果を提供します:

- 材料の炭素排出量削減に向けた正確な環境影響データの取得。

- パッシブデザインの推進とエネルギー効率の最適化のためのシミュレーション機能。

- 再生可能エネルギーの活用促進など、環境負荷低減を実現。

これにより、企業は環境保護と業績向上を両立し、ブランドイメージの向上にも寄与することが可能となります。

市場拡大とデジタルセールスフォースの構築

近代化されたeコマースプラットフォームの導入は、リライト元記事に記されている通り、建材メーカーが従来の市場枠にとらわれず、より広範な顧客層にリーチするための重要な施策です。具体的な特徴は以下の通りです:

- 24時間365日のオンライン注文受付とリアルタイムでの製品情報更新。

- 建築家や建設業者向けにカスタマイズされたデジタルツールの提供。

- 高度なUI/UX設計により、直感的な製品情報アクセスと迅速な購買判断を実現。

これにより、企業は売上拡大や市場シェアの向上を実現し、デジタルセールスフォースの構築を通じた中長期的な成長基盤を強化しています。

レガシーERPシステムと断片化されたデータシステムの克服

リライト元記事に記されている通り、従来のERPシステムや断片化されたデータ管理は、現代の急速な市場変化に対応する上で大きな障壁となっていました。そこで、最新の統合ソリューションによって、各業務(在庫管理、注文処理、物流管理など)の情報一元管理とリアルタイムなデータ連携が実現されます。これにより、経営判断や決算業務で迅速な意思決定が行われ、以下の効果が期待されます:

- 各部門への必要情報の即時アクセス。

- 経営の迅速な意思決定を支える基盤の確立。

- 全社的な業務効率とコスト削減の両立。

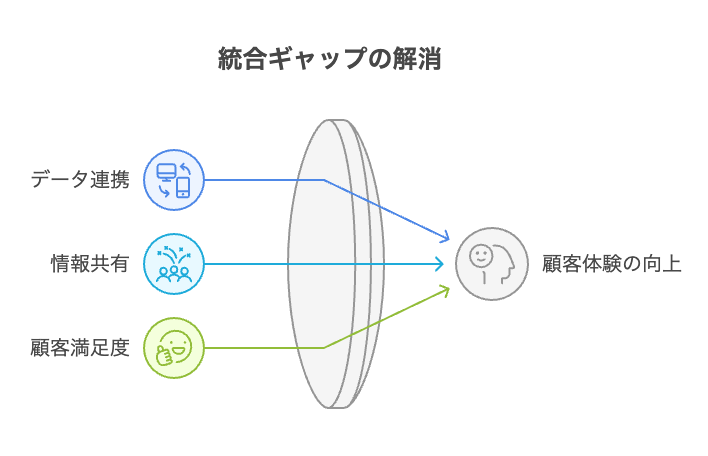

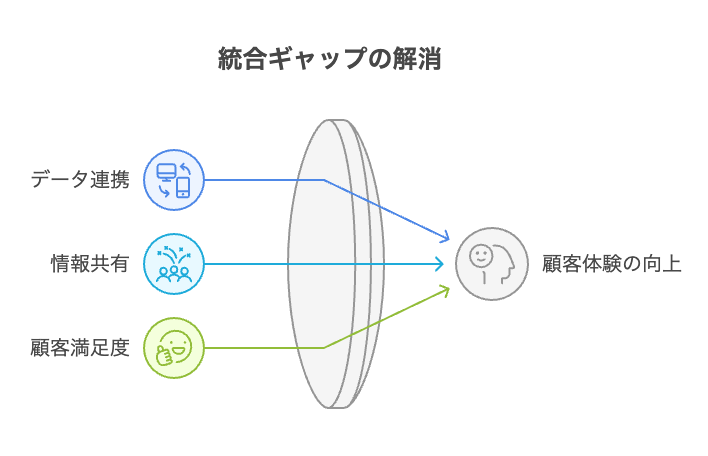

統合ギャップの解消と顧客体験の向上

多様なデジタルツールやシステム間で発生する統合ギャップは、顧客体験や業務効率に大きな影響を及ぼします。リライト元記事に沿って、以下の点が強調されます:

- システム間で自動的にデータが連携されることで、オンライン上で途切れない製品情報提供を実現。

- 部門間およびパートナー企業との情報共有が円滑になり、問い合わせ対応やアフターサービスの向上に貢献。

- 結果として、顧客満足度の向上とリピート購入の促進が期待される。

規制遵守の自動化

建材メーカーは、環境規制や業界標準の変更に迅速に対応する必要があります。リライト元記事にある通り、最新のデジタルツールは、センサーやクラウド技術を活用して以下のプロセスを自動化します:

- 工場内の環境データや排出情報のリアルタイム収集・解析。

- 自動生成される報告書により、常に最新の規制情報を把握できる。

- 人的エラーの低減と運営の透明性向上。

建材カタログ デジタル化のためのツールとソフトウェア

Materials Council’s Materials Library Software

Materials Council’s Materials Library Softwareは、リライト元記事に従い、建材サンプルライブラリの整理、管理、運用を促進するために特化したプロフェッショナルツールとして設計されています。本ソフトウェアは、リモートや在宅勤務環境下でも、各チームメンバーが最新のサンプル情報に迅速にアクセスできるよう支援します。ユーザーはプロジェクトごとに材料パレットやアーカイブを作成し、以下の情報を閲覧できます:

- 過去の実績および詳細な性能データ

- 持続可能性に関する豊富な情報

- 高度なフィルター機能を用いた材料検索

さらに、デバイスのカメラ機能を通じたサンプルのスキャンにより、現場での材料選定や検証プロセスが効率化され、情報の正確性と迅速な更新が実現されます。

Kojo

Kojoは、リライト元記事に記載されている通り、建材業界に特化した専門業者向け統合プラットフォームです。材料費データのリアルタイム同期やベンダーとの直接連携、複数システムの統合を実現し、以下の効果が得られます:

- 情報の一元管理と自動化による業務効率の向上

- 各部署への迅速な情報共有

- 市場変動への柔軟な対応と収益性の向上

BeeBIM

BeeBIMは、リライト元記事の内容を踏襲し、建築製品を提供する企業に対して、カタログをCADモデル形式でデジタルに提供することで大きな付加価値を生み出すツールです。システムは、2Dまたは3Dの形態で実際の製品デザインを、正確なスケールと精度、物理的特性を保持した状態で再現し、ユーザーが以下の点を視覚的に確認できる環境を提供します:

- 実際の質感と詳細な仕様

- 製品理解の深掘りとデザイン最適化

- 購買意欲の向上に寄与する信頼性の高い情報

Salsify Catalog Sites

Salsify Catalog Sitesは、ブランドのデジタル製品カタログを強化するために設計された専用プラットフォームです。リライト元記事に沿い、以下の特徴があります:

- 短期間で市場投入可能な製品情報の提供

- 常に最新かつ正確な製品情報の更新

- オンライン上での販売促進と顧客体験の向上

高度なUI/UX設計により、ユーザーは直感的に製品情報へアクセスでき、迅速な購買判断ができる環境が整っています。

Vizoo xTex system

Vizoo xTex systemは、リライト元記事に基づき、物理サンプルのデジタルツインを作成するための先端技術を駆使した材料デジタル化システムです。特にアパレル業界で実績のある高精細なテクスチャキャプチャ技術を応用して、以下の効果を実現します:

- 実際のテクスチャを正確なデジタルデータとして再現

- 製品の細部まで把握可能な視覚情報の付加

- デジタルカタログへの豊富な情報提供による差別化

TDM WebCatalog

TDM WebCatalogは、クラウドベースで提供される最新のデジタルツールカタログシステムであり、リライト元記事に記された通り、345,000を超える最新ツールデータレコードを網羅しています。以下の特徴を持っています:

カタログ活用、本気で効率化したい方へ。

どれだけ優れたツールも、必要な情報がカタログから抽出できなければ宝の持ち腐れです。

弊社の生成AI-OCRサービスは、PDF形式の製品カタログから正確に商品情報を取り出し、販促や営業活動にすぐ活用できる状態に整備できます。

まとめ

本記事では、建材市場が直面する現状の課題と、デジタル変革による解決策をリライト元記事の内容に忠実に解説してきました。市場の飽和、運営の非効率性、サプライチェーンの混乱といった問題に対して、最新の自動化技術やデジタルツールを活用することで、効率性向上、コスト削減、そして持続可能な成長を実現する方法について詳細に述べました。各ツール・ソフトウェアの具体的な機能やメリット、そして実際の導入効果を、箇条書きやリスト形式で整理することで、より分かりやすい情報提供を目指しました。これらの取り組みは、企業が厳しい競争環境下で競争力を維持し、持続的な成長を遂げるための基盤となる重要な戦略です。今後もデジタル技術のさらなる進化に注目し、各企業が具体的な数値や実績を持って改善を図っていくことが期待されます。